1. Badeplatz an der „Leiderer Uferlände“

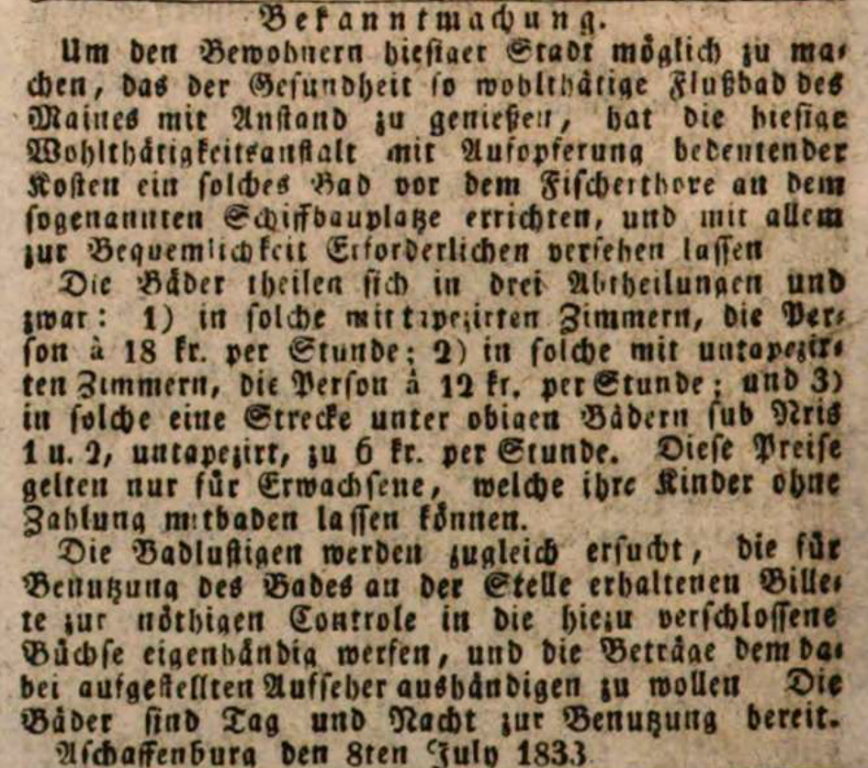

Baden und Schwimmen haben in der Mainstadt Aschaffenburg eine lange Tradition. Werner Krämer hat für seinen „Rückblick auf das Aschaffenburger Badeleben“ [1] den Beginn der Badetradition in unserer Stadt das Jahr 1339 recherchiert. Der Name „Badberg“ für die Erhebung oberhalb der Löherstraße weist noch heute auf diesen Sachverhalt hin. Laut Krämer rückten in den folgenden Jahrhunderten die diversen „Bäder“ immer näher an den Main. Er berichtet, dass es die „Aschaffenburger Kranken- und Wohltätigkeitsanstalt“ war, die ab 1833 erstmals das Baden im Flusswasser ermöglichte. [2] Allerdings handelte es sich dabei um Badehäuser, die auf einem an Ketten verankerten Floß aufgebaut waren. Bereits 1816 gab es jedoch schon im Bereich des heutigen Ruderclubs oberhalb der Einfahrt zum Floßhafen die erste öffentliche Badestelle im Fluss. Krämer beschreibt dann in seinen Ausführungen [3] die weitere Entwicklung der diversen öffentlichen und privaten Bade- und Schwimmanstalten. Unsere Eltern und Großeltern erzählten manchmal noch vom „Krappbad“ [4] , also auch einer Badegelegenheit im Main.

Wir Kinder und Jugendliche der 1950er Jahre kannten und nutzten zum Teil zwar auch das 1936 neu errichtete „Stadtbad“, unser Lieblings-„Bad“ aber lag an der „Leiderer Uferlände“. „Leiderer Uferlände – wou iss dånn dess?“ Gebürtige Leiderer können mit dem Begriff rein gar nichts anfangen. Der Pharus-Stadtplan im Aschaffenburger Adressbuch 1939/40 weist die Stelle eindeutig aus: Es handelt sich dabei um eine Ufersenke, die sich vom Ende der heutigen St. Joachimsthaler Straße, ehemals Ankergasse genannt, entlang des Maines ca. 250 Meter flussaufwärts erstreckt. Entstanden ist sie beim Bau des 1935/36 [5] errichteten Hochwasserschutzdammes zwischen dem Ort und dem Main. [6] Einheimischen war und ist dieser Ort nur geläufig als „unne åm Bumphaisje“ [7] . Dort befand sich in den 1950er Jahren der Badeplatz vor allem der jüngeren Einwohner des Leiderer Unterdorfes. Wo genau dieses Unterdorf begann, war meines Wissens nie klar festgelegt; das Ende dagegen stand eindeutig fest: die Einmündung der Ruhlandstraße in die Hafenrandstraße.

Dieses Leiderer Flussbad hatte viele Vorteile: quasi vor der Haustüre gelegen, kein Eintrittsgeld, der längere Weg über Ruhlandstraße und „Sånderweg“ [8] ins städtische Schwimmbad blieb uns erspart und unser Bad war rund um die Uhr geöffnet. Vorbehalte wegen der Wassertemperatur? Was die anging: Das Sportbecken im Stadtbad brauchte schließlich auch schon eine kleine Hitzewelle, um die 18°-Marke zu erreichen, die tägliche, kräftige Portion Chlor gab es inklusive. Wir dagegen hatten ein Naturgewässer: Nach Schlachttagen im alten Aschaffenburger Schlachthof in der Löherstraße trieben auch schon einmal diverse Schlachtabfälle [9] vorbei – Natur eben.

2. Beginn der Fluss-Badesaison

Badesaison – diesen Begriff setzen viele Schwimmbegeisterte mit den Saisonzeiten der öffentlichen Schwimmbäder gleich. Für die Generation der kurz nach dem Krieg Geborenen verbindet sich damit die Öffnung des Stadtbades in Aschaffenburg meistens um den 15. Mai. Die Eröffnung der Badesaison am Leiderer Mainufer war alljährlich eine sehr individuelle Angelegenheit: Die- oder meistens derjenige, der als erster – natürlich vor Augenzeugen – komplett in den Main eintauchte und auch noch ein paar Schwimmzüge absolvierte, galt für die gesamte Saison als Auftaktgeber der neuen Badesaison. Dieses „Ritual“ konnte durchaus auch einmal bereits Ende März bei Wassertemperaturen von weniger als 10° Celsius stattfinden. Mir ist nicht bekannt, dass einem der „Eisheiligen“ durch seinen Wage- oder besser gesagt Übermut bleibende gesundheitliche Schäden entstanden sind. Richtig los mit dem Baden im Main ging es dann meistens ab Anfang Juni, wenn sich die Wassertemperatur im „Mää“ in Richtung 14° – 15° bewegte.

3. „Aller Anfang ist schwer“ – Schwimmanfänger

Meine beiden ältesten Geschwister, 1954 schon aktive Schwimmer im Schwimmverein „Poseidon“, nahmen mich regelmäßig mit ins Stadtbad. Im Rutschbahnbecken versuchten sie, mir als 5-Jährigem das Schwimmen beizubringen – erfolglos. Jedes Mal, wenn sie mir die helfende Hand unter dem Bauch wegzogen, ging ich unter wie ein Stein.

Am Leiderer Mainufer hatten meine Eltern mehr Erfolg. Wenn meine Mutter abends ihren Gemischtwarenladen in der nahen Ruhlandstraße geschlossen hatte, zogen wir, bepackt mit Handtüchern und – damals ein Luxusgut – einer olivgrünen, dreiteiligen Gummiluftmatratze an das Mainufer unterhalb vom „Bumphaisje“. An der 20 bis 30 Meter flussaufwärts gelegenen Treppe befand sich unser Stammliegeplatz. [10]

Die Strömung des Flusses, das doch recht kühle Wasser, ein Flussgrund, der praktisch keine Gleichförmigkeit und vom Ufer zur Flussmitte ganz unterschiedliche Gefälle aufwies, Sogwirkungen oder Wellenschlag von vorbeifahrenden Schiffen, all das veranlasste die jugendlichen und erwachsenen Begleitpersonen zu entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen für uns Kleinere.

Wir Nichtschwimmer bekamen zuerst unsere Schwimmhilfen verpasst. Die reichten von ausgedienten Schläuchen von Fahrrad-, Motorrad- oder Autoreifen über Korkgürtel bis hin zum hochmodernen, bunten Plastikschwimmreifen. Letztere stellten jedoch in der Mitte der 1950er Jahre noch eher die Ausnahme dar.

„Dhu dich noch åbschregge! Sonst kriechsde enn Herzschlåch!“ bekamen wir als Ratschlag mit, bevor wir ins kühle Nass stiegen. Langsam tasteten wir uns, die einen an einer helfenden Hand, die Wagemutigen unter uns selbständig, Schritt für Schritt durch das grünliche Wasser. Etwas verängstigt durch den eben erwähnten Rat, schöpften wir mit unseren Kinderhänden das Mainwasser über uns – gerade an heißen Tagen eine willkommene Abkühlung. War erst einmal die „kritische Grenze“ der Nabelhöhe vom Wasser umspült, war es nicht mehr weit, jetzt bis zum Hals ins Wasser einzutauchen. Dass Gesicht oder gar Kopf unter Wasser gelangten, das ergab sich bei uns Anfängern bei den nun folgenden Schwimmversuchen eigentlich von selbst. Die einen wurden vom Papa oder älteren Geschwistern an den Armen durchs Wasser gezogen und schluckten, bedingt durch die auftretende „Bugwelle“, kleinere und größere Mengen Flusswasser. Wieder andere tauchten nach wenigen Metern Schwimmversuchen unfreiwillig unter die Wasseroberfläche. Ursachen allen Übels: Die benutzten Schläuche gaben infolge einer löchrigen Gummihaut oder eines defekten Ventils mehr oder weniger viele Luftblasen ab oder der Auftrieb der Schwimmhilfe und Körpergewicht passten nicht zusammen. Das Geschrei und Geschimpfe der Betroffenen kann man sich gut ausmalen.

Mit meinem Korkgürtel [11] war ich da schon auf der sichereren Seite. Den hatte ich mir von einem zwei Jahre älteren Nachbarsmädchen ausgeliehen. Christel St. hatte im Vorjahr Schwimmen gelernt und gerade festgestellt, dass sie die Schwimmhilfe nicht mehr brauchte. Nachdem meine Eltern die Anzahl der Korkklötze für eine sichere Tragfähigkeit meinem Körpergewicht angepasst hatten, konnte ich meine ersten selbstständigen Schwimmversuche starten. „Du mussd immä nuff schwimme, runnä kimmste von allääns“ lautete der wichtigste Grundsatz für das Schwimmen im Fluss. Dank der vorausgegangenen „Trainingsstunden“ mit meinen Geschwistern, klappte das schon beim ersten Mal ganz ordentlich.

4. Geheimnisvolle „Steine“

Mit dem einen oder anderen Tipp schaffte ich es dann schon bald, einige Meter zurückzulegen. Jeder Korkklotz weniger gab mir an den folgenden Badetagen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen in meine Schwimmfertigkeit. Die Folge: Immer länger wurden meine im Wasser ohne Hilfe zurückgelegten Strecken, immer weiter traute ich mich auch vom Ufer wegzuschwimmen. Dabei machte ich eine seltsame Entdeckung: Einige Meter flussaufwärts von „unserer Treppe“ wollte ich nach einigen Metern Schwimmen eine Pause einlegen und mich auf den dort – meistens – sandigen Flussboden stellen. Beim Aufrichten stieß ich jedoch in etwa ¾ Meter Wassertiefe mit dem Fuß gegen einen größeren Felsbrocken. Erschrocken wollte ich mich aufstellen, rutschte aber auf der algenbewachsenen, ungewöhnlich glatten Oberfläche des Steines aus, verlor sofort das Gleichgewicht, klatschte wieder ins Wasser und schlug mir nun auch noch beide Knie auf. Erschrocken und den ersten Schmerz verbeißend, schwamm ich Richtung Ufer zurück. Andere Leiderer Badegäste hatten mein Missgeschick vom Ufer mitverfolgt und riefen mir zu: „Peter, do därfste nitt schwimme. Dess sinn Zementsäck aus emm Kriech. Do iss e Schiff åbgsoffe, dess hatt Zementsäck gelåde.“ [12] Von da an mied ich die Stelle, wurde aber immer dann wieder an die rätselhaften Zementsäcke erinnert, wenn auswärtige Angler hier in größerer Zahl ihre Angelhaken verloren und bald, laut fluchend, den Ort verließen, um weiter flussauf- oder talwärts ihr Glück zu versuchen.

5. Freischwimmer

Wichtigstes Ziel unserer weiteren „Schwimmerlaufbahn“ war es jetzt, „echte“ Freischwimmer zu werden. Dafür gab es im Leider der 1950er keine Organisation, die uns nach erfolgreicher Prüfung ein Abzeichen oder eine Urkunde verlieh. Eine Prüfung aber galt es zu bestehen: Um als sicherer Freischwimmer zu gelten, mussten wir von der Badestelle am „Bumphaisje“ ohne Hilfsmittel den Main mindestens bis zu einem Längsbauwerk auf der gegenüberliegenden Mainseite [13] durchschwimmen, immerhin eine Strecke von ca. 90 Metern, Strömung und Beachtung von eventuellem Schiffsverkehr inklusive. Dabei galt ein ungeschriebenes Gesetz: Immer musste bei den ersten Versuchen der Flussüberquerung eine geübte Begleitperson dabei sein. Auf dem in Fließrichtung verlaufenden Unterwasserbauwerk konnten wir stehen und eine Pause einlegen. Danach galt es, ans „Heimatufer“ zurück zu gelangen, wieder auch gegen die Strömung anschwimmend. Wenn es Wetter und Schiffsverkehr zuließen, übten wir die Flussquerung von da an über den ganzen Sommer.

6. Von Flößen, Schleppzügen und „Wellenmaschinen“

Mitte der 1950er war die größte Sensation für uns Kinder und Jugendliche die Durchfahrt eines Floßes mainabwärts.[14] Höchstens ein-, zweimal pro Jahr glitten diese zum Teil über 100 Meter langen „Gefährte“ entlang des jenseitigen Mainufers auf die auf der „Oscheffer“ Mainseite gelegene Floßrutsche der ehemaligen Schleuse Stockstadt zu. Der Reiz, diese seltsamen Gefährte anzuschwimmen, war jedes Mal groß, aber die Aussicht auf Ärger mit den Flößern und eine längere Barfuß-Laufstrecke flussaufwärts hielten doch die meisten von diesem Vorhaben ab.

Erfolgreicher waren die – eigentlich verbotenen – Versuche vor allem der jugendlichen Leiderer Schwimmer, die langsam bergwärts [15] fahrenden Schleppzüge anzuschwimmen. Sobald sich während der Sommermonate ein solcher Schleppverband in Höhe der Werfthalle [16] zeigte, stiegen ein paar Wagemutige ins Wasser und schwammen bis in die Nähe der Flussmitte. Dort ließen sie das Schleppboot passieren, um den ca. 50 bis 75 Meter später folgenden Schleppkahn oder den nachfolgenden anzuschwimmen. Wichtigste Voraussetzungen für das Gelingen: Das Tempo des Schleppverbandes durfte nicht zu hoch und der Schleppkahn musste gut beladen sein, um auf die Gangbord [17] zu gelangen. Es gehörte schon eine ordentliche Portion Kraft und Geschicklichkeit dazu, sich, gegen die Strömung an der Schiffswand ankämpfend, auf die Gangbord hochzuhieven. Hatte man das erst einmal geschafft, galt es, darauf zu achten, wie die Schiffsbesatzung dieses Vorhaben der „Piraten“ aufnahm. Die Bandbreite reichte von Wegschauen über Schimpfworte bis zur Androhung von Prügeln. Im letzten Fall half nur ein mutiger Hechtsprung ins Wasser und ein sich möglichst schnelles Entfernen vom Schiff. Wenn Schiffsführer und Matrosen das „Entern“ ihres Schiffes duldeten, stand einer kurzen Mitfahrt „zu Berg“ nichts mehr im Wege. Mit einem Sprung in den Fluss und einem sich gemütlich mit der Strömung bis zum „Bumphaisje“ Treibenlassen, endete unser „Schiffshopping“.

Diese Unternehmungen gingen jedoch nicht immer gut zu Ende. Da kam es dann doch das eine oder andere Mal vor, dass ein Schiff angeschwommen wurde, dessen nicht sichtbare, da unter der Wasseroberfläche befindliche Außenwand frisch mit Teer gestrichen war. Dann holte sich manch einer der mutigen Schwimmer ein rabenschwarzes Körpervorderteil. Die Schadenfreude der weniger Mutigen am Ufer und die aufwändige Beseitigung der Teerflecken von der Haut waren ihm auf alle Fälle sicher. Häufig ließen die Schiffsbesatzungen die damals noch üblichen Stahltaue am Außenrand der Gangbord liegen. Wollte sich ein Schwimmer dann dort festhalten und er rutschte wegen der Kraft der Strömung am fahrenden Schiff entlang, holte er sich an herausstehenden Stahlseilgräten sehr schnell blutige Hände. Für die nächsten Tage war dann eher Sonnenbaden angesagt.

Ab Mitte der 1950er Jahre vollzog sich in der Binnenschifffahrt ein umfassender Wandel von der Schlepp- zur Motorschifffahrt. Das Entern solcher Schiffe war jetzt wegen der Geschwindigkeit und der Gefährlichkeit des Vorhabens nicht mehr möglich, bescherte den Leiderer Määschwimmer*innen bei ihren sommerlichen Badevergnügen jedoch neue Erlebnisse: Wellen. Vor allem, wenn die Motorschiffe eine Tragfähigkeit von über 1.000 t besaßen, ihre Motoren über eine ordentliche PS-Zahl verfügten und die Frachter noch entsprechend schnell fuhren, war das Vergnügen, in den an das Ufer anbrandenden Wellen herumzutoben, besonders groß. Heimtückisch: Wenn besonders hohe Wellen anrollten, galt es vorher eine kräftige Sogwirkung des Schiffes zu überstehen. Manchmal lag dann die Flusssohle vom Ufer zur Flussmitte hin einige Meter sichtbar vor unseren Augen, Schwimmer*innen wurden hinausgezogen, um dann mit einer kurzen Verzögerung und dem ersten „Brecher“ in Richtung Ufer zurück gespült zu werden. Die nachfolgenden Wellen vermittelten uns dann ein richtiges „Gefühl von Meer“.

Bei uns Leiderer Määschwimmer*innen war schon bald das Tankschiff „Paul Duden“ [18] der Star unter den „Wellenmaschinen“. Sobald wir an Badetagen das Schiff mainab- oder mainaufwärts erblickten, stürzten wir uns alle ins Wasser, um ja keine einzige Welle zu versäumen. Hans Bert M., ein Bub aus dem Unterdorf, erschien eines Tages in typischer Sommerkleidung – Kurzarmhemd und kurze Lederhose – am Ende der Tränkgasse oben auf dem östlichen Mainkaiufer. Plötzlich ertönte von unserer Badestelle am „Bumphaisje“ der Ruf: „De Paul Duden kimmt!“. Hans Bert, damals 6 oder 7 Jahre alt, blickte kurz mainaufwärts, sah das Schiff und rannte, so schnell er konnte, hinab zu „unserer“ Treppe. Ruckzuck entledigte er sich seiner Oberbekleidung, stellte verdutzt fest, dass er ja keine Badehose anhatte – und stürzte sich, nur noch mit der Unterhose bekleidet, in die Mainfluten. Die „Brecher“ der „Paul Duden“ waren es ihm wert. Ob er sich danach in der Sonne trocknete, mit nasser Unterhose oder „blank“ unter der Lederhose nach Hause zog, konnten wir beide auch bei einem kürzlich geführten Telefongespräch nicht mehr klären. [19]

Ein recht dramatisches Ereignis mit den „Brechern“ der „Paul Duden“ weiß der ehemalige Aschaffenburger Oberbürgermeister Klaus Herzog nicht vom Leiderer, sondern vom Obernauer Mainufer, oberhalb der dortigen Schleuse aus dem Jahr 1958 zu berichten: „Von meinem Elternhaus in der Sulzbacher Straße in Obernau war ich in 2 Minuten unten am Main. Beinahe jeden Tag hielt ich mich dort auf, unter anderem auch am Oberwasser der Schleuse [20]. Am flussaufwärts gelegenen Ortsende hatten die Obernauer Hausfrauen am Ufer einen eigenen Waschplatz, wo sie noch – ich denke das war im Jahr 1958 – im Fluss ihre Bettwäsche waschen und an einem eigens mit Pfosten und Seilen ausgestatteten Platz zum Trocknen aufhängen konnten. Ich schaute an einem solchen Waschtag den Frauen bei ihrer von lebhaftem Gedankenaustausch begleiteten Tätigkeit zu, als sich aus der Schleusenkammer langsam das Tankschiff „Paul Duden“ herausschob. Noch im Oberwasser nahm der Tanker immer mehr Fahrt auf und entfaltete dabei seinen allseits bekannten Wellenschlag. Während ich abwechselnd den Waschfrauen bei ihren Arbeiten und der sich nähernden „Paul Duden“ zuschaute, entdeckte ich einen Kinderwagen, der etwa 5 bis 6 Meter vom Ufer entfernt von einer der Waschfrauen abgestellt worden war. Zwischenzeitlich hatte das Tankschiff auf „volle Fahrt voraus“ beschleunigt, die Wellen schlugen weit über den Uferrand. Als sie den Kinderwagen erreicht hatten, setzte sich dieser mit den zurückflutenden Wassermassen in Bewegung und rollte – allmählich immer schneller werdend – auf die Uferkante zu. Ich erkannte die drohende Gefahr, rannte zum Kinderwagen und zog ihn zurück auf wellensicheres, trockenes Ufergelände. Keine der Waschfrauen hatte diesen dramatischen Vorgang und meine Rettungsaktion bemerkt. Nachdem ich vielleicht 5 Minuten auf eine Reaktion der Waschfrauen auf meine „Heldentat“ gewartet hatte, zog ich mich etwas enttäuscht nach Hause zurück. Bis heute habe ich nicht erfahren können, welchem Mädchen oder Buben ich damals vielleicht das Leben gerettet habe. Die Wellen der „Paul Duden“ habe ich gerade wegen dieses Ereignisses bis heute nicht vergessen.“ [21]

Fußnoten:

[1] Krämer, Werner: Rückblick auf das Aschaffenburger Badeleben. In: Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg. 2009. Heft 1. S. 291 ff.

[2] Siehe Abbildung 1.

[3] Krämer, W., a. a. O. , S. 294 ff.

[4] Von 1919 bis 1936 auf der linken Mainseite gegenüber dem Pompejanum gelegen, dann auf die linke Mainseite an der Großostheimer Straße gegenüber der Häsbach-Einmündung verlegt. Bestand bis 1952. Siehe Näheres dazu auch bei W. Krämer, a. a. O., S. 301.

[5] Diese Angabe beruht auf einer Aussage von Otmar Kaup, einem Zeitzeugen aus Aschaffenburg-Leider.

[6] Siehe Karte 1. Kartengrundlage: Pharus-Plan – Einwohnerbuch der Stadt Aschaffenburg 1939/40. Innen-Umschlagseite hinten. Aschaffenburg 1940.

[7] Hochwasserpumpwerk am Ende der Brunnengasse auf dem Hochwasserschutzdamm gelegen.

[8] Sandrainweg

[9] Mit schönen Grüßen von Gustav Trockenbrodt, dem Aschaffenburger Heimatdichter.

[10] Siehe Abb. 2. Mitte der 1950er Jahre war die Uferfläche eine Wiesenfläche, Baumbestand gab es keinen. Heute sind Kaimauer und Uferlände zum Teil dicht zugewachsen.

[11] Siehe Abb. 3.

[12] Siehe hierzu auch: „Die geheimnisvollen Zementsäcke am Leiderer Mainufer“.

[13] Siehe Karte 1. Etwa in Höhe der heutigen Kläranlage Mörswiese liegend.

[14] Siehe Abb. 4. Laut übereinstimmenden Aussagen von Binnenschiffern fuhr das bisher letzte Floß am 5.7.1987 – ein Nostalgiefloß – am Untermain flussabwärts. Die letzten gewerblichen Flöße gab es wohl Ende der 1950er Jahre. Siehe dazu: https://www.binnenschifferforum.de/showthread.php?525-Das-letzte-Mainflo%DF&highlight=Mainflo%DF

[15] D. h. flussaufwärts, zu Berg; häufig auch: Bergfahrt; im Gegensatz zu talwärts, zu Tal, Talfahrt. Anm. d. Verf.

[16] Heute Gebäude für die Wasserschutzpolizei. Siehe auch Karte 1.

[17] „Die Gangbord führt an den beiden Seiten des Schiffes außerhalb des Laderaumes entlang. Es ist auf Frachtschiffen der Bereich, auf dem man nach vorne und hinten geht.“ – Quelle: Märtens, Nina: Das Wörterbuch der Binnenschifffahrt. In: https://diebinnenschifferin.de/blog/beitrag_2/beitrag_2.html

[18] TMS „PAUL DUDEN“ – Siehe Abb. 5. Schiffsdaten: Länge: 82,36 m, Breite: 10,09 m, Tiefgang: 2,40 m, Tonnage: 1102 t; Maschinenleistung: 721 PS, Maschinen-Hersteller: MAN; Baujahr: 1909, Erbaut in: Holland; Bauwerft: V.d. Giessen, Krimpen/Ijsse; Ende der 1990er-Jahre abgewrackt – Quelle: https://www.binnenschifferforum.de/content.php – abgerufen am: 18.3.2021

[19] Telefongespräch am 22.3.2021.

[20] Siehe Abb. 6. Der rote Kreis markiert den benannten Obernauer Main-Waschplatz.

[21] Gedächtnisprotokoll zu Telefongespräch mit Klaus Herzog am 26.03.2021.

Literaturverzeichnis

- Kaup, Otmar: Leiderer Geschichten – Geschichten aus Leider. Aschaffenburg 2009.

- Krämer, Werner: Rückblick auf das Aschaffenburger Badeleben. In: Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg. 2009. Heft 1. S. 291 ff.

Internet-Ressourcen:

- Aschaffenburger Zeitung vom 10. Juli 1833, Ausg. 164, S. 716 – Online verfügbar: https://digipress.digitale-sammlungen.de/view/bsb10624531_00039_u001/1

- Internet: https://www.binnenschifferforum.de/ content.php

- Einwohnerbuch der Stadt Aschaffenburg. Aschaffenburg 1939/40. – Online verfügbar: http://wiki-de.genealogy.net/w/index.php?title= Aschaffenburg/ Adressbuch_1939-40&printable=yes

- Märtens, Nina, Das Wörterbuch der Binnenschifffahrt. – Quelle: https://diebinnenschifferin.de