Heinrich Sickenberger (27.9.1890 – 11.1.1916) – 9. Kompanie/ Infanterie-Regiment Nr. 111

Heinrich Sickenberger wurde am 27.9.1890 in Aschaffenburg als 5. Kind des Landwirts Heinrich Sickenberger und seiner Frau Margaretha Sickenberger, geb. Wenzel, geboren.

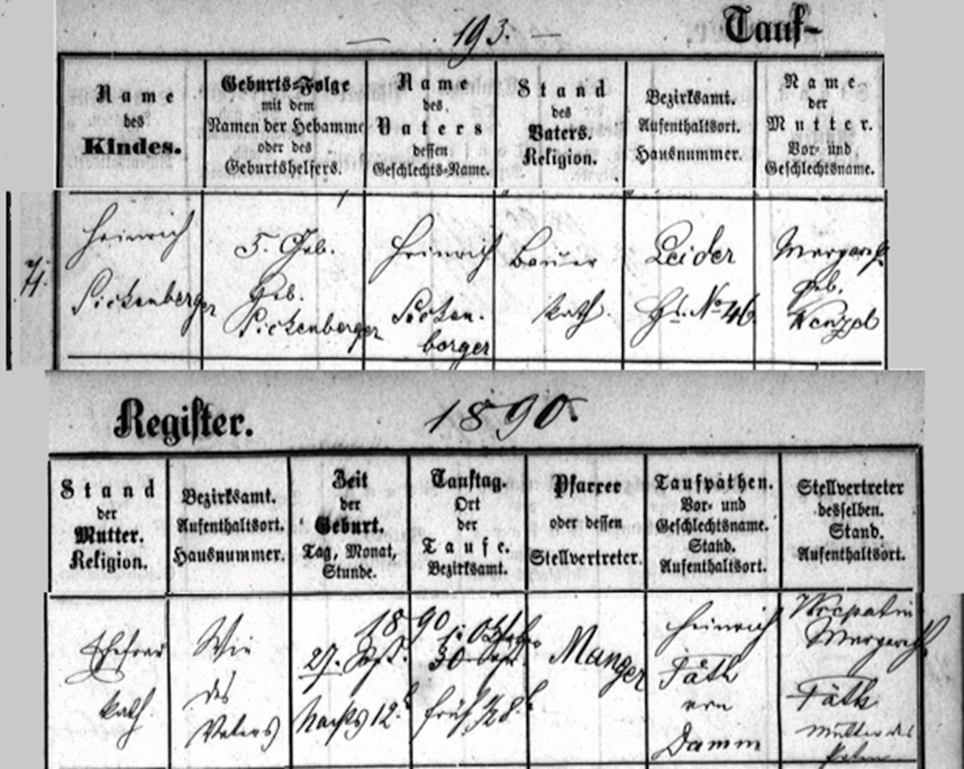

Abb. 2: Sickenberger, Heinrich – 27.9.1892: Eintrag in das Taufregister der Muttergottespfarrkirche Aschaffenburg (Taufen 1878–1940, Bildmontage d. Verf.)

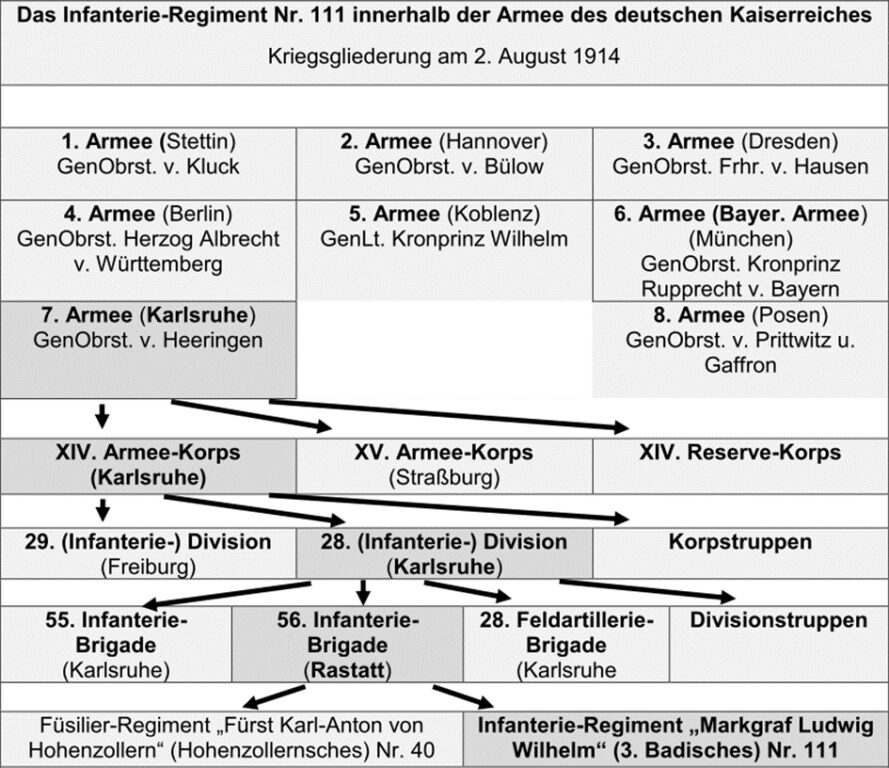

Der Auszug aus dem Taufregister liefert weitere Details: Ihren Wohnsitz hatte die Familie Sickenberger in Aschaffenburg-Leider im Anwesen Nr. 46 [1], das nach der Umnummerierung 1937 zur Ruhlandstraße Nr. 41 wurde.[2] Beide Elternteile waren katholischer Religion. Die Taufe erfolgte am 1. Oktober morgens um ½ 8 Uhr durch Pfarrer Manger in der Muttergottespfarrkirche in Aschaffenburg. Taufpaten waren Heinrich Fäth aus Damm und Vizepatin dessen Mutter Margarethe Fäth.[3] Nach der Schulzeit erlernte Heinrich Sickenberger den Beruf des Metzgers.[4] Vom 19.10.1911 bis 19.9.1913 leistete er seine Wehrpflicht ab und wurde in die Reserve entlassen. Da Sickenberger bei Ausbruch des 1. Weltkrieges seinen Wohnsitz in Wiesloch in Baden hatte, wurde er sofort mit der Mobilmachung am 2.8.1914 zur 9. Kompanie im III. Bataillon des Infanterie-Regiments „Markgraf Ludwig Wilhelm“ (3. Badisches) Nr. 111 nach Rastatt einberufen.

Abb. 3: Das Infanterie-Regiment Nr. 111 innerhalb der Armee des deutschen Kaiserreiches

Für den 5.8.1914 vermerkte später der Regimentschronist: „Am 5.8. war alles fix und fertig bis auf den letzten Hosenknopf. Pünktlich waren alle gekommen. Der tüchtige Regimentsadjutant hatte nicht umsonst mit peinlicher Genauigkeit den Mobilmachungskalender bearbeitet. So stand das Markgrafen-Regiment bereit, seine Pflicht zu tun und für sein Heimatland zu bluten!“[5]

6.–7.8.1914 Ausmarsch des Regiments aus Rastatt und Bahnverlegung nach Freiburg

8.8.1914 Alarmverlegung nach Ober- und Niederrimsingen, da französische Truppen das Oberelsaß mit den wichtigen Städten Thann und Mülhausen besetzt hatten.

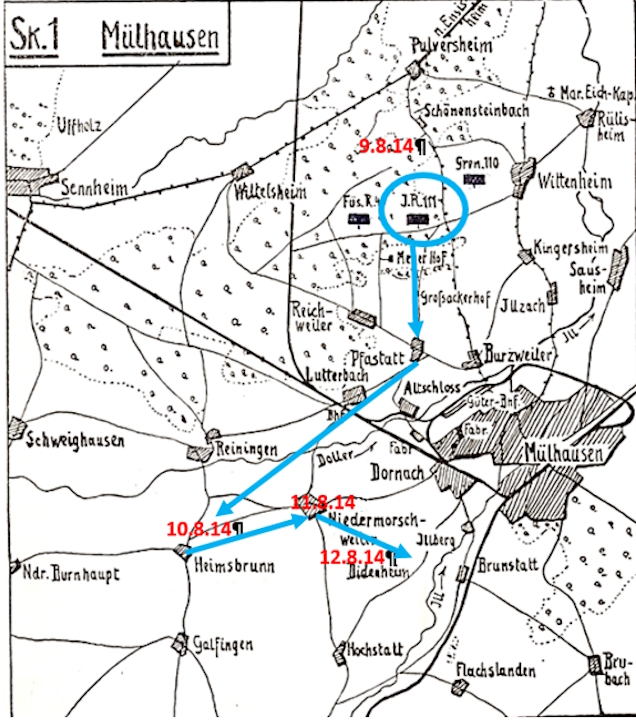

Karte 1: Das Inf. Reg. 111 in der Schlacht von Mülhausen am 9.8.1914

Feuertaufe bei Mülhausen (Elsaß) vom 9.–14. August 1914

9.8.1914 Vormarsch auf Mülhausen – Aufstellung des Inf. Reg. 111 nördlich Mülhausen[6] – kurz vor Mitternacht Einnahme von Pfastatt – erste Verluste beim Inf. Reg. 111

10./11.8.1914 Rückzug der franz. Besatzer von Mülhausen in westlicher Richtung – Vormarsch in südlicher Richtung nach Heimsbrunn – Sicherungsstellung in Niedermorschweiler – In allen Orten zeigte sich die enge Verbundenheit der Einheimischen mit den französischen Truppen durch verdeckte Übergriffe bzw. Beherbergung versprengter franz. Soldaten. Die deutschen Soldaten reagierten auf derartige Aktionen mit harten Maßnahmen: Niederbrennen betroffener Anwesen, Geiselnahme von örtlichen Honoratioren und Androhung ihrer Erschießung bei weiteren feindseligen Aktionen u. ä.

12./13.8.1914 Regimentsverschiebungen im Raum Illberg-Didenheim

14.8.1914 Sammlung des Regiments in Banzenheim zum Abtransport an einen bis dahin noch unbekannten Kriegsschauplatz – Bahnverlegung nach Straßburg

15.8.1914 Weitertransport des Regiments nach Arzweiler – Fußmarsch nach Rehtal, St. Louis (St. Ludwig) bzw. Hochwalsch

16.8.1914 Ausbau von Stellungen

17.8.1914 Weiterbau der Schützengräben – erste Meldungen über Vormarsch franz. Verbände über Alberschweiler und Vallerystal Richtung Hochwalsch

18.8.1914 Alarmbereitschaft in den bisherigen Stellungen

19.8.1914 Weiterhin Alarmbereitschaft für die 56. Inf. Brig., wegen eines heftigen franz. Artillerieangriffes auf Saarburg

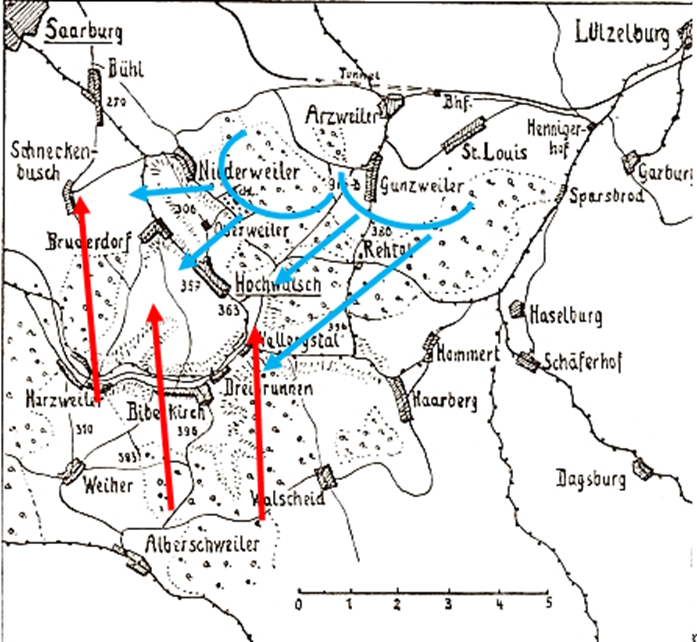

Karte 2: Schlacht bei Hochwalsch am 20./21.8.1914

20.8.1914 Vormarsch der 56. Inf. Brig. in südwestl. Richtung Oberweiler- Hochwalsch – Verluste durch franz. Artilleriebeschuss am rechten Flügel – Einnahme von Oberweiler und Besetzung der Höhenlinie um Hochwalsch und Vallerystal[7]– 300 Tote und Verwundete zählte alleine das Inf. Reg. 111 an diesem Tag.

„Die Ärzte, die dem Regiment beim Angriff gefolgt waren, hatten schon im Wald nördl. Oberweiler viele Schwer- und Leichtverwundete zu verbinden. Trotz des Schrapnell- und Granathagels taten sie ihre Pflicht bis sie selbst derartig gefährdet waren, daß an ein Arbeiten nicht mehr zu denken war. Sie hatten auch gehört, dass in Schloß Carrière, das als Hauptverbandsplatz diente, viele Verwundete zusammengetragen waren. Obwohl das Schloß die Genfer Flagge weithin sichtbar trug, wurde es zeitweise von feindlicher Artillerie beschossen. St.A. Dr. Bergel, Ass.A. Dr. Rauschning und auch Ärzte des L. Gren. R.109 begaben sich dorthin, wo ungeheuerliche Arbeit bevorstand. Selbst den kältesten Ärzten krampfte sich das Herz oft zusammen bei den grässlichen Zerreißungen und Verstümmelungen, welche die unheimlichen Sprengstücke der Granaten und Schrapnells angerichtet hatten. Aber arbeiten, arbeiten hieß es bis in die tiefe Nacht hinein. Die Sanitätswagen fuhren dauernd vom Schloss nach Niederweiler mit den Verbundenen. Zum Glück waren auch noch Ärzte von anderen Truppenteilen gekommen. Alle Räume des wunderschön und kostbar eingerichteten Schlosses, die Scheunen und Ställe mußten benutzt werden“[8] lautete die eine Bilanz des 20.8. Die militärische war eine ganz andere: „Das Ergebnis des 20.8. war für die Armeeführung ein in reiner Frontalschlacht gewonnener Sieg. Ein mehr oder minder erheblicher Geländegewinn, größere und geringere Beute an Gefangenen und Geschützen in den einzelnen Korpsabschnitten lieferten dafür den schlüssigen Beweis. Für die deutschen Truppen war der 20.8. ein Tag stolzen Ruhmes. Zum ersten Male waren starke Teile des deutschen und französischen Heeres in großer Schlacht aufeinander gestoßen. Am Abend des ersten Kampftages waren die Deutschen auf der ganzen riesigen Front in siegreichem Vordringen, fast nirgends war ein Stocken eingetreten, nirgends ein ernster Rückschlag. Die deutsche Angriffskraft hatte sich der des Feindes überlegen gezeigt.“ [9]

21.8.1914 Fortsetzung des Vormarsches in südwestl. Richtung auf die Linie Harzweiler-Weiher-Alberschweiler

22.8.–10.9.1914 Verfolgungskämpfe: Während die französischen Truppen am linken Flügel der 7. Armee in den Vogesen heftigsten Widerstand leisteten, zogen sie sich am rechten Flügel, also dem Abschnitt, in dem das Inf. Reg. 111 im Verbund des XIV. Armeekorps kämpfte, stetig in südwestlicher Richtung zurück. Dies begünstigte das Vordringen der dortigen deutschen Truppen. Niederhof, Bertrambois, Cirey, Bremenil, Peronne, Vacqueville, Veney lauteten in den nächsten Tagen die verschiedenen Orte, die das Regiment passierte oder wo biwakiert wurde, nicht ohne auf dem Vormarsch immer wieder einmal in überraschenden Artilleriebeschuss zu geraten.

25./26.8.1914 Gefecht im Gebiet um Raon l´Etape

27.8.1914 Rückmarsch nach Baccarat

28.8.–2.9.1914 Ruhetage in Baccarat und Vacqueville

3.–5.9.1914 Marsch von Vacqueville über Merviller, Baccarat in Richtung Menil an die Hauptkampflinie – heftige franz. Artillerie- und Infanterieangriffe erstickten alle deutschen Vorwärtsbemühungen

6.–10.9.1914 Stellungskämpfe im Raum Menil

In diesen ersten Septembertagen wurde die Marne-Schlacht mit dem Stopp des deutschen Vormarsches und damit dem Scheitern des Schlieffen-Plans zum entscheidenden Wendepunkt des Krieges. Diese Situation wirkte sich besonders auch am linken Flügel der deutschen Westfront aus: Gerade erst eroberte Stellungen wurden aufgegeben, die Truppenbewegungen der deutschen Armeen kannten beinahe nur noch die Rückwärtsbewegungen.

11.– 18.9.1914 Rückzug in den Raum südlich von Metz: „Der Rückmarsch war vollkommen überhastet, für jedermann überraschend befohlen worden, so daß für den Abtransport der Kranken fast gar nichts geschehen konnte. In Wirklichkeit wäre reichlich Zeit gewesen, auch den letzten Mann aus den Lazaretten herauszuschaffen. Die Opferung der 65 Nichttransportfähigen bei Badmémil mit dem zugehörigen Personal war vollkommen überflüssig“[10]urteilte später der Regimentschronist über diese Wende.

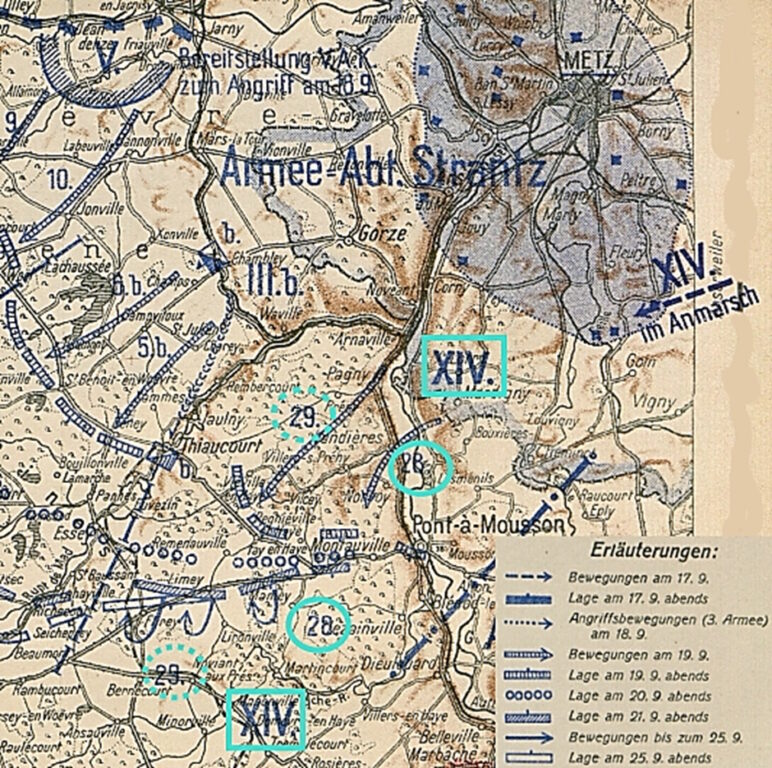

19./20.9.1914 Vormarsch durch das Moseltal südwärts über Corny und Pagny – Artilleriegefecht an der Frontlinie Remenauville–Regniéville[11]

21.9.1914 Weiteres Vorgehen Richtung Limey – Rückzug der franz. Infanterie nach heftigen Nahkämpfen mit den deutschen Truppen – Sickenberger wurde bei diesem Angriff am linken Arm durch eine Gewehr-Granate schwer verwundet.[12]

Bis zum 25.9.1914 dauerte der Vormarsch des XIV. Armeekorps im Verbund der Armee-Abteilung Strantz an. Dann stoppte vor allem die franz. Artillerie jedes weitere Vordringen. Am 1.10.1914 stand das XIV. Armeekorps wieder in Metz zur Verlegung an den rechten Flügel der Westfront im Großraum Ypern-Lille. Der Regimentschronist beurteilte im Nachhinein die Ergebnisse dieser 10-tägigen Angriffsbemühungen des Inf. Reg. 111 im Verbund der Armee-Abteilung Strantz so: „Es war eine schwere Aufgabe: Wir sollten zwischen Verdun und Toul eine Bresche schlagen. Sie gelang nicht. Die Festung Toul hielt uns in ihren Krallen. Eine undankbare Aufgabe für die Markgräfler[13], aber es war Schicksal des Krieges.“[14]

Karte 3: Das XIV. Armeekorps vor Toul – 17.–25.9.1914

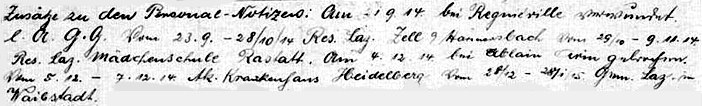

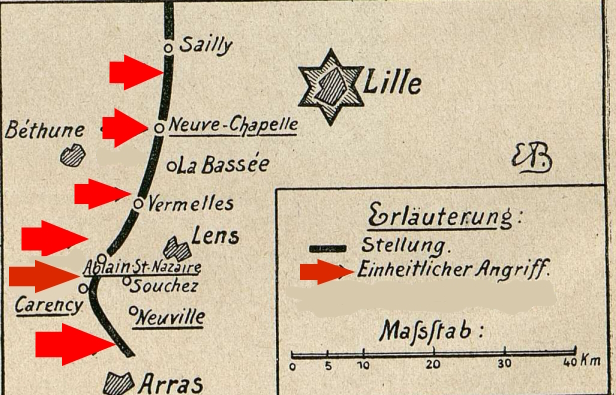

Sickenbergers schwere Verwundung vor Regniéville erforderte seinen Abtransport von der Front. Bereits am 23.9.1914 befand er sich im Reserve-Lazarett Zell am Harmersbach im heutigen Ortenau-Kreis. Am 29.10.1914 wurde er ins Reserve-Lazarett Mädchenschule Rastatt verlegt, wo er bis zum 8.11.1914 bleiben musste. Am 9.11.1914 wurde Sickenberger dem Ersatzbataillon des Inf. Reg. 111 zugeteilt. Vom 19.11. 1914 bis zum 4.12.1914 befand sich Sickenberger wieder bei seiner Stammeinheit, der 9. Kompanie des Inf. Reg. 111, an der Front. In Sickenbergers Kriegsstammrolle ist für diesen letztgenannten Tag ein Armbruch bei Ablain (Nordfrankreich) ausdrücklich vermerkt. Wegen der erneuten Verwundung lag Sickenberger vom 5.12. bis 7.12.1914 im Krankenhaus Heidelberg. Über den Jahreswechsel 1914/15 bis zum 28. Januar 1915 folgte ein weiterer Lazarettaufenthalt in Waibstadt.

Abb. 4: Sickenberger, Heinrich – Krankengeschichte Herbst/Winter 1915/16 (Auszug Kriegsstammrolle)

Zur Wiedereingliederung in die Truppe wurde Sickenberger jetzt erneut der 3. Ersatz-Kompanie des Inf. Reg. 111 zugeteilt. Ab 18.3.1915 wurde er kriegstauglich zur 9. Kompanie, der Stammkompanie, seines Regiments abgeordnet.[15]

Abb. 5: Sickenberger, Heinrich – Abordnungen ab November 1914 (Auszug Kriegsstammrolle; bearb. d. Verf.)

Das war zu diesem Zeitpunkt eingebunden in Stellungskämpfe im Artois und hatte Stellung bezogen im Raum Liévin/Souchez.[16] In der zweiten Märzhälfte waren dort im Abschnitt zwischen der Lorettohöhe und Lens die Bedingungen typisch für die besonders hart umkämpften Stellungen: „Das Regiment liegt wieder in der schlechtesten Stellung, dementsprechend sind auch die sogenannten Ruhequartiere. Ruhe bedeutet Schanzen in rückwärtigen Stellungen. Von Verbindungsgräben ist kaum eine Ahnung mehr. Das ganze Feld ist durch den täglichen Artilleriebeschuß metertief umgepflügt, Loch an Loch. Dutzende von Toten, zerfetzt, halb verwest, liegen umher und füllen stellenweise den Graben. Hunderte von Gewehren, Ausrüstungsgegenstände aller Art, Bekleidungsstücke, Tausende von Patronen, Schutzschilde, Handgranaten liegen im Schlamm, der halbhoch den Graben füllt. Das Ganze ist durchsetzt mit Trümmern von Unterständen, zerschossenen Grabenbekleidungen, Barrikaden, Fetzen von Maschinengewehren und Minenwerfern, ein entsetzlicher Anblick! Durch das immer feuchte, regnerische Wetter mehren sich die Erkrankungen.“[17]

18.3.–8.5.1915 Fortdauer des Stellungskrieges bei gleichen schlechten Wetterbedingungen und Zunahme der franz. Artilleriebeschießungen und der Unterminierung der jeweils gegnerischen Kampfgräben

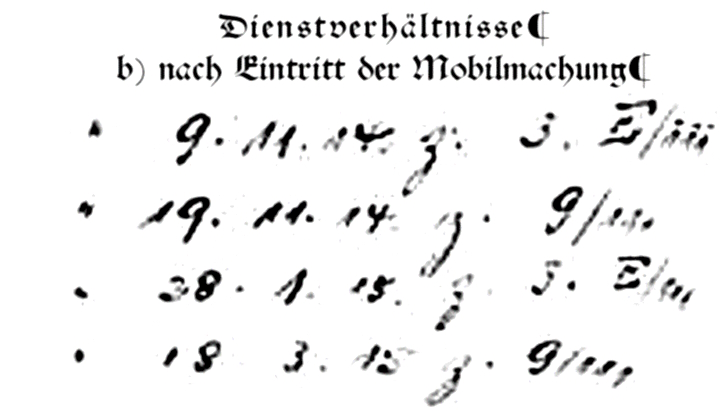

9.5–28.5.1915 Schlacht bei La Bassée und Arras

Karte 4: Alliierte Frühjahrsoffensive 1915 zwischen Arras und La Bassée

Wie bereits dargestellt, versuchten die Alliierten in zwei Frühjahrsoffensiven – im Raum La Bassée/Arras[18] und in der Champagne – den nördlichen Flügel der Deutschen an der Westfront zu durchbrechen, um so den Russen an der Ostfront eine Entlastung zu verschaffen. Diese Offensive erhöhte gerade auch im Einsatzgebiet von Sickenbergers Inf. Reg. 111 die Kampfaktivitäten der alliierten Truppen noch einmal um ein Vielfaches. Die daraus resultierende „Loretto-Schlacht“ [19] zählte zu den intensivsten und verlustreichsten Schachten – auf beiden Seiten – dieses Krieges überhaupt.[20]

9.5.1915 13 Infanterie-Divisionen der deutschen 6. Armee standen im Großraum Lens 19 franz. Divisionen gegenüber. Deren Auftrag lautete: „Sobald die Infanterie angetreten ist, wird ihr Angriff mit der größten Energie und Schnelligkeit Tag und Nacht fortgesetzt. Jeder Truppenteil geht geradeaus vorwärts, unbekümmert um die etwa zurückbleibenden Nachbartruppen, soweit die Flanken gesichert sind. Stützpunkte sind zu umfassen und nicht frontal anzugreifen.“[21] Und so begann die alliierte Frühjahrsoffensive mit einem bisher nicht erlebten Dauerbeschuss der deutschen Stellungen durch die franz. Artillerie. Die franz. Infanterie stürmte in die deutschen Kampfgräben vor bis kurz hinter dem eigenen Sperrfeuer.

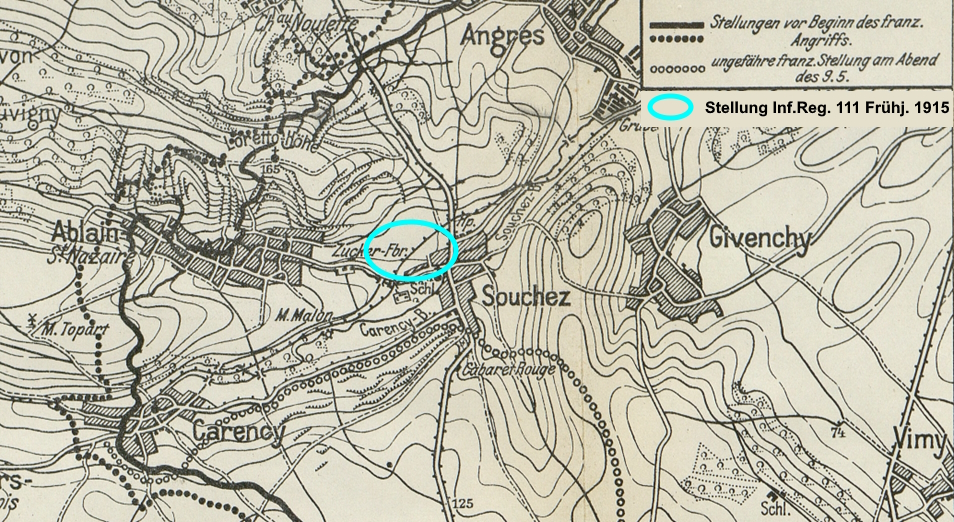

Karte 5: Stellung des Inf. Reg. 111 im Frühjahr 1915 bei Souchez

„Ein wahrer Orkan von Granaten und Minen liegt auf der ganzen Regimentsstellung und ebnet in einer Stunde die Gräben ein. Unsere Musketiere suchen Schutz in Granattrichtern, kein Erbarmen für sie, das Tosen erstickt das Stöhnen und Schreien der Schwerverwundeten, die Erde bebt, die Luft heult, die Rohre der feindlichen Artillerie brüllen ununterbrochen.“[22] Das Inf. Reg 111 verzeichnete enorme Verluste, der Mangel an geeigneter Munition führte zum Verlust der vorderen Kampfgräben in den Stellungen in Souchez.[23] Warum der franz. Vorstoß in den ersten Tagen so erfolgreich war, ist den Feststellungen des franz. Artilleriebeobachters Henri René zu entnehmen: „Das deutsche Stellungsgebiet unterschied sich kaum vom französischen. Es machte den Eindruck einer vorzüglichen Anlage, sowohl für die Verteidigung, wie auch für den Angriff, die vorderen Linien mit starkem Drahthindernis und spanischen Reitern, langen Laufgräben bis zu dem für die Franzosen unsichtbaren Souchez, wo die Keller ein Obdach für die Reserven gegen Beschießung boten. Die tief eingeschnittene Schlammulde im Norden, im Süden die Stellung mit steilen Hängen, die den Deutschen gestattete, ständig Truppen nahe an der Kampfstellung zu halten, mit guten Verbindungen nach Ablain–St. Nazaire. Dieses ganze Grabensystem, aufgenommen von den französischen Fliegern, war bis ins Kleinste den Truppen bekanntgegeben. Die Artillerie erhielt Anweisung, es vorher zu zerstören, die Sap[p]eure[24], es zu unterminieren, die Infanterie, es im Sturm zu nehmen.“ [25]

Einen realistischen Einblick in die Geschehnisse rund um die Lorettohöhe bietet eine Schilderung der Vorgänge am 10./11.5.1915: In dieser Nacht soll das Inf. Regt. 111 im rechten Teil der Kapellenstellung aus der Front gezogen werden, da es, zu Schlacken ausgebrannt, unter Umständen den am elften Mai bestimmt zu erwartenden Angriffen nicht mehr gewachsen scheint. Aber das II. und III. Bataillon 106 erhalten den Ablösungsbefehl zu spät. Sie sind mitten in der Ablösung begriffen, als der Morgen schon das Gelände zu enthüllen beginnt. Der Kommandeur der 111er hält eine Fortsetzung der Bewegung bei Tageslicht für allzu bedenklich und schickt die beiden Bataillone wieder zurück. Beim Rückmarsch durch die Schlammmulde geraten sie bei voller Sicht in ein fürchterliches Artilleriefeuer, das ihnen schwere Verluste beibringt …

So beginnt der elfte Mai.

Das bei Tagesgrauen einsetzende französische Angriffsfeuer nimmt in den Vormittagsstunden dauernd zu und liegt gegen Mittag gleich einer trägen Wolke über dem ganzen Lorettoberg. Flankierende Batterien von Norden und Süden beteiligen sich daran, und es hat ganz den Anschein, als ob heute die letzte Stunde dieser blutgetränkten Höhe gekommen sei.

Die kümmerlichen Reste der 110er und 111er, die dort oben verstreut umherliegen, sind ganz ohne Zusammenhang miteinander. Von unten ist ihnen keine Hilfe zu bringen, da alle Kräfte für den Augenblick des Angriffs aufgespart werden müssen. Die Führung ist in schwerster Sorge, denn man hat die 111er ja schon in der Nacht ablösen wollen: wie werden sie heute einem neuen, furchtbaren Angriff widerstehen? […]

Um vier Uhr nachmittags erfolgt nach einem rasenden Feuerüberfall der erwartete französische Angriff, ausgeführt von dem französischen XXI. Korps. Er richtet sich mit voller Wucht gegen die 111er und die 110er und trifft nur auf vereinzelte Widerstandsnester. Aber wenn auch nur ein paar Maschinengewehre noch zu feuern vermögen: der Angriff bleibt im Blute stecken, die Leichen der Stürmer häufen sich vor den Trichtern. Kein Zoll breit Boden geht den Badenern verloren. Nach einer halben Stunde ist es entschieden. Das Geknatter der Gewehre nimmt sein Ende, die Wellen der Angreifer verschwinden in der Senkung der Trichter. Notre Dame ist abermals vor dem Schlimmsten bewahrt.

Wie aber sieht es in der Stellung aus! Auf zehn Tote kommt ein Lebendiger. Kaum sind noch Offiziere da. Die Munition ist verschossen, der Hunger knirscht in den Därmen. Die Nerven, die tagelang keinen Schlaf mehr gekannt, drohen zu zerreißen. Zahllose Verwundete, Freund und Feind, denen niemand helfen kann. Zu Tode erschöpft liegen die Infanteristen und Grenadiere in ihren Löchern, kaum eines Gedankens noch fähig, das eine nur in stumpfsinniger Ruhe erfassend: noch ein einziger solcher Angriff und der Franzmann kann mit geschultertem Gewehr nach Souchez hinuntermarschieren.

Zwei Stunden der dumpfen Erstarrung sind ungefähr verstrichen, als die Franzosen, jede Artillerievorbereitung verschmähend, aufs neue in dichten Massen aus ihren Stellungen hervorquellen. Die Badener sehen sie wohl ankommen, aber sie sind beinahe wehrlos. Kaum noch ein paar Schüsse fallen. Die 7. Kompagnie der 110er Grenadiere wird völlig überrannt, und ihre Reste werden fast aufgerieben. Dabei geht abermals der Raum verloren, auf dem ehedem die Kapelle[26] gestanden. Die 8. Kompagnie wird dadurch abgeschnitten, und es ist erschütternd anzuhören, wie sie durch Hornsignale kündet, daß sie sich weiter verteidigt und auf Entsatz rechnet. Die 5. Kompagnie, die ihre Stellung ebenfalls verloren, macht sogar einen Gegenangriff mit kümmerlichsten Mitteln, aber soviel Erfolg, daß der Feind fast seinen ganzen Vorteil wieder preisgibt. Die Franzosen sind jetzt so weit über den Höhenrand vorgedrungen, daß sie mit ihrem Infanteriefeuer bequem Souchez auch von dieser Seite erreichen können. Den 111ern, rechts anschließend, ist es nicht besser ergangen. Auch bei ihnen sind die Franzosen an vielen Stellen in die vorderen Linien eingedrungen, auch bei ihnen sind die Verluste abermals von einer erschreckenden Höhe. Man könnte die paar noch vorhandenen Schützen ungefähr an den Fingern abzählen, wenn man überhaupt wüßte, wo sie sich aufhalten . . .“ [27]

Alleine vom 9. bis 15.5.1915 verzeichnete Sickenbergers Regiment 164 Gefallene, 422 Verwundete und 347 Vermisste, davon waren die meisten in Gefangenschaft geraten.

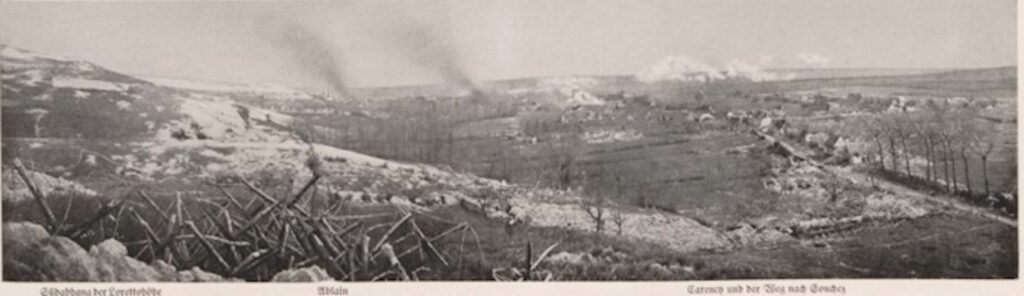

Abb. 6: Frühjahr 1915 – Kampfgelände Lorettohöhe– Ablain–Carency–Souchez (v. l. n. r.)

Abb. 7: Frühjahr 1915 – Teil der Hauptstraße von Souchez

16.–18.5.1915 Angesichts dieser hohen Verluste Verwendung des Inf. Reg. 111 als Reserve in Souchez

19.–28.5.1915 Fortsetzung der verlustreichen Stellungskämpfe im Bereich Ablain-Souchez-Lorettohöhe – Das wichtigste militärische Ergebnis der Schlacht aus deutscher Sicht: Der Durchbruchsversuch der Alliierten zwischen La Bassée und Arras war verhindert worden.[28]

Anfang Juni 1915 erhielt das Inf. Reg. 111 nach den enormen Verlusten der letzten Monate Verstärkung: Vom Ersatzbataillon trafen ein: „7 Offiziere, 27 Uffz., 14 Spielleute und 661 Mann, von denen nur drei Uffz. und zwei Mann bereits im Felde waren. Hierdurch wurde das Regiment auf eine Gefechtsstärke von 64 Offizieren einschl. 18 O.Stv., 3042 Uffz. und Mannschaften gebracht.“[29]

14.6.1915 Ausscheiden des XIV. Armeekorps und mit ihm der 28. Inf. Div. aus der Armeegruppe Lochow. Deren Kommandeur, schrieb zum entsprechenden Tagesbefehl:

„Beim Scheiden des XIV. Armeekorps aus dem Verband der Armeegruppe rufe ich den tapferen badischen Truppen ein herzliches Lebewohl zu. In schweren Kämpfen haben die Badener mit zäher Ausdauer dem an Zahl stark überlegenen Gegner auf ihrer ganzen Front, besonders aber an der schwierigen Loretthöhe, standgehalten und dadurch wesentlich dazu beigetragen, die Absicht des Feindes, unsere Front zu durchbrechen, zum Scheitern zu bringen. Meine wärmsten Wünsche begleiten das Armeekorps in seinen neuen Wirkungskreis, wo es ihm mit Gottes Hilfe vergönnt sein möchte, zu den hier erworbenen neue Lorbeeren um seine Fahnen zu winden.“ [30]

13./14.6.1915 Bahnverlegung des Regiments von Billy-Montigny nach Bazancourt und Übernahme der Stellung „G“ südöstlich vor Reims vom 23. Inf. Reg.[31]: „Die Stellung hatte eine Breite vom 3 km, linker Flügel unmittelbar gegenüber dem Fort de la Pompelle. Entfernung bis zum Feind 150 Meter, auf dem rechten Flügel durchschnittlich 800 bis 1200 Meter. In diesem Abschnitt war es seit längerer Zeit ruhig geworden, so daß die Stellung bei der Übernahme gut ausgebaut, die Grabenwände verschalt werden konnten. Zum ersten Mal machten wir Bekanntschaft mit bombensicheren Unterständen.“ [32]

17.–30.6.1915 Ausbau der Stellung bei geringer Kriegstätigkeit

2.7.1915 Heinrich Sickenberger wird das Eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen.[33]

1.–15.7.1915 Zunehmende Aktivitäten auf franz. Seite als Anzeichen für einen größeren Angriff, der jedoch ausbleibt.

29./30.7.1915 Angriffe auf die Regimentsstellungen mit „dicken“ Minen

August 1915 „Der Monat August hatte keine besonderen kriegerischen Ereignisse zu verzeichnen, nur wurde bemerkt, daß hinter der gegnerischen Front vermehrter Wagenverkehr in Richtung Reims war.“ [34]

September 1915 Geringe Kampftätigkeit am Frontbereich des Inf. Reg. 111

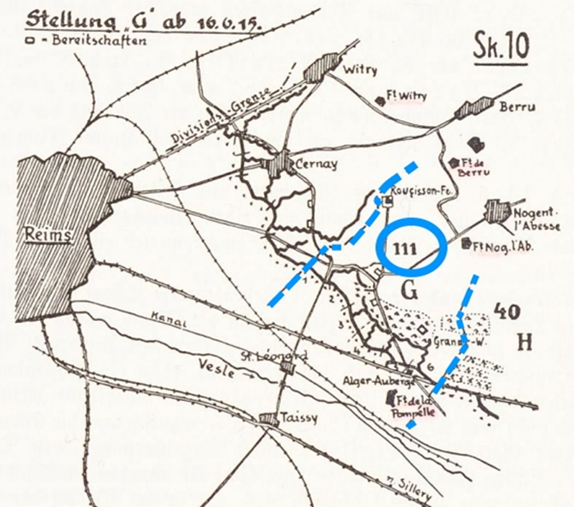

Karte 6: Das Inf. Reg. 111 östlich vor Reims vom 16 6. bis 15.11.1915

26.9.–7.10.1915 Zuteilung des II. Bataillons zum Inf. Reg. 114 bei Souplet. Dabei verlor die Einheit während dieser Herbstschlacht in der Champagne mehr als 200 Mann durch Tod, Verwundung und Gefangenschaft.

19./20.10.1915 Erfolglose Gasangriffe auf die franz. Stellungen – Die nachfolgenden artilleristischen und infanteristischen Versuche, das Fort de la Pompelle zu nehmen, scheiterten am franz. Widerstand.

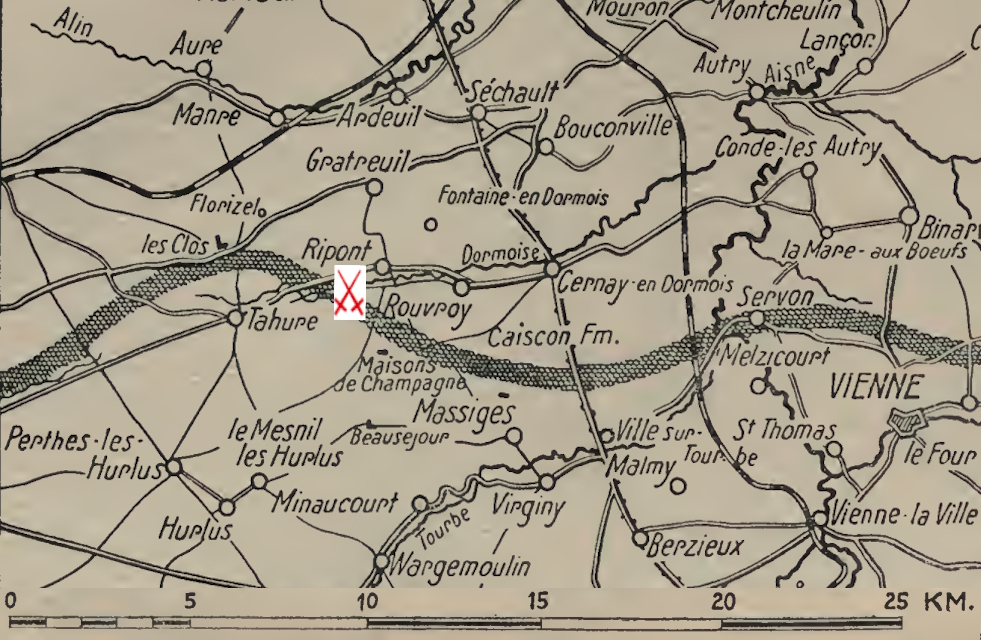

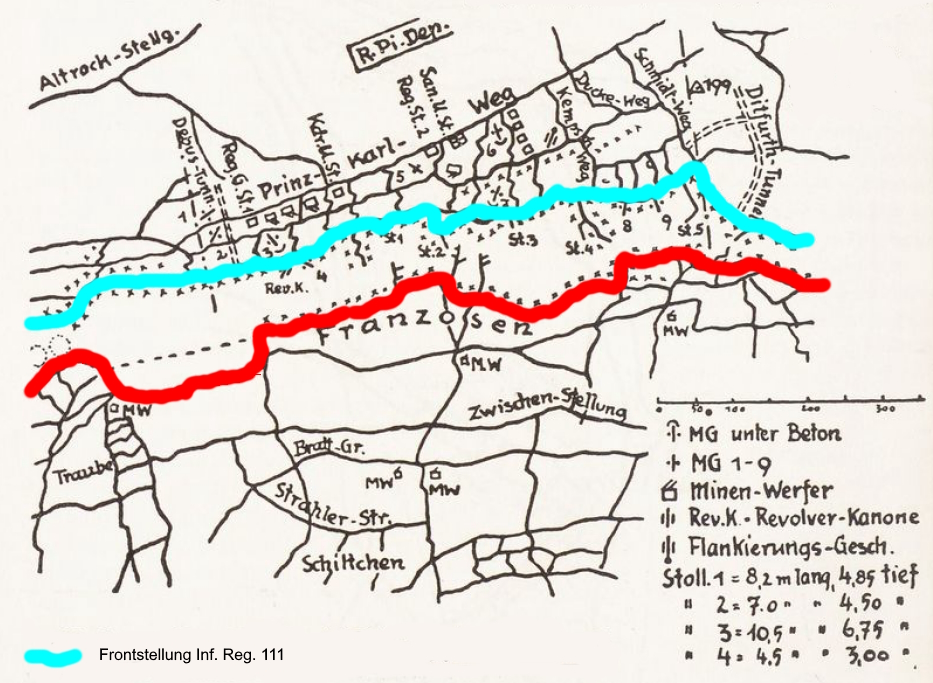

Karte 7: Winterstellung des Inf. Reg. 111 in der Champagne zwischen Tahure und Ripont

10.11.1915–21.4.1916 Das XIV. Armeekorps musste in der Champagne die 5. bayer. Infanterie-Division ablösen. Zwischen den Ortschaften Tahure und Ripon, östlich von Reims gelegen, übernahm das Inf. Reg. 111 den bisherigen Abschnitt D des 19. bayer. Infanterie-Regiments.[35] Die Bayern hatten vor der Übergabe die Stellung nach den starken Zerstörungen während der Herbstoffensive der Franzosen innerhalb von 3 Wochen wieder verteidigungsfähig gemacht. Für die ablösenden Kompanien des Inf. Reg. 111 waren die Hauptaufgaben für die kommenden Monate vorgezeichnet: Ausbau der Stellungen bei gleichzeitiger ständiger Gefechtsbereitschaft. Das waren nun auch im zweiten Kriegswinter die typischen Kennzeichen des Stellungskrieges. Die deutliche Zunahme der Artilleriebeschießungen auf beiden Seiten führte dazu, dass Stellungsbau im Herbst und Winter 1915/16 vor allem den Bau von Tunnels bedeutete, die auch vor größeren Geschossen Schutz boten. „Wie wichtig die Anlagen von Tunnels waren, zeigten uns sowohl der Debus- wie auch der Dithfurt-Tunnel.[36] Sie konnten selbst schwersten Kalibern standhalten, da sie 20 Meter unter der Erdoberfläche lagen. In der Mitte des 800 Meter langen Dithfurt-Tunnels lag ein Gleis für Kippwagen, mit denen der losgesprengte Kalk hinausbefördert wurde. Andererseits konnte Munition leicht nach vorne gefahren werden. Die Leute lagen zu beiden Seiten des Gleises auf gut zusammengefügten Brettern, die als Lager dienten. Ein Mann war ständig beschäftigt, Luft in den Tunnel zu pumpen. Trotzdem herrschte im Innern eine dumpfe, feuchte Atmosphäre, in der Läuse besonders gut gediehen.“ [37]

Karte 8: Winter-Stellung (detailliert)des Inf. Reg. 111 bei Ripont (Champagne) – Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O. Skizze 11b; S. 160; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

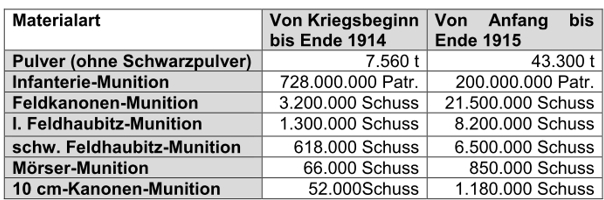

Sprengmaterial für den Tunnelbau, die Aufrüstung der Artillerie, der zunehmende Einsatz von Maschinengewehren, das waren nur ein paar Faktoren, die ab 1915 trotz der schon im Deutschen Reich immer sichtbarer werdenden Mangelwirtschaft zu einer gewaltigen Steigerung der Pulver- und Munitionsfertigung führten.[38]

Abb. 8: Überblick über die Pulver- und Munitionsfertigung von Kriegsbeginn bis Ende 1915 – Gesamtleistungen

Bis 4.1.1916 war es im Frontabschnitt des Inf. Reg. 111 relativ ruhig geblieben.

5.1.1916 Heftiger Artilleriebeschuss auf die beiden oben zitierten Tunnelabschnitte.

9.1.1916 Vorstoß des Inf. Reg. 111 zusammen mit dem Leichten Grenadier-Regiment 109 und dem Grenadier-Regiment 110 gegen die französischen Stellungen mit dem Ziel, die eigene Frontlinie zur besseren Verteidigung abzurunden. Das III. Bataillon des Inf. Reg. 111 unterstützte in vorderster Linie den Angriff. Der verlief erfolgreich, konnte man neben der Eroberung der benachbarten französischen Gräben auch die Gefangennahme von 358 franz. Soldaten vermelden.

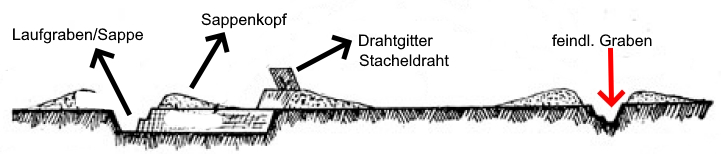

Abb. 9: Bataillons-Gefechtsstand im Prinz-Karl-Graben im Frontabschnitt Ripon

Unvermeidbar gab es jedoch auch auf deutscher Seite wieder Opfer. Heinrich Sickenberger war eines von ihnen. Sein Kriegskamerad aus der 9. Kompanie, Musketier Rensch, erinnerte sich an die letzten gemeinsamen Tage mit seinem „treuen Kameraden“ Heinrich Sickenberger: „De schneidisch Heiner (Heinrich Sickenberger) der 9./I.R. 111. Im Turko-Graben oberm Prinz–Karl–Graben lagen wir in Stellung. Die Gruppe von Uffz. Vogel, einem biederen Schwarzwälder, zu der der Heiner und ich zählten, hatten die Ehre, in die dem Feinde zunächstliegende Sappe[39] 2 einzuziehen. Die Nacht war nasskalt und die Leute des bayerischen Regiments, das wir im November abgelöst hatten, erklärten uns kurz: `Der Feind liegt hier sehr nahe. Drahtverhau ist nicht vorhanden, äußerste Vorsicht ist geboten´ und schon waren sie weg. Der Heiner und ich zogen am 7. Januar auf Posten. Brrr sieht die Sappe aus: Alles zusammengepulvert oder von der Nässe zusammengerutscht, kurz ein unangenehmer Aufenthalt.

`Na – paß auf, Kamerad,´ meinte der Heiner, `do müsse mir halt Ordnung schaffe. Gib acht, des wird schon gehn.´ Mit frischem Mut wird der Brigadeschlüssel (Beilpicke) und der große Spaten herangeholt, und der Heiner guckt und ich schanze. Es geht schön vorwärts, leise rieselt der Regen und die Kameraden werden vom Unteroffizier aus dem Unterstand im Kampfgraben zur Schanzarbeit beordert. Die Sappe wird erweitert und bald entsteht ein Sappenkopf fein mit gefüllten Sandsäcken ausgebaut, daß mancher in der Heimat weilende Architekt sich gewundert hätte. Nun aber noch Stacheldraht herbei, ehe die Nacht vergeht, muß vor der Sappe Drahtverhau liegen. Wir steigen aus dem Sappenkopf, der Heiner hat die

Schillerlocken, und eine um die andere wird in den weichen Boden eingedreht. Bald ist auch der Stacheldraht gespannt und der erste Schutz gegen feindliche Infanterieüberraschung besteht. Mit Zufriedenheit sieht es der Heiner und sagt: `Her Unteroffizier, morgen Nacht gehen wir an den Sappenzugang, und bis wir abgelöst werden, muß die Wichs geschmisse sei.` Doch es sollte anders kommen. Am Tage war der französische Sappenkopf nur mit einem Manne besetzt. Am andern Tag gegen 2.00 nachm. zieht der Heiner in die Sappe auf Posten. Der Sauters Mathees aber meldet, als er in den Unterstand zurückkommt: `Die Franzosen sind ziemlich frech drüwe, sie krakeele, man meent, sie hätte was vor.` Die Postenzeit von Heiner vergeht, und er kommt auch zurück. Seine Adlernase ringelt sich und er schmeckt und schwätzt ebbes von dicker Luft. Er hat immer einen guten Riecher gehabt der Heiner, doch es passiert nichts. Auch die Nacht geht rum und der Heiner und ich ziehen morgens um 6.00 miteinander auf Posten. Beim Aufziehen beschauen wir noch mit gefälligen Augen unsere Baukunst und freuen uns sichtlich darüber. Doch ach wie bald, ach wie bald, schwindet Schönheit und Gestalt. Gegen 7.00 vorm. faucht etwas über uns, hart hinter unserer Sappe spritzt der Dreck hoch. Wir ziehen die Köpfe ein und Heiner brummte: `So e Saubande, dös könnt grad noch reacht kemma.´ Da ratschbum, schon kommt wieder so ein Biest. Ich habe noch Zeit und frage: `Heiner, der Flachbahnseppel [40] schießt sich auf uns ein.“ Der Heiner will was erwidern, ein greller Blitz, ein Schlag, Schwefelgeruch und Fliegen von Sandsäcken. Ich werde zwei Meter weit weggeworfen, springe zu und erhasche mein Gewehr. Im Schwefeldunst springe ich in den Sappengang und rufe: `Heiner, komm es ist Zeit.´ Da sitzt schon die nächste Granate im Sappenkopf. Sandsäcke fliegen, Teile des Drahtverhaus und nun folgt Schlag auf Schlag. Im Pulverdampf sehe ich den Heiner nicht mehr. In der Annahme, daß er schon weggelaufen ist, springe ich durch den zusammengeschossenen Sappenzugang zum Unterstand. Der Heiner war nicht da. Also muß er verwundet sein. Richtig, ich komme vor und da liegt er, der Heiner, in seinem Blute. Sein Gesicht ist haßverzerrt und er verlangt, daß ich ihn aufrichte und sein Gewehr zurechtmache, wenn er schon sterben muß, so will er doch stehend und schießend sterben.

Ich ziehe den Heiner hinter mir nach. Er schreit in seinem Schmerz. Der Franzmann legt erneut Feuer auf die Sappe und nur mit Mühe und Not bringe ich den Heiner zurück zum Kampfgraben, wo wir ihn dann in einer Zeltbahn in den Prinz-Karl-Graben zum Sanitätsunterstand bringen. Wir gehen wieder nach vorn, denn unser harrt erneut die Wiederinstandsetzung der zusammengeschossenen Sappe. Als wir nach der Ablösung wieder ins Ruhequartier zogen, waren wir, gegen sonst, ruhig. Wir schwiegen, und in unserer Gruppe waren zwei Löcher von dem toten Heiner und einem schwerverwundeten Kameraden. Wir fühlten, wie die treuen Kameraden neben uns herzogen, wußten und fühlten es auch, daß sie weiter bei uns waren, doch in Wirklichkeit sahen wir die klaffenden Löcher. Besonders nahe ist uns in der Kompanie aber allen der Tod des braven Heiners gegangen, als einer der Bravsten und Besten, ein leuchtendes Vorbild deutscher Männlichkeit und deutschen Opfermutes.“ [41]

Abb. 10: Schema eines Laufgrabens (Sappe) im 1. Weltkrieg – Quelle: Der Nahkampf. Sammelheft der Vorschriften für den Stellungskrieg. S. 29; (bearb. d. Verf.)

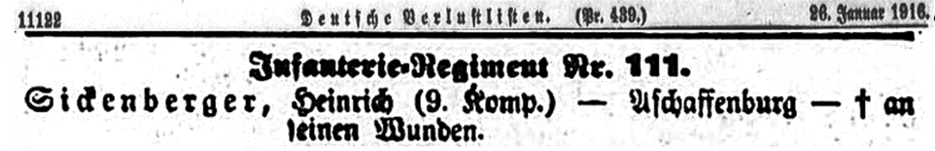

Sachlich und emotionslos, Buchhaltung mit Toten, Verwundeten, Vermissten und Davongekommenen, so lesen sich die Einträge in den Kriegsstammrollen. Sickenbergers Tod ist ein 3 ½ Zeilen knapper Vermerk vom 15.1.1916 in seiner Kriegsstammrolle, ausgefertigt von Otto Ludwig, Hauptmann, Kompanieführer: „Am 10.1.1916 in Stellung Ripont in folge Granatsplitterverletzung l.[inke] Seite u. Kopf schwer verwundet. Am 11.1.16 1000 vorm.[ittags] auf dem Hauptverbandsplatz in Fontain gestorben. Beerdigt Friedhof Fontain.“ [42] Auch in der Regimentschronik wurde Sickenbergers Tod erwähnt: „Der schwerverwundete Reservist Sickenberger starb am 11.1. im F.Laz. Fontaine.“[43]

bb. 11: Sickenberger, Heinrich – Auszug aus der deutschen Verlustliste vom 26.Januar 1916 (Ausschnitt; bearb. d. Verf.) – Quelle: http://des.genealogy.net

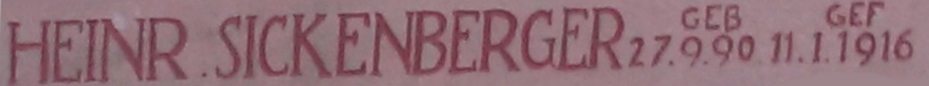

Auf dem Denkmal im Friedhof Aschaffenburg–Leider erinnert die folgende Inschrift an Heinrich Sickenberger:

Abb. 12: Weltkrieg-1-Denkmal in Aschaffenburg– Leider – Eintrag für Heinrich Sickenberger

Sein Regiment kämpfte bis zum Ende des 1. Weltkrieges an der Westfront in Frankreich. Nach dem Kriegsende am 11.11.1918 kehrte das Inf. Reg. 111, zersplittert in kleinere Verbände, im Zeitraum zwischen Mitte November und Mitte Dezember zurück an verschiedene Standorte in Baden-Württemberg.[44]

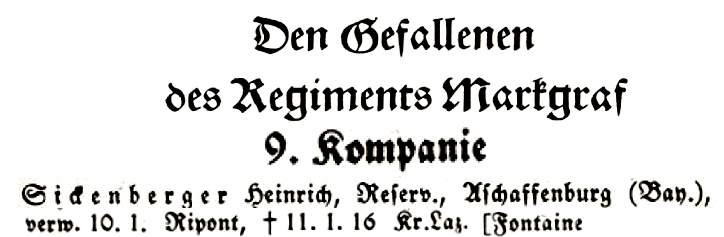

Anlässlich der Erstellung der Ehrentafel für die Regimentsgeschichte „Das Infanterie-Regiment Markgraf Ludwig Wilhelm (3. Badisches) Nr. 111 im Weltkriege 1914 – 1918“[45], erschienen 1936, erstellte deren Autor Th. Zahn eine Bilanz der Kriegsopfer des Infanterie-Regiments „Markgraf Ludwig Wilhelm“ (3. Badisches) Nr. 111:

- 89 Offiziere und Sanitätsoffiziere,

- 17 Offiziersstellvertreter,

- 3441 Unteroffiziere und Mannschaften

waren „gefallen oder ihren schweren Wunden und Krankheiten in Feld-, Kriegs- und Reservelazarette erlegen.“ [46]

Auch Heinrich Sickenberger fand in dieser Regiments-Ehrentafel eine nachträgliche Würdigung.[47]

Abb. 13: Sickenberger, Heinrich – Eintrag in die Ehrentafel des Inf. Reg. 111 – Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 474 ff.; (Fotomontage d. Verf.)

Anhang:

Abbildungen:

Abb. 1: Weltkrieg-1-Denkmal Friedhof Aschaffenburg-Leider – Foto: Peter Grasmann

Abb. 2: Sickenberger, Heinrich – 27.9.1892: Eintrag in das Taufregister der Muttergottespfarrkirche Aschaffenburg (Taufen 1878–1940) Quelle: Pfarrmatrikel Aschaffenburg-Unsere Liebe Frau (Innenstadt); Taufen – Sonstiges, inkl. Register; 1. Januar 1876 bis 31. Dezember 1940 – Link: https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/wuerzburg/aschaffenburg-unsere-liebe-frau-innenstadt/00315/?pg=115

Abb. 3: Das Infanterie-Regiment Nr. 111 innerhalb der Armee des deutschen Kaiserreiches – nach: Das Infanterie-Regiment Markgraf Ludwig Wilhelm (3. Badisches) Nr. 111 im Weltkrieg 1914-1918. S. 11 und Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bearbeitet im Reichsarchiv. Die militärischen Operationen zu Lande. Bd. 1. Berlin 1925. S. 680

Abb. 4: Sickenberger, Heinrich – Krankengeschichte Herbst/Winter 1915/16 (Auszug Kriegsstammrolle) – Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe. Kriegsstammrollen 1. Weltkrieg. Infanterie-Regiment 111. 456 C. Bd. 856. Lfd.-Nr.: 227-Bild [186] – Link: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-762769-186

Abb. 5: Sickenberger, Heinrich – Abordnungen ab November 1914 (Auszug Kriegsstammrolle; bearb. d. Verf.) – Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe. Kriegsstammrollen 1. Weltkrieg. Infanterie-Regiment 111. 456 C. Bd. 856. Lfd.-Nr.: 227-Bild [186] – Link: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-762769-186

Abb. 6: Frühjahr 1915 – Kampfgelände Lorettohöhe–Ablain–Carency–Souchez (v. l. n. r.) – Quelle: Großer Bilderatlas des Weltkrieges. Bd. 2. München 1916. S. 45 – Link: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000AB0D00020000

Abb. 7: Frühjahr 1915 – Teil der Hauptstraße von Souchez – – Quelle: Großer Bilderatlas des Weltkrieges. Bd. 2. München 1916. S. 48 – Link: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000AB0D00020000

Abb. 8: Überblick über die Pulver- und Munitionsfertigung von Kriegsbeginn bis Ende 1915 – Gesamtleistungen – Quelle: Der Weltkrieg 1914 – 1918. Bd. 9. A. a. O., Anlage 5

Abb. 9: Bataillons-Gefechtsstand im Prinz-Karl-Graben im Frontabschnitt Ripon – Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 336 a

Abb. 10: Schema eines Laufgrabens (Sappe) im 1. Weltkrieg – Quelle: Der Nahkampf. Sammelheft der Vorschriften für den Stellungskrieg. S. 29; (bearb. d. Verf.)

Abb. 11: Sickenberger, Heinrich – Auszug aus der deutschen Verlustliste vom 26.Januar 1916 (Ausschnitt; bearb. d. Verf.) – Quelle: http://des.genealogy.net

Abb. 12: Weltkrieg-1-Denkmal in Aschaffenburg– Leider – Eintrag für Heinrich Sickenberger – Foto (Ausschnitt; bearb. d. Verf.): P. Grasmann

Abb. 13: Sickenberger, Heinrich – Eintrag in die Ehrentafel des Inf. Reg. 111 – Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 474 ff.; (Fotomontage d. Verf.)

Karten:

Karte 1 : Das Inf. Reg. 111 in der Schlacht von Mülhausen am 9.8.1914 – Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S.15; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Karte 2: Schlacht bei Hochwalsch am 20./21.8.1914 – Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 22; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Karte 3: Das XIV. Armeekorps vor Toul – 17.–25.9.1914 – Quelle: Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 5. Karte 3; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Karte 4: Alliierte Frühjahrsoffensive 1915 zwischen Arras und La Bassée – Quelle: Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914–15. 3. Bd. Stuttgart-Berlin-Leipzig-Wien. Ohne Jgg., S. 12; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Karte 5: Stellung des Inf. Reg. 111 im Frühjahr 1915 bei Souchez – Quelle: Schlachten des Weltkrieges. Bd. 17. Loretto. In Einzeldarstellungen erarbeitet und herausgegeben im Auftrag des Reichsarchivs. Oldenburg i. O./Berlin 1929. Skizze 4; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Karte 6: Das Inf. Reg. 111 östlich vor Reims vom 16 6. bis 15.11.1915 – Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., Skizze 10; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Karte 7: Winterstellung des Inf. Reg. 111 in der Champagne zwischen Tahure und Ripont – Quelle: Baer, C. H. (Hrsg.): Der Völkerkrieg. Eine Chronik der Ereignisse seit dem 1. Juli 1914. Bd. 10. Stuttgart – Wien. 1918. A. a. O., S. 147; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Karte 8: Winter-Stellung des Inf. Reg. 111 bei Ripont (Champagne) – Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., Skizze 11b; S. 160; (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Literatur:

Adreß-Buch der Stadt Aschaffenburg. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Kgl. Bayer. Stadt Aschaffenburg – einschließlich Damm und Leider. Aschaffenburg 1904. Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg, Präsenzbibliothek

Baer, C. H. (Hrsg.): Der Völkerkrieg. Eine Chronik der Ereignisse seit dem 1. Juli 1914. Bd. 10. Stuttgart – Wien. 1918. – Link: https://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC07079158/1/

Das Infanterie-Regiment „Markgraf Ludwig Wilhelm“ (3. Badisches) Nr. 111 im Weltkriege 1914–1918. Bearb. von Th. Zahn. Wiesbaden 1936 – Link: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:24-digibib-bsz4762822846

Der Nahkampf. Sammelheft der Vorschriften für den Stellungskrieg. III. Teil. Hrsg.: K. u. k. Armeeoberkommando. 1917. – Link: https://heeresgeschichten.at/infanterie/nahkampf/nahkampf.pdf

Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. 5. Bearbeitet im Reichsarchiv. Die militärischen Operationen zu Lande. Der Herbst-Feldzug 1914. 1. Im Westen bis zum Stellungskrieg, im Osten bis zum Rückzug. Berlin 1929 – Link: http://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC01859873/1/

Großer Bilderatlas des Weltkrieges. Bd. 2. München 1916. Link: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000AB0D00020000

Kaup, Wilh.; Kaup, Wolfg.; Hapke, K.: Leben in Leider. Portrait eines Stadtteils. II. Textband. Aschaffenburger Studien im Auftrag der Stadt Aschaffenburg. Stadt- und Stiftsarchiv. Band 11. Aschaffenburg 1995

Schlachten des Weltkrieges. Bd. 17. Loretto. In Einzeldarstellungen erarbeitet und herausgegeben im Auftrag des Reichsarchivs. Oldenburg i. O./Berlin 1929 – Link: https://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC00634184/1/LOG_0003/

Digitale Ressourcen:

WIKIPEDIA – Die freie Enzyklopädie: Lorettoschlacht: https://de.wikipedia.org/wiki/Lorettoschlacht

Taufregister der Muttergottespfarrkirche Aschaffenburg (Taufen 1878–1940) – Link:

Generallandesarchiv Karlsruhe. Kriegsstammrollen 1. Weltkrieg. Infanterie-Regiment 111. 456 C. Bd. 856. Lfd.-Nr.: 227-Bild [186] – Link: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-762769-186

GenWiki – das Genealogie-Wiki – URL: https://wiki.genealogy.net/Hauptseite

Anmerkungen:

[1] Siehe Abb. 2! Bestätigt wird die Adressangabe durch einen gleichlautenden Eintrag im Adressbuch der Stadt Aschaffenburg für 1904. S. 39

[2] Leben in Leider – Textbd. – Aschaffenburger Studien im Auftrag der Stadt Aschaffenburg-Stadt-u. Stiftsarchiv Aschaffenburg. Aschaffenburg 1995. S. 117

[3] Quelle: Taufregister der Muttergottespfarrkirche Aschaffenburg (Taufen 1878–1940) – Link: https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/wuerzburg/aschaffenburg-unsere-liebe-frau-innenstadt/00315/?pg=115

[4] Quellen: Generallandesarchiv Karlsruhe. Kriegsstammrollen 1. Weltkrieg. Infanterie-Regiment 111. 456 C. Bd. 856. Lfd.-Nr.: 227-Bild [186] – Link: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-762769-186

[5] Das Infanterie-Regiment Markgraf Ludwig Wilhelm (3. Badisches) Nr. 111 im Weltkriege 1914–1918. Bearb. von Th. Zahn. Wiesbaden 1936. S. 9 – künftiger Zitatnachweis: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. n

[6] Siehe Karte 1!

[7] Siehe Karte 2!

[8] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 30.

[9] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 31.

[10] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 48.

[11] Siehe Karte 3!

[12] Siehe Abb. 4! Auszug aus Kriegsstammrolle Sickenberger, Heinrich. Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe. Kriegsstammrollen 1. Weltkrieg. Infanterie-Regiment 111. 456 C. Bd. 856. Lfd.-Nr.: 227-Bild [186] – Link: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-762769-186

[13] Gemeint war damit das Inf. Reg. 111. Anm. d. Verf.

[14] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O. S. 55

[15] Siehe Abb. 4 und 5! Auszug aus Kriegsstammrolle Sickenberger, Heinrich. Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe. Kriegsstammrollen 1. Weltkrieg. Infanterie-Regiment 111. 456 C. Bd. 856. Lfd.-Nr.: 227-Bild [186] – Link: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-762769-186

[16] Siehe dazu Karte 5!

[17] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 110 f.

[18] Siehe Karte 4!

[19] Benannt nach der nordwestlich von Souchez gelegenen Loretto-Höhe, die wegen ihrer besonderen Aussichtslage einen extrem hohen strategischen Wert für alle Kriegsparteien hatte.

[20] Siehe dazu auch: Wikipedia: Lorettoschlacht. Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Lorettoschlacht

[21] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 115.

[22] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O. S., 117.

[23] Siehe Karte 5!

[24] Meistens Soldaten von Pioniereinheiten, die unterirdische Stollen unter die gegnerischen Kampfgräben trieben, um diese dann mit Minen oder/und Sprengstoff zu zerstören. In der Literatur findet sich gleichbedeutend der Begriff der „Mineure“. Teilweise wird auch unterschieden: Sap(p)eure = Erbauer oberirdischer Gräben; Mineure = Erbauer unterirdischer Stollengänge. Anm. d. Verf.

[25] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 122.

[26] Gemeint ist die Loretto-Kapelle („Notre-Dame“) auf der gleichnamigen Höhe. Anm. d. Verf.

[27] Schlachten des Weltkrieges. Bd. 17. Loretto. A. a. O., S. 150 ff.

[28] Siehe dazu Abb. 6 und 7!

[29] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 141

[30] Schlachten des Weltkrieges. Bd. 17. Loretto. A. a. O., S. 216

[31] Siehe Karte 6!

[32] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 142

[33] Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe. Kriegsstammrollen 1. Weltkrieg. Infanterie-Regiment 111. 456 C. Bd. 856. Lfd. Nr.: 227

[34] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 146

[35] Siehe Karte 7!

[36] Siehe Karte 8!

[37] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O. S. 161

[38] Siehe Abb. 8!

[39] Sappe: Oberirdischer Lauf- oder Schützengraben. Gegenteil zur Mine: unterirdischer Laufgraben. Anm. d. Verf.

[40] Soldatische Bezeichnung für Geschosse der leichten Artillerie mit einer flacheren Flugbahn. Anm. d. Verf.

[41] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 168 f.

[42] Quelle: Generallandesarchiv Karlsruhe. Kriegsstammrollen 1. Weltkrieg. Infanterie-Regiment 111. 456 C. Bd. 856 Laufende Nr.: 227

[43] F.Laz. = Feldlazarett. Quelle: Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 167

[44] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 467 ff.

[45] So der amtliche Titel der Regimentsgeschichte. Anm. d. Verf.

[46] Das Infanterie-Regiment 111. A. a. O., S. 476. Die Zahl der Unteroffiziere und Mannschaften lautete in der Druckversion „3459“ und wurde später handschriftlich auf die angegebene Zahl „3441“ berichtigt. Anm. d. Verf.

[47] Siehe Abb. 13!