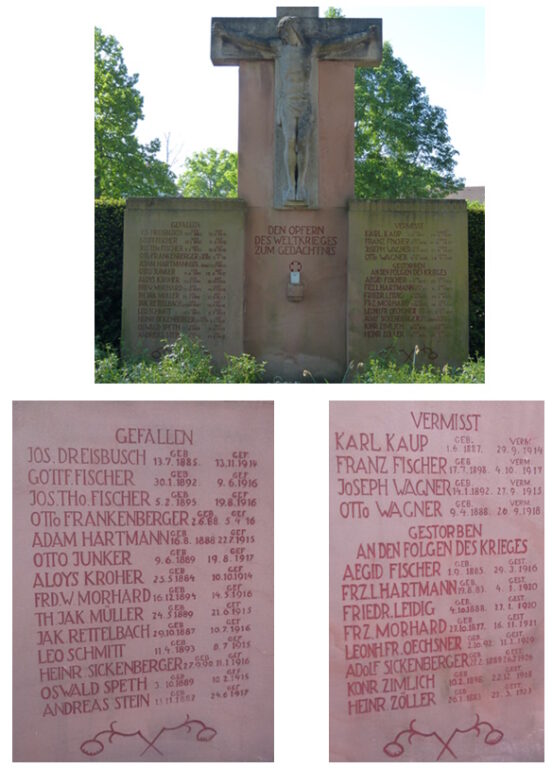

Weltkrieg-1-Denkmal Friedhof Aschaffenburg-Leider

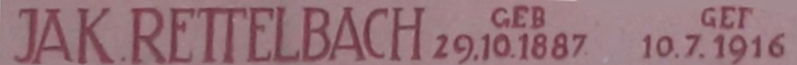

Jakob Rettelbach (29.10.1887–10.7.1916) – Reserve-Infanterie-Regiment 246

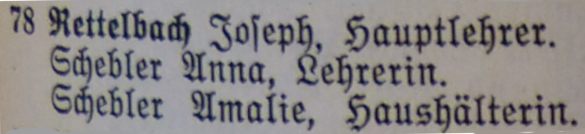

Jakob Rettelbach wurde am 29.10.1887 in Schneeberg, Amt Miltenberg, als Sohn des Lehrers Joseph Rettelbach und seiner Frau Theresia, geb. Morhard, geboren. Zwischen dem Zeitpunkt von Jakobs Geburt und März 1908[i] muss die Familie dann nach Leider in das Anwesen Nr. 78 [ii] umgezogen sein. Anlass dazu war wohl die Ernennung von Joseph Rettelbach zum Leiter der Volksschule Leider, die er von 1901 bis 1918 verantwortlich führte.

Abb. 2: Adressbuchauszug Aschaffenburg-Leider 1914 für Joseph Rettelbach

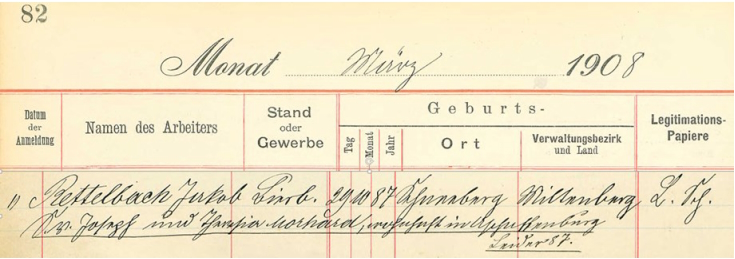

Im März 1908 erfolgte die Eintragung von Jakob Rettelbach ins Gesinderegister der Stadt Speyer.[iii]

Abb. 3 : Rettelbach Jakob – Eintragung in das Gesinderegister der Stadt Speyer von 1875

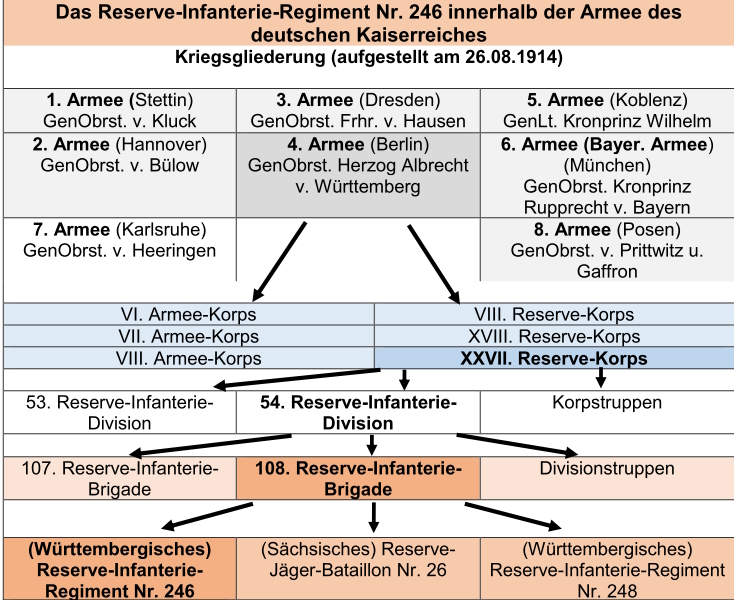

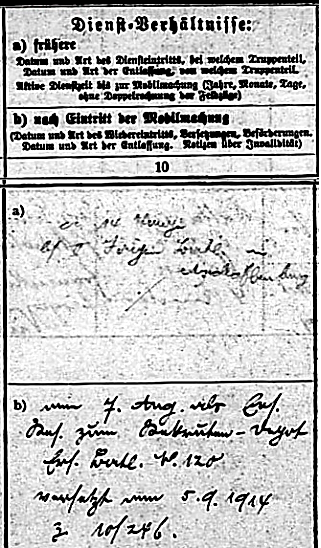

Demnach hat Jakob Rettelbach nach dem Schulbesuch eine Lehre als Bierbrauer absolviert und verzog 1908 nach Speyer. Wie aus einem handschriftlichen Vermerk in u. g. Kriegsstammrolle zu entnehmen ist, muss Rettelbach zwischen 1908 und 1914 seine Wehrpflicht in Aschaffenburg beim 2. Kgl. bayer. Jäger-Bataillon erfüllt haben und nach deren Abschluss der Ersatzreserve zugewiesen worden sein. In diesen letztgenannten Lebensabschnitt fiel dann – so die Aktenlage – auch sein beruflicher Aufstieg zum Braumeister und ein Umzug nach Herrenalb. Rettelbachs Kriegsstammrolle bei der 10. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 246 führte ihn 1914 nämlich als „ledig, katholisch, Braumeister, wohnhaft in Herrenalb, Oberamt Neuenbürg“.[iv]

Abb. 4: Das Württembergisches Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246 innerhalb der Armee des deutschen Kaiserreiches

Anfang August 1914 „hatten die 218 aktiven Infanterie-Regimenter beim Ausrücken je ein Ersatzbataillon zu 4 Kompanien nebst 2 Rekruten-Depots. […] Dazu kamen die Ersatzbataillone der 113 Reserve- und 75 Landwehr-Infanterie-Regimenter.“ [v] Rettelbachs Kriegsstammrolle bei der 10. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246 belegt, dass er nach der Mobilmachung „am 7. August 1914 als Ersatz-Reservist zum Rekruten-Depot des Infanterie-Ersatz-Bataillons 120“ [vi] eingezogen wurde.

Abb. 5: Rettelbach Jakob – Dienstverhältnisse zu Kriegsbeginn 1914 – Kriegsstammrolle 10. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246-Bd. 5-Lfd. Nr. 162 (Ausschnitt)

Am 5.9.1914 – nach Abschluss seiner „Auffrischungsausbildung“ – wurde Rettelbach zur 10. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiments 246 versetzt.[vii] An diesem Tag begannen auf dem Truppenübungsplatz in Münsingen die württembergischen Einheiten der 54. Res.Inf.Div. ihre Zusammenarbeit[viii] in Form einer koordinierten Ausbildung. „Leute im Alter von 17 bis 45 Jahren, Väter und Söhne, Männer der Wissenschaft und Technik, Kaufleute, Arbeiter, Bauern und Schüler hatten sich in diesem neuen Verband zusammengefunden, alle beseelt von dem Willen, möglichst bald brauchbare Feldsoldaten zu werden und dem bedrängten Vaterlande zu helfen, ein Retter zu sein aus seiner Not. […] Nach einem von der Division und dem Regiment verfaßten, bis ins einzelne gehenden Ausbildungsplan, der den Umständen entsprechend nur das rein Kriegsmäßige zum Gegenstand hatte, wurden die Übungen in der Gruppe, im Zug und in der Kompagnie durchgeführt. Eine ungeheure Aufgabe für alle Dienstgrade, die, abgesehen von den jungen Offiziersstellvertretern (Reserveoffizier-Aspiranten), großenteils seit Jahren nicht mehr geübt, keine Gelegenheit hatten, die neuen Vorschriften des Exerzierreglements kennen zu lernen und mit kriegsstarken Verbänden umzugehen.“[ix] Am 12. Oktober 1914 erhielt das Regiment seinen Abmarschbefehl. Nach dreitägiger Bahnfahrt erfolgte am Morgen des 15. Oktober im wallonischen Leuze die Ausladung des Regiments.

„Beim Ausladen war schon ferner Kanonendonner zu hören. Was war das für ein Gefühl, als auf Befehl die Gewehre geladen werden mußten. Nun kam also der Ernst. Mit Pfeifen und Trommeln Abmarsch von den Ausladestationen. Angeblich sollten englische Kavalleriepatrouillen die Ausladung beobachtet haben. Kaum marschierten wir auf der Landstraße, da lag mitten auf der Fahrbahn als erstes Zeichen des Krieges ein toter Gaul. Und die flandrische Landschaft mit ihren Pappelreihen, Hecken, Weiden und Tabaksfeldern in unheimlichem Frieden. Ein unbegreiflicher Gegensatz!“[x]

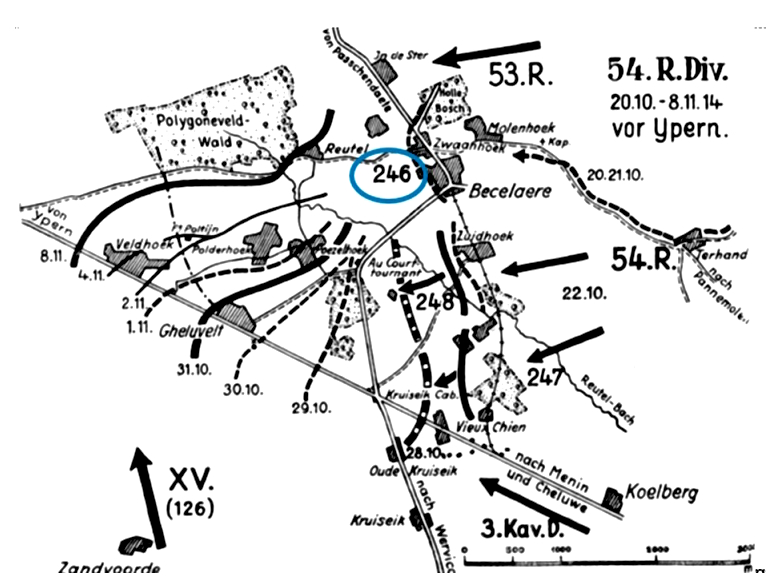

Karte 1: Einsatzgebiet des Res.Inf.Reg. 246 vom 20.10.–8.11.14 im Raum Ypern

19.10.14 Erster Feindkontakt in der Ortschaft Morseele – Vorrücken gegen heftigen Widerstand auf Becelaere – erste Kriegsopfer

20.–8.11.14 Gefechte Becelaere–Reutel–Polygonwald: „Vormarsch geht über Dadizeele, Terhand, Becelaere, auf Gheluvelt und nach Wegnahme auf Ypern. Die Linie Poperinghe-Dickebusch muß erreicht werden. Befehlsausgabe abends um sechs Uhr im Rathaus von Ypern“[xi] lautete der Tagesbefehl des Generalkommandeurs von Carlowitz an die untergeordneten Divisions- und Regimentskommandeure am 20.10.14. Der Regimentschronist vermerkte 1931 dazu weiter: „Ein stolzes und reiches Programm für einen Tag. Leider konnte es nicht durchgeführt werden. Heute wissen wir, daß dieser Befehl die Lage gänzlich verkannte.“[xii] Gut ausgebildete und in langen Kolonialkämpfen erfahrene englische Soldaten, dazu eine wirkungsvolle Artillerie machte den deutschen Verbänden den Vormarsch schwer, täglich stiegen die Verlustzahlen. Die Kirche von Becelaere wurde zum zentralen Verbandsplatz des Res.Inf.Reg. 246. und des sächsischen Inf.Reg. 245. Oberstabsarzt Dr. Gärtner berichtete über die Situation dort: „Mein Verbandstisch war bei der Kanzel aufgestellt und schon hatte die schwere Arbeit begonnen. Draußen tobte der Kampf. […] In die Kirche herein strömten die Bahren mit den Schwerverwundeten und die Scharen der Leichtverletzten. Wir alle verbanden unausgesetzt. Die brennenden Kirchenlichter auf hohen Leuchtern warfen ihr flackerndes Licht über unsere Arbeiten. Dazu der Blutgeruch, das Jammern und Stöhnen der Verwundeten, das Heulen der Geschosse, das Ächzen der Sterbenden. [..] Den Nächsten heran! Der namenlose Tote wurde hinweggeschleift und die Arbeit ging weiter ohne Aufhören. Immer zunehmend, übermenschlich werdend. […] Die Toten mußten unter Lebensgefahr der Träger vor die Kirche geschleppt werden, die andauernd unter schwerstem Artillerie- und Infanteriefeuer lag.“[xiii] Hoch war der Preis, den alleine das Res.Inf.Reg. 246 für den Vormarsch auf die Linie Reutel–Landstraße Gheluvelt–Ypern zahlen musste: „17 Offiziere,18 Offizier-Stellvertreter, 1800 Mann, also etwa siebzig Prozent der Gefechtsstärke blieben auf dem Schlachtfeld.“[xiv] Der Gegenwert: ein Geländegewinn von einer Breite zwischen ca. einem Kilometer (Nordrand) und ca. drei Kilometern am Südrand dieses Frontabschnittes.[xv]

Abb. 6: November 1914 – Eines der ersten Kriegsgräber des Res.Inf.Reg. 246 in Zwaanhoek, Flandern

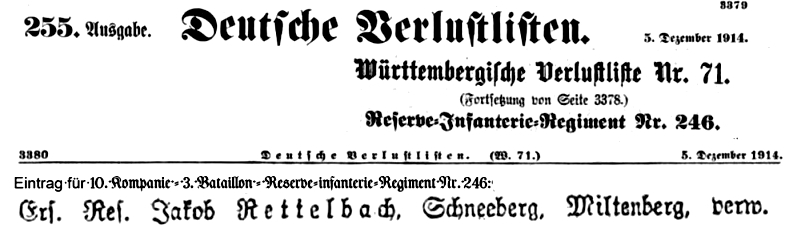

Ein Verwundeter der Gefechte um den Polygonwald bei Reutel war am 29.10. auch Jakob Rettelbach. Das meldete auch die 255. Ausgabe der Deutschen Verlustliste vom 5. Dezember 1914.[xvi] In seiner Kriegsstammrolle sind jedoch keine näheren Angaben über die Art der Verwundung zu finden. Was folgte, waren für Rettelbach 6 Wochen Lazarett-Aufenthalt und ab 14.12.14 die Überstellung an die 2. Genesungskompanie im Ersatz-Bataillon des Reserve-Infanterie-Regiments 119.

Abb. 7: Meldung der Verwundung von Jakob Rettelbach – Dt. Verlustliste. 255. Ausgabe vom 5.12.1914

Am 6.2.1915 kehrte Rettelbach wieder zu seinem Res.Inf.Reg. 246 zurück, jetzt allerdings in die 4. Kompanie. Die war nach den Novemberkämpfen um Becelaere, Reutel und den Polygonwald wie fast die gesamte Westfront vom Bewegungskrieg zum Stellungskrieg übergegangen.

Abb. 8: Winter 1914/15 – Stellung des Res.Inf.Reg. 246 im Polygonwald, mittlerer Abschnitt

Gerade in Flandern zeigte sich die Form des Grabenkrieges von seiner härtesten Seite: „Nach einer kurzen Periode scharfen Frostes in der ersten Hälfte des November setzte die lange Regenzeit ein, die in Flandern den Winter vertritt. Eine besondere Tücke war das windige Seeklima. Dazwischen durch gab es immer wieder einzelne schöne und milde Tage. Aber im großen Ganzen war der Winter doch nur ein ewig dünkender endloser Regen. Das Wasser offenbarte sich als ein neuer Feind von ungeahnter Wirkung, der gleichmäßig beide Gegner heimsuchte. Es rieselte vom Grau des Himmels hernieder, es quoll aus den Grabenwänden hervor, es drückte langsam und unwiderstehlich aus dem Grunde der Gräben hervor. Die Erde drückte seitwärts gegen den Grabenraum, neigte sich schräg über, bröckelte ab und stürzte mit dumpfem Laut in den Graben. Die Erde heftete sich an die Füße des Mannes, hemmte seinen Schritt, schien seine Stiefel halten zu wollen und überzog als schmierige und durchfeuchtende Kruste seinen Mantel und die Kleider. Erde setzte sich als feuchte Sandkörner in die Schloßteile des Gewehres, knisterte zwischen den Zähnen des Mannes, wenn er aß und machte ihm das Leben zuwider.“[xvii] Wie an vielen anderen Frontabschnitten wurden auch die Einheiten des Res.Inf.Reg. 246 in drei Gruppen eingeteilt, die sich – wenn es die aktuelle Gefechtssituation zuließ – in ihrem Arbeitsrhythmus in regelmäßigem Turnus abwechselten:

- vorderste Linie: Feindaufklärung und ständige Gefechtsbereitschaft;

- mittlere Stellung: Ausbau der Laufgräben, Materialbeschaffung aus den rückwärtigen Ruhe- bzw. Reservestellungen

- Ruhe- bzw. Reservestellung: Wiederherstellung der Gefechtsbereitschaft für Mensch und Material; Waffenausbildung.

Neben der Ausbildung insbesondere an Granatwerfern kam ab Mitte Februar im Frontabschnitt Ypern auch die Ausbildung an der neuen Waffenart „Gas“ dazu.

Zur gleichen Zeit stimmten die französischen und englischen Oberbefehlshaber ihr weiteres Vorgehen an der Westfront untereinander ab. An zwei Abschnitten sollte ab Ende April[xviii] der Vorstoß gegen die Deutschen erfolgen: in den Regionen Flandern und Artois (Ypern/Arras) und in der Champagne (Reims/Verdun).

Mit Schreiben vom 1. April 1915 teilte der engl. Generalfeldmarschall French dem franz. General Joffre seine Planungen für die kommenden Wochen für den Frontabschnitt gegenüber den deutschen Truppen nordöstlich von Ypern mit:

„Mein lieber General,

in Beantwortung Ihres Schreibens vom 24. März und mit Bezug auf unser letztes Gespräch, habe ich die Ehre Ihnen mitzuteilen, dass ich Befehle für eine vorzeitige Ausweitung meiner Frontlinie nach Norden bis einschließlich der Straße Ypern-Poelkapelle erlassen habe. Ich bin jetzt in Korrespondenz mit General Foch bezüglich der Details zum Aufbau Ihres IX. und XX. Korps bis zu dieser Straße, und ich habe allen Grund zu glauben, dass diese Aufstellung am oder vor dem 20. April abgeschlossen sein wird.

Ich bereite mich auch auf bestimmte kleinere Operationen vor mit dem Ziel der Belästigung und Täuschung des Feindes und ich hoffe, in der Lage zu sein, mit Ihnen in Ihrer Offensive Ende April mit meiner gesamten ersten Armee kooperieren zu können, die bis dahin eine Stärke von 8 Divisionen haben wird.

Die oben genannten Vereinbarungen wurden getroffen in der Annahme, dass die beiden zusätzlichen Territorial-Force-Divisionen in der dritten Woche dieses Monats aus England kommen.

Mit freundlichen Grüßen

J. FRENCH.“[ixx]

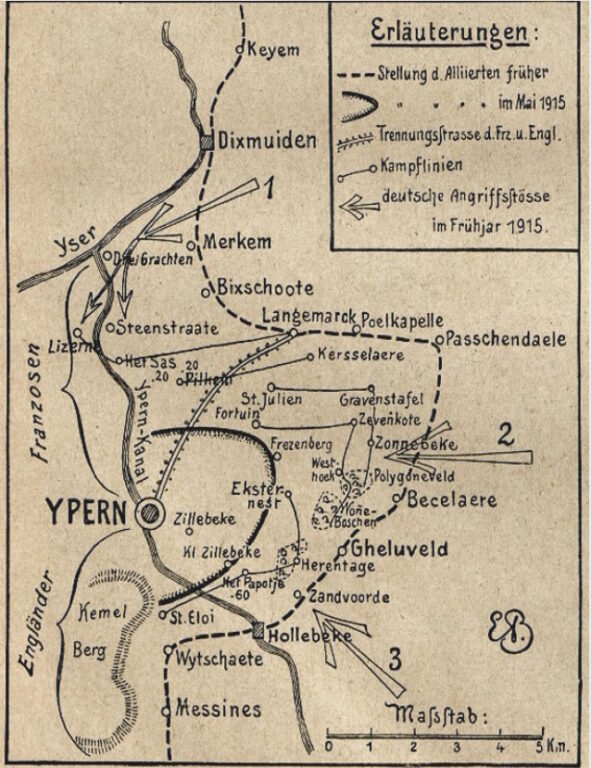

Die Absicht der alliierten Planungen waren eindeutig: Die 6. Armee des deutschen Heeres sollte durch den Vormarsch der verstärkten britischen Truppen aus der dem Höhenzug des Kemmel westlichen vorgelagerten Ebene in Richtung Verbindungsstraße Ypern-Langemarck/Poelkapelle und einer gleichzeitigen Zangenbewegung durch die französischen Einheiten in der Mitte des im Herbst 1914 verlorengegangenen Ypernbogens eingeschlossen werden.[xx] Damit waren die Grundvoraussetzungen für die 2. Flandernschlacht gegeben.

Karte 2: Frontsituation in Flandern im Frühjahr 1915

22.4.–25.5.15 Zweite Flandernschlacht

Die Planungen von French und Joffre wurden jedoch gleich zu Beginn der Frühjahrsoffensive durch den ersten Gaseinsatz, der durch das XXIII. und XXVI. Reserve-Korps am 22. April 1915 am flandrischen Teil der Westfront erfolgte, empfindlich gestört. Ca. 1500 Tote und mehrere Tausend Verwundete wurden Opfer der neuen Waffe Chlorgas. Teile des Res.Inf.Reg. 246 waren an den sich anschließenden Verfolgungsaktionen gegen sich zurückziehende Franzosen und Kanadier beteiligt. Innerhalb von wenigen Tagen konnten die Deutschen den Frontbogen nordöstlich von Ypern bei Poelkapelle um 3 bis 4 Kilometer eindrücken.[xxi]

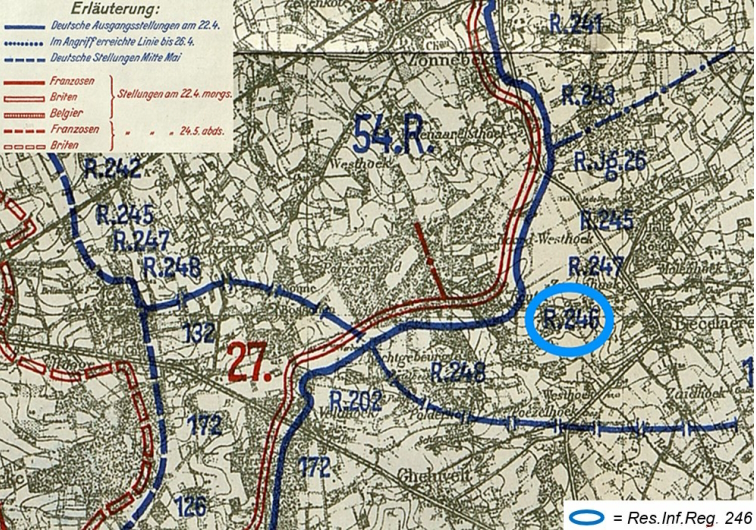

Karte 3: Frontlinie nordöstlich Ypern zwischen 22. April und Mitte Mai 1915

Damit hatte eine neue Offensivphase ihren Anfang genommen, die von beiden Seiten in immer größerem Umfang mit industriell hergestellten Massenvernichtungswaffen geführt wurde. Gas, Artillerie mit immer weiter reichenden, großkalibrigen Granaten, Sprengstoff und Maschinengewehre ersetzten zunehmend den Kampf Mann gegen Mann, Waffengattungen wie die Kavallerie verloren zunehmend ihr Bedeutung in der Kriegsführung.

Rettelbach blieb mit einem Teil des Regiments von Anfang Mai bis Ende des Monats als Reserve in seinen Stellungen im Polygonwald.

Insgesamt jedoch verlor das Res.Inf.Reg. 246 beim Vormarsch von den Stellungen am 4. Mai bis zu denen vom 24. Mai 1914 28 Offiziere und 1900 Mannschaften. Die Karte[xxii] macht es deutlich: Diese Verlustzahlen waren der Blutzoll, der für den Gewinn eines etwa 2 Kilometer breiten Geländestreifens östlich von Ypern gezahlt werden musste.

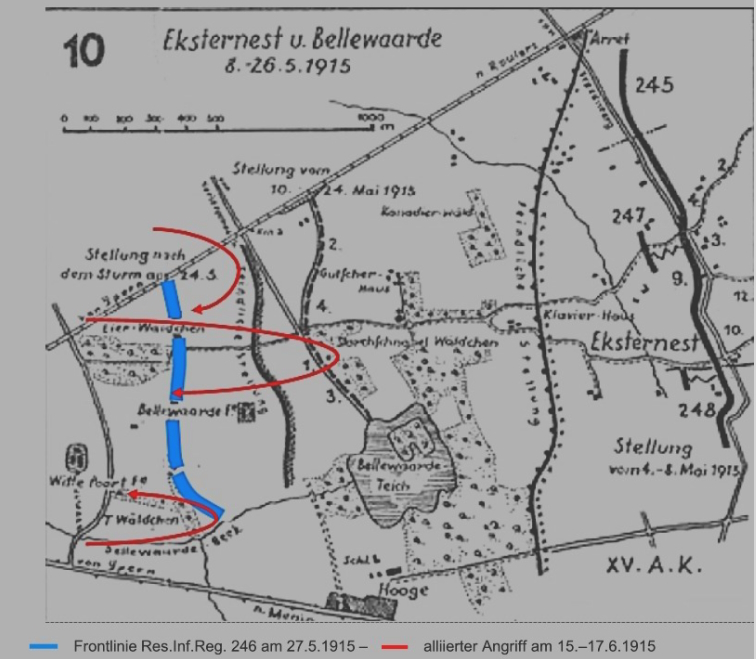

27./28.5.15 Ablösung des Res.Inf.Reg 246 an der neuen Frontlinie bei Bellewaarde Ferme, einem auf 44 Metern Höhe gelegenen Plateau, eben wegen dieser Höhenlage von größter strategischer Bedeutung und deshalb in den Folgemonaten hart umkämpft.[xxiii]

28.5.–13.6.15 Ausbau der Stellung Bellewaarde Ferme – ständige Abwehrscharmützel gegen alliierte Vorstöße

14.6.15 Meldung von größeren Angriffsvorbereitungen durch deutsche Luftaufklärung

15.–17.6.15 Schwerer alliierter Angriff auf die Stellung Bellewaarde Ferme, die mit großen Verlusten abgewiesen werden konnten: „Die Verluste des Regiments betrugen 19 Offiziere, 17 Portepee-Unteroffiziere , 42 Unteroffiziere und 662 Mann.“[xxiv]

Über die Ursachen dieser militärischen wie menschlichen Katastrophe schrieb der Regimentschronist später: „Es ist aber schlechthin unmöglich, vom 16. Juni 1915 zu sprechen, ohne die Frage aufzuwerfen, wie es kam zu dieser Katastrophe. Man hatte unwillkürlich den Eindruck, als habe man deutscherseits die drei betroffenen Kompagnien der vorderen Linie hilflos zusammenschießen lassen, ohne etwas für sie zu tun. Leider war das richtig in dem Sinne, als unsere Artillerie während langer Morgenstunden sich so gut wie gar nicht rührte. Befragte man später einen Mitkämpfer des 16. Juni, so brach er augenblicklich in die leidenschaftlichen Anklagen gegen die Artillerie aus, wie schmählich sie die Truppe im Stich gelassen.“[xxv]

Karte 4 : Mai/ Juni 1915 – Stellung an der Bellewaarde-Ferme

18.6.–21.7.15 Reparatur bzw. Sicherung der Stellung Bellewaarde-Ferme – Abwehr begrenzter alliierter Attacken

22.7.–8.8.15 Reservestellung in Ardoye

9.–18.8.15 Alarmbereitschaft in Gheluvelt und Koelberg

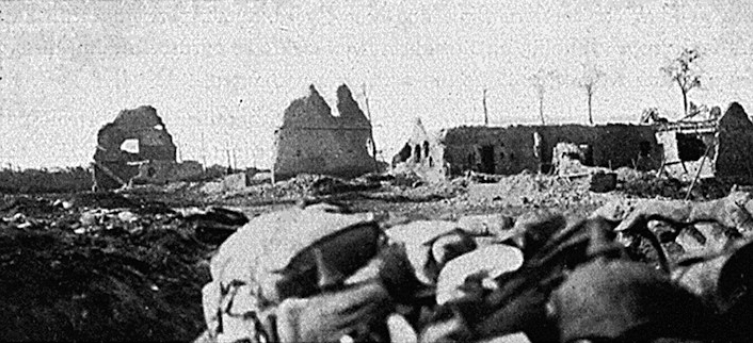

Abb. 9: Sommer 1915 – Bellewaarde-Ferme (Ausschnitt)

19.8.–12.9.15 Zuweisung des Regiments zur 4. Ersatz-Division und Verlegung nach Woumen[xxvi]: „Zwischen Yser-Kanal und unserer Stellung war eine Breite von 800 bis1800 m. Felder und Wiesen waren in Schlamm und Morast verwandelt, knietief stand das Wasser. In halber Höhe ragten überall Häuserreste zwischen Schilf und Weiden hervor. Alles war belebt von einer unzähligen Vogelwelt: Kiebitze, Reiher, Möwen und Wildenten.“[xxvii] – keine nennenswerten Kriegshandlungen

13.–16.9.15 Rückverlegung nach Ardoye

17.9.15 Rückkehr in die Stellungen an der Bellewaarde-Ferme

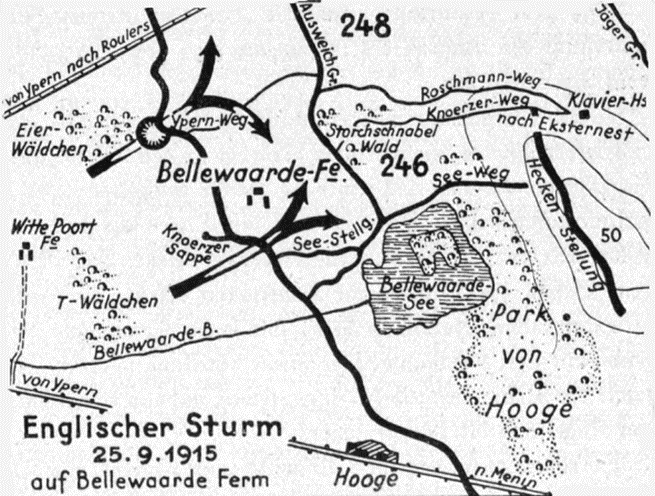

18.–27.9.1915 Nach einer Woche Dauerbeschuss durch englische Artillerie erfolgte ein Vorstoß des Gegners über die Bellewaarde-Ferme hinaus nach Osten. Ein deutscher Gegenangriff am 25.9. konnte ein weiteres Vordringen verhindern.[xxviii] Auf über 300 alliierte Tote und 700 Mann eigene Verluste – Tote, Verwundete und Vermisste – belief sich die Schreckensbilanz dieser einen Woche. Während der Gefechtswoche wurde Flandern zum zweiten Mal für Jakob Rettelbach zu einem Ort des Leidens. Am 25.9. wurde er beim Gegenstoß seines Regiments bei der Bellewaarde-Ferme durch eine Artillerie-Granate an der Hand verletzt.[xxix] Ob und eventuell wo der Ersatz-Reservist seine Verwundung ausheilen konnte, darüber schweigen sich die für ihn angelegten Kriegsstammrollen aus. Es ist anzunehmen, dass Rettelbach in den jetzt folgenden Herbst- und Wintermonaten, die am Frontabschnitt seines Regiments von geringerer Kampftätigkeit geprägt waren, bei der Truppe verblieb, zumal die Verwundung als „leicht“ eingestuft wurde.

Karte 5: 25.9.1915 – Englischer Sturm auf die Bellewaarde-Ferme

28.9.1915–29.1.16 Die Kämpfe an der Bellewaarde-Ferme beschränkten sich auf gegenseitige Artilleriebeschüsse, Sprengattacken durch unterirdische Stollen und den jeweiligen Ausbau der eigenen Stellungen. Rettelbach war am 22.12.1915 nach Genesung wieder zu seiner Einheit zurückgekehrt.[xxx]

30.1.–8.3.16 Ruhezeit im Raum Gent (Hansbeke, Meerendre und Bellem)

9.3.–20.3.1916 Bahnverlegung des Res.Inf.Reg. 246 nach Hasselt (Provinz Limburg) – Gruppen- und Gefechtsschießübungen im Regiments- und Brigadeverband

21.–26.3.1916 Bahnverlegung in den Houthulster Wald[xxxi] bzw. Poelkapelle. – Arbeitsdienst beim XXVI. Armeekorps: Ausbau von Batteriestellungen – Ein feindlicher Artillerieangriff noch während der Bereitstellung zur Abfahrt aus diesem Lager forderte noch einmal 3 Tote und 26 Verwundete vom Regiment.

27./28.3.1916 Bahnverlegung des Regiments nach Wavrin in Nordfrankreich: „Hiermit betrat das Regiment zum erstenmal französischen Boden.“[xxxii]

Das gesamte XXVII. Reserve-Korps hatte auf Befehl der Obersten Heeresleitung das VIII. Armeekorps im französischen Teil Flanderns abzulösen. Damit unterstand auch das Res.Inf.Reg. 246 ab diesem Zeitpunkt dem Verband der 6. Armee unter dem Oberbefehl des Kronprinzen Rupprecht von Bayern.[xxxiii]

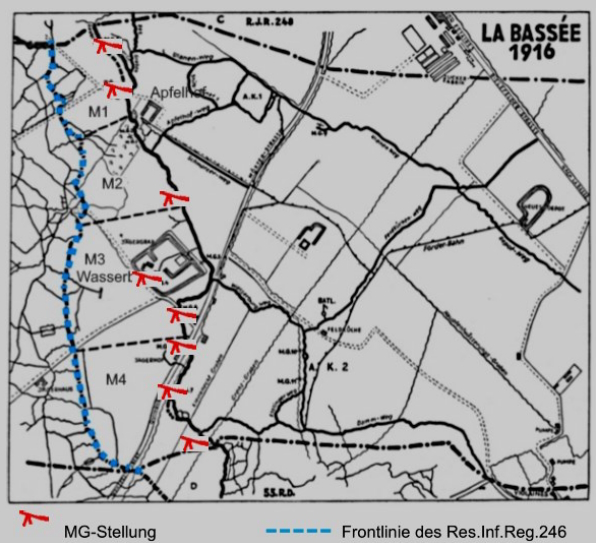

Karte 6: Frühjahr/Sommer 1916 – Das 27. Reserve-Korps vor La Bassée (Nordfrankreich)

Der Regimentschronist beschrieb die Situation des Regiments bzw. der übergeordneten 54. Reserve-Division Anfang April 1916 wie folgt: „Die damals vollentbrannte Verdun-Schlacht beanspruchte so beträchtliche Streitkräfte der Westfront, daß die 54. Reserve-Division nun einen fast doppelt so großen Abschnitt zu verteidigen hatte wie vor Ypern. Die Hauptkampfstellung begann 3 ½ Kilometer nordwestlich La Bassée und verlief über 6 Kilometer in nord-nordöstlicher Richtung.“[xxxiv]

30.3.16 Übernahme des Kampfabschnittes M durch das Res.Inf.Reg. 246

„Die neu bezogene Stellung war keineswegs nach dem Geschmack der 246er. Auch in Nordfrankreich war der Vorfrühling so regenreich, wie in Flandern, die Wasserschäden in der Stellung daher groß. Der Kampfabschnitt M war in keinem verteidigungsfähigen Zustand. Der Hauptkampfgraben war nicht zusammenhängend ausgebaut, stellenweise unpassierbar.

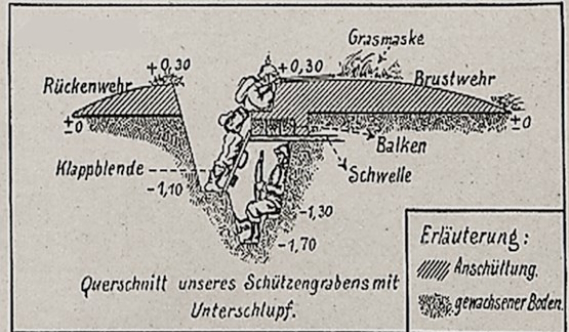

Abb. 10 – Kampfgraben mit Unterschlupf

Karte 7: Frühjahr 1916 – Frontverlauf im Abschnitt des Res.Inf.Reg. 246 vor La Bassée

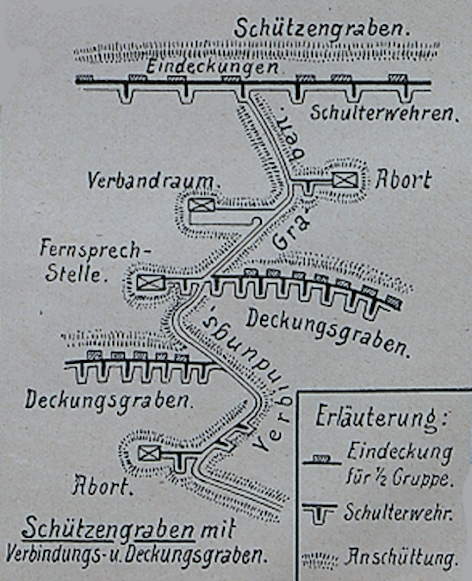

Er bot weder Deckung gegen Sicht noch gegen Feuer. Er war nicht gleichmäßig durchgeführt, teilweise ohne Rückenwehr, teilweise ohne genügend starke oder hohe Brustwehr. An vielen Stellen war der Graben so eng, daß ein geordneter Verkehr unmöglich war. […] Die Verbindungsgräben waren auf dem gewachsenen Boden aufgesetzt, boten daher nur Deckung gegen Sicht. Sie führten aber nicht ganz bis zum Hauptkampfgraben vor, so daß eine Verbindung nur bei Nacht möglich war.

Die Verhältnisse in den Stützpunkten und in der zweiten Linie waren dieselben. Die ganze Stellung stand unter Wasser, das nur ungenügend durch Pumpen abgeleitet werden konnte. Die Bedienung derselben erforderte viele Arbeitskräfte. Außerdem waren die Pumpen dem Verkehr in den engen Gräben außerordentlich hinderlich.“[xxxv]

Abb. 11: Schützengraben mit Verbindungs- und Deckungsgraben

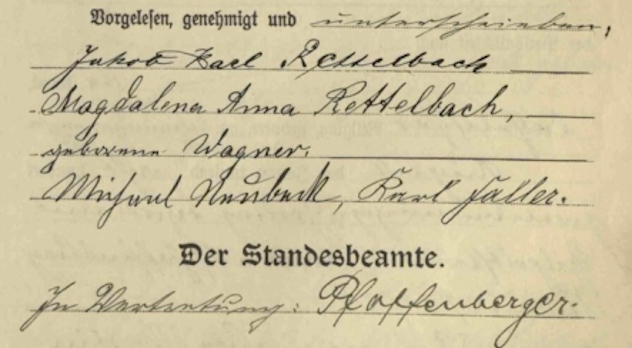

Mitten in diese Kriegshandlungen fiel für Jakob Rettelbach ein besonderes persönliches Ereignis: Am 16. April 1916 heiratete er in Aschaffenburg „Magdalena Anna Wagner, Tochter der Großostheimer Landwirtseheleute Jakob Josef Wagner und Margareta, geb. Bickert.“[xxxvi]Trauzeugen waren der 56 Jahre alte Ratsdiener Michael Neubeck aus der Schlossgasse 16 in Aschaffenburg und der 37-jährige Anwaltsbuchhalter Karl Faller aus der Marienstraße 25 in Aschaffenburg.[xxxvii]

Abb. 12: Eheschließung von Jakob Rettelbach und Magdalena Wagner – Unterschriften des Brautpaares, der Trauzeugen und des Standesbeamten

April/Mai 1916 Zurück an der Front[xxxviii] wurde Rettelbach wieder vom „Frontalltag“ eingeholt: Der oben erwähnte Stellungszustand forderte auch ohne Kriegshandlungen das Regiment praktisch rund um die Uhr: Ausbau aller Grabensysteme einschließlich der Stützpunkte, Unterstände und Depots, als Grundvoraussetzung die Herstellung einer funktionierenden Entwässerung, der Bau von Mannschafts-Betonunterständen und der Ausbau des Förderbahnnetzes.

Die Kampfaktivitäten der gegenüberliegenden englischen Einheiten begannen mit Überfällen auf deutsche Patrouillen ab Mitte April. Gelegentlich gab es Artilleriebeschuss insbesondere auf die Wasserburg und den Apfelhof. Die rückwärtigen Bereitschaftsstellungen verzeichneten zeitweiliges Schrapnell- und Granatfeuer. Diese relative „Ruhe“ lag in der Tatsache begründet, dass auch die Engländer bis Ende Mai 1916 mit dem Ausbau ihrer Stellungen stark beansprucht waren. Im Tagebuch des II. Bataillons/ Res.Inf.Reg. 246 stand dann für den 27. Mai 1916 zu lesen: „2600 Sandsäcke gefüllt und zur Verstärkung der Rücken- und Schulterwehren eingebaut. 75 Rollen Hindernisse ausgelegt. Je einen Unterstand angefangen im Unterabschnitt a und b. Eine ganz ordentliche Leistung und dies alles im feindlichen Feuer.“[ixxxx]

Ein besonderes Ereignis war am 20.5.1916 der Abschuss eines feindlichen Flugzeuges über dem Stellungsabschnitt M2.

29./30.5.16 Schwerer Artillerie- und Minenangriff auf die Stellung des Res.Inf.Reg.246

Juni 1916 Fortsetzung des Stellungskampfes mit Artillerie-, aber auch Patrouillengefechten.

29./30.6.16 Außergewöhnlich heftiges Artilleriefeuer auf die deutschen Stellungen und rege englische Flugaufklärung als Vorbereitung auf einen Infanterieangriff mit mehreren Bataillonen – zeitweilige Besetzung eines Teils der deutschen Stellungen – Rückeroberung durch intensiven Einsatz von Maschinengewehren und Handgranaten im Infanteriegefecht

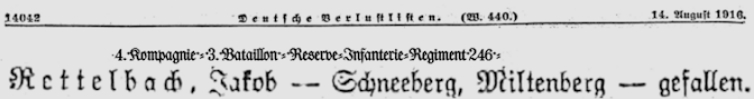

Juli/August 1916 „Nach dem Gefechtstag am 30. Juni verhielt sich der Gegner im allgemeinen ruhig. Die zurückkehrenden Patrouillen meldeten übereinstimmend, daß der Gegner mit der Wiederherstellung seiner Stellung beschäftigt sei.“[xxxx] Diese „Ruhe“ wurde jedoch immer wieder durch Artillerieangriffe oder kleinere Patrouillengefechte unterbrochen. Auch am 9./10.7.16 schossen sich die Engländer wieder einmal mit Minen- und Artilleriefeuer auf die Stellungen M1 und M4 [xxxxi] ein. Dabei wurde Jakob Rettelbach am 10.7.1916 durch eine Gewehrgranate tödlich getroffen.[xxxxii) Bei Lorgies wurde er „von einem katholischen Feldgeistlichen beerdigt“[xxxxiii] , heißt es in den Sterbematrikeln der Muttergottespfarrkirche Aschaffenburg. Dort finden sich ebenfalls Belege dafür, dass Rettelbach zwischenzeitlich Magdalena Anna Wagner geheiratet hatte und nach Aschaffenburg-Leider in das Elternhaus im Anwesen Nr. 78 eingezogen war. Mitte August 1916 erschien die Meldung über Rettelbachs Soldatentod in den Deutschen Verlustlisten.[xxxxiv]

Anfang September wurde Rettelbachs Einheit bei La Bassée abgelöst. Die Ereignisse der 2. Somme-Schlacht sollten abermals viele weitere Opfer aus den Reihen seiner Regimentskameraden fordern.

Abb. 13: Rettelbach, Jakob – Verlustmeldung in der Deutschen Verlustliste Nr. 14042 vom 14. August 1916

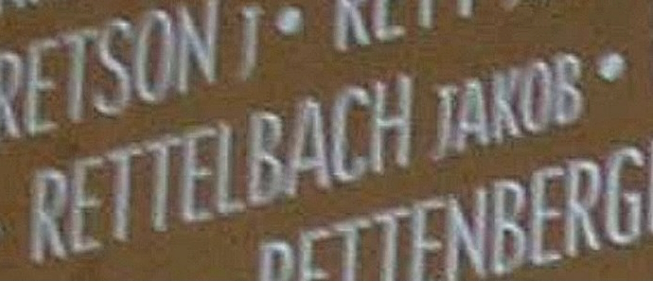

Seine letzte Ruhestätte fand Rettelbach auf dem Soldatenfriedhof in Lille-Süd in der Endgrablage: Block 2 Grab 208.[xxxxv] An der 2014 errichteten Gedenkstätte Mémorial international Notre-Dame-de-Lorette in Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais, Frankreich[xxxxvi], findet sich unter den fast 580 000 Namen von in Nordfrankreich Gefallenen auch der Name Jakob Rettelbachs.[xxxxvii]

Abb. 14: Rettelbach, Jakob – Eintrag in Gedenkplatte auf dem Soldatenfriedhof in Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais, Frankreich

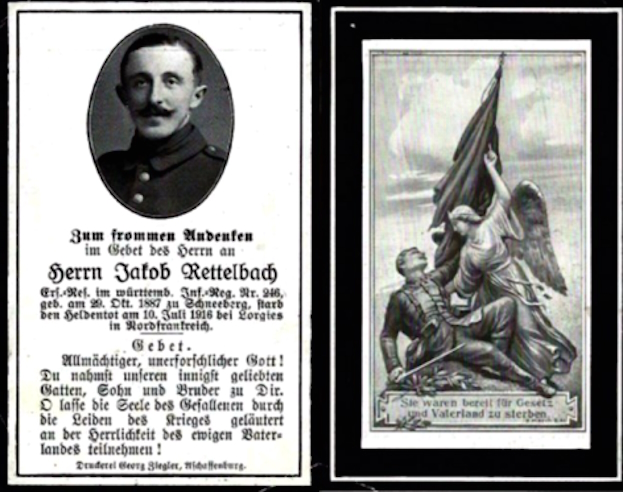

In seiner Heimat in Aschaffenburg-Leider erinnerte man ebenfalls an Jakob Rettelbach auf dem Mahnmal für die Opfer des 1. Weltkrieges im Friedhof mit einer Gedenkzeile.[xxxxviii] Ein gleichlautender Eintrag findet sich auf den Gedenktafeln im linken rückwärtigen Seitenschiff der Leiderer Pfarrkirche St. Laurentius.

Abb. 15: Weltkrieg-1-Denkmal in Aschaffenburg Leider – Eintrag für Jakob Rettelbach

Seine Familie ließ in Erinnerung an den Gefallenen ein Sterbebild[xxxxix] drucken, das anlässlich eines Seelenamtes in der Leiderer Kirche an die Gottesdienstbesucher verteilt wurde.

Abb. 16: Sterbebild Jakob Rettelbach

Anhang:

Abbildungen:

Abb. 1: Weltkrieg-1-Denkmal Friedhof Aschaffenburg-Leider – Foto: Peter Grasmann

Abb. 2: Adressbuchauszug Aschaffenburg-Leider 1914 für Josef Rettelbach – Quelle: Aschaffenburger Adreß-Buch – Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Kgl. Bayer. Stadt Aschaffenburg einschließlich Damm und Leider. 1914. Fundort: Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg. S. 51

Abb. 3: Rettelbach Jakob – Eintragung in das Gesinderegister der Stadt Speyer von 1875–1914. – Fundstelle: www.ancestry.de

Abb. 4: Das Württembergisches Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246 innerhalb der Armee des deutschen Kaiserreiches – nach: Moser von, Otto: Die Württemberger im Weltkriege. Ein Geschichts-, Erinnerungs- und Volksbuch. I. Teil (Geschichtsbuch). Stuttgart 1927. Anlage S. 115 – © Peter Grasmann

Abb. 5: Rettelbach Jakob – Dienstverhältnisse zu Kriegsbeginn 1914 – Kriegsstammrolle 10. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246-Bd.5-Lfd.Nr. 162 (Ausschnitt) – Quelle: Quelle: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. URL: http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=1-1056140-165

Abb. 6: November 1914 – Eines der ersten Kriegsgräber des Res.Inf.Reg. 246 in Zwaanhoek, Flandern – Quelle: Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. A. a. O., S. 25

Abb. 7: Meldung der Verwundung von Jakob Rettelbach – Dt. Verlustliste. 255. Ausgabe vom 5.12.1914 – Quelle: http://wiki-de.genealogy.net

Abb. 8: Winter 1914/15 – Stellung des Res.Inf.Reg. 246 im Polygonwald, mittlerer Abschnitt – Quelle: Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 48

Abb. 9: Sommer 1915 – Bellewaarde-Ferme (Ausschnitt) – Quelle: Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 99

Abb. 10: Kampfgraben mit Unterschlupf – Quelle: Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914/15. Bd. 2. S.413

Abb. 11: Schützengraben mit Verbindungs- und Deckungsgraben – Quelle: Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914/15. Bd. 2. S. 413

Abb. 12: Eheschließung von Jakob Rettelbach und Magdalena Wagner – Unterschriften des Brautpaares, der Trauzeugen und des Standesbeamten – Quelle: Standesamtsbuch der Stadt Aschaffenburg: Eheschließungen 108/1915 – 18/1917. Eintrag Nr. 36_1916.04.18 – Archivaliensignatur SSAA, RegP 62

Abb. 13: Rettelbach, Jakob – Verlustmeldung in der Deutschen Verlustliste Nr. 14042 vom 14. August 1916 – Quelle: http://wiki-de.genealogy.net

Abb. 14: Rettelbach, Jakob – Eintrag in Gedenkplatte auf dem Soldatenfriedhof in Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais, Frankreich – Quelle: https://de.geneanet.org

Abb. 15: Weltkrieg-1-Denkmal in Aschaffenburg Leider – Eintrag für Jakob Rettelbach – Foto: P. Grasmann

Abb. 16: Sterbebild Jakob Rettelbach – Quelle: Archiv Hapke

Karten:

Karte 1: Einsatzgebiet des Res.Inf.Reg. 246 vom 20.10.–8.11.14 im Raum Ypern – Quelle: Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 20

Karte 2: Frontsituation in Flandern im Frühjahr 1915 – Quelle: Illustr. Kriegsgeschichte Bd. 2. 1. Halbjahr 1915. S. 434

Karte 3: Frontlinie nordöstlich Ypern zwischen 22. April und Mitte Mai 1915 – Quelle: Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 8. Karte 2 (Ausschnitt, bearb. d. Verf.)

Karte 4: Mai/Juni 1915 – Stellung an der Bellewaarde-Ferme – Quelle: Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., Skizze 4 (Ausschnitt, bearb. d. Verf.)

Karte 5: 25.9.1915 – Englischer Sturm auf die Bellewaarde-Ferme – Quelle: Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 129

Karte 6: Frühjahr/Sommer 1916 – Das 27. Reserve-Korps vor La Bassée (Nordfrankreich) – Quelle: Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 10. Karte 4 (Ausschnitt; bearb. d. Verf.)

Karte 7: Frühjahr 1916 – Frontverlauf im Abschnitt des Res.Inf.Reg. 246 vor La Bassée – Quelle: Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., Skizze 5, (bearb. d. Verf.)

Literatur:

Adreß-Buch der Stadt Aschaffenburg. Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Kgl. Bayer. Stadt Aschaffenburg – einschließlich Damm und Leider. Aschaffenburg 1910. Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg

Aschaffenburger Adreß-Buch – Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Kgl. Bayer. Stadt Aschaffenburg einschließlich Damm und Leider. 1914. Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg

Cron, H.: Geschichte des deutschen Heeres im Weltkriege 1914–1918. Berlin 1937.

Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. 10. Bearbeitet im Reichsarchiv. Die militärischen Operationen zu Lande. Die Operationen des Jahres 1916 bis zum Wechsel der Obersten Heeresleitung. Berlin 1936. – URL: https://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC01859984/1/LOG_0003/

Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. Das Württembergische Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246. Hrsg. Flaischlen, H. Stuttgart 1931 – URL: http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz408051949

Histories of two hundred and fifty-one divisions of the German Army which participated in the war (1914–1918) – URL: https://archive.org/details/historiesoftwohu00unit/page/n6/mode/2up

Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914-15. 2. Band. Stuttgart. 1. Halbjahr 1915.-Berlin-Leipzig–Wien. Ohne. Jgg. – http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:AT-OOeLB-4600182

Kaup, Wilh.; Kaup, Wolfg.; Hapke, K.: Leben in Leider. Portrait eines Stadtteils. II. Textband. Aschaffenburger Studien im Auftrag der Stadt Aschaffenburg. Stadt- und Stiftsarchiv. Band 11. Aschaffenburg 1995.

Moser von, Otto: Die Württemberger im Weltkriege. Ein Geschichts-, Erinnerungs- und Volksbuch. I. Teil (Geschichtsbuch). Stuttgart 1927. – URL: https://digital.wlb-stuttgart.de/index.php?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=11990&tx_dlf%5Bpage%5D=1

Official History of the Canadian Forces in the Great War 1914-1918. Volume 1. – https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/military-history/history-heritage/official-military-history-lineages/official-histories/book-1938-great-war-1-1.html

Standesamtsbuch der Stadt Aschaffenburg – Eheschließungen 108–1915 – 18–1917- Register-Nr. 36 Blatt 2– SSAA, RegP 62 – URL: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/HEJXKLGAQT3Z5OF5KU2AIHZAYYGZFTBR?query=Aschaffenburg+1915&isThumbnailFiltered=true&rows=20&offset=0&viewType=list&hitNumber=01

Online-Ressourcen:

Ancestry – Link: https://www.ancestry.de

Brockhaus. Kleines Konversations-Lexikon. Fünfte Auflage von 1911 – Link: http://www.zeno.org/Brockhaus-1911

Deutsche Biographie – Link: https://www.deutsche-biographie.de

Deutsche Digitale Bibliothek – Link: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de

Geneanet – Link: https://de.geneanet.org

GenWiki – Link: https://wiki.genealogy.net/Hauptseite

WIKIPEDIA. Die freie Enzyklopädie. – Link:

Anmerkungen:

[i] Siehe Abb. 2!

[ii] Quelle: Aschaffenburger Adreß-Buch – Adreß- und Geschäfts-Handbuch für die Kgl. Bayer. Stadt Aschaffenburg einschließlich Damm und Leider. 1914. Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg. Nach der Umnummerierung der Leiderer Hausnummern 1937 war das die Adresse Leiderer Stadtweg 62. Quelle: Kaup, Wilh.; Kaup, Wolfg.; Hapke, K.: Leben in Leider. Portrait eines Stadtteils. II. Textband. Aschaffenburger Studien im Auftrag der Stadt Aschaffenburg. Stadt- und Stiftsarchiv. Band 11. Aschaffenburg 1995. S. 116

[iii] Siehe Abb. 3!

[iv] Kriegsstammrolle 10. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246-Bd.5-Lfd.Nr. 162 – Quelle: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. – Herrenalb führt heute den Namen Bad Herrenalb, das Oberamt Neuenbürg wurde 1938 dem Landkreis Calw zugeordnet. Anm. d. Verf.

[v] Cron, H.: Geschichte des deutschen Heeres im Weltkriege 1914–1918. Berlin 1937. S. 298

[vi] Kriegsstammrolle 10. Kompanie des Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 246-Bd.5-Lfd.Nr. 162. Siehe Abb. 5 (Ausschnitt)!

[vii] Ebenda. Siehe dazu auch Abb. 4!

[viii] Histories of two hundred and fifty-one divisions of the German Army which participated in the war (1914–1918). S. 515.

[ix] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. A. a. O., S. 2.

[x] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. A. a. O., S. 5

[xi] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. A. a. O., S. 14

[xii] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. A. a. O., S. 15

[xiii] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. A. a. O., S. 28

[xiv] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. A. a. O., S. 25

[xv] Siehe Karte 1!

[xvi] Siehe Abb. 7!

[xvii]Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Bd. 48. A. a. O., S. 47 f.

[xviii] Daher auch die häufig in den sog. Gefechtskalendern zu findenden Bezeichnungen „Frühjahrsschlacht in frz. Flandern“, „Frühjahrsschlacht bei Arras/La Bassée“ oder „Frühjahrsschlacht in der Champagne“. Anm. d. Verf.

[xix] Brief des engl. Feldmarschalls Sir John French an den franz. General Joffre am 1.4.1915. Quelle: Official History of the Canadian Forces in the Great War 1914-1918. Volume 1. Seite 220. Schriftstück 305

[xx] Siehe Karte 2!

[xxi] Siehe Karte 3!

[xxii] Gemeint ist Karte 3. Anm. d. Verf.

[xxiii] Siehe Karte 4!

[xxiv] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. S. 104

[xxv] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 114

[xxvi] Südlich Dixmuiden im Überschwemmungsgebiet der Yser gelegen. Anm. d. Verf.

[xxvii] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 114

[xxviii] Siehe Karte 5!

[xxix] Quelle: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Kriegsstammrolle des Infanterie-Regiments 413 – vormals 4. Komp. Res.Inf.Reg. 246-M469-Bd. 19-Lfd. Nr. 454 [169]

[xxx] Quelle: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Kriegsstammrolle des Infanterie-Regiments 413 – vormals 4. Komp. Res.Inf.Reg. 246-M469-Bd. 19-Lfd. Nr. 454 [169]

[xxxi] Zwischen Roeselare und Dixmuiden (belg. Flandern) gelegen. Anm. d. Verf.

[xxxii] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 144

[xxxiii] Siehe Karte 6!

[xxxiv] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 145. Siehe auch Karte 7!

[xxxv] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 146. Schützengrabenaufbau: Siehe Abb. 10 und Abb. 11!

[xxxvi] Quelle: Standesamtsbuch der Stadt Aschaffenburg: Eheschließungen 108/1915 – 18/1917. Eintrag Nr. 36. Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg, SSAA, RegP 62. – Link: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/HEJXKLGAQT3Z5OF5KU2AIHZAYYGZFTBR?query=Aschaffenburg+1915&isThumbnailFiltered=true&rows=20&offset=0&viewType=list&hitNumber=01

[xxxvii] Siehe Abb. 12!

[xxxviii] In keiner der für Rettelbach angelegten Kriegsstammrollen findet sich ein Hinweis über einen Fronturlaub zum Zwecke der Eheschließung. Anm. d. Verf.

[xxxix] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 152.

[xxxx] Die württembergischen Regimenter im Weltkrieg 1914–1918. Band 48. A. a. O., S. 162

[xxxxi] Siehe Karte 5!

[xxxxii] Quelle: Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Kriegsstammrolle des Infanterie-Regiments 413 – vormals 4. Komp. Res.Inf.Reg. 246-M469-Bd. 19-Lfd. Nr. 454 [169]

[xxxxiii] Sterberegister- Pfarrmatrikel Aschaffenburg-Unsere Liebe Frau-1916-Blatt 421-Eintragnr.-59 – Link: https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/wuerzburg/aschaffenburg-unsere-liebe-frau-innenstadt/00318/?pg=371

[xxxxiv] Siehe Abb. 13!

[xxxxv] Quelle: https://www.volksbund.de/erinnern-gedenken/graebersuche- online/detail/50d74ba011fb3582e87414a451234108

[xxxxvi] Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gefallenenmahnmal_Notre-Dame-de-Lorette

[xxxxvii] Siehe Abb. 14!

[xxxxxviii] Siehe Abb. 15!

[xxxxxix] Siehe Abb. 16!