Weltkrieg-1-Denkmal Friedhof Aschaffenburg-Leider

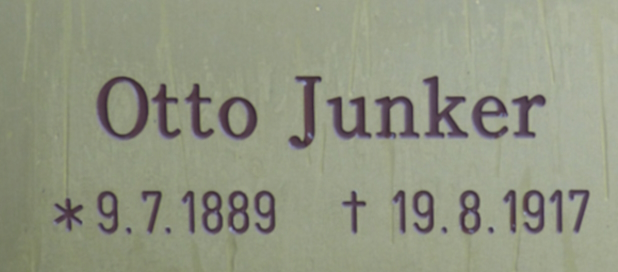

Otto Anton Michael Junker (9.7.1889 – 19.8.1917) – 27. K. b. Infanterie-Regiment

Otto Anton Michael Junker[1] wurde am 9. Juli 1889 [2] in Heigenbrücken, Bezirksamt Aschaffenburg, Bayern, als Kind des Wagenwärtergehilfen Albin Junker und seiner Frau Magdalena Junker, geb. Sell, geboren. In der Zeit zwischen seiner Geburt und 1904 muss die

Abb. 2: Berichtigungsplakette zu Otto Junkers Geburtsdatum auf dem Weltkrieg-1-Denkmal im Friedhof Aschaffenburg-Leider – Foto: Peter Grasmann

Familie Junker nach Aschaffenburg-Leider umgezogen sein. Laut Aschaffenburger Adressbuch von 1904 wohnte Familie Junker in Leider im Anwesen Hs. Nr. 68.[3] Otto Junker erlernte den Beruf des Schreiners. Am 2.6.1911 wurde er wegen vorübergehender Untauglichkeit der Ersatzreserve[4] zugewiesen. Nach der Mobilmachung Anfang August 1914 wurde er am 15.8.1914 zum Ersatzbataillon im 27. K. b. Infanterie-Regiment nach Germersheim eingezogen und dort am 29.8.14 vereidigt.[5]

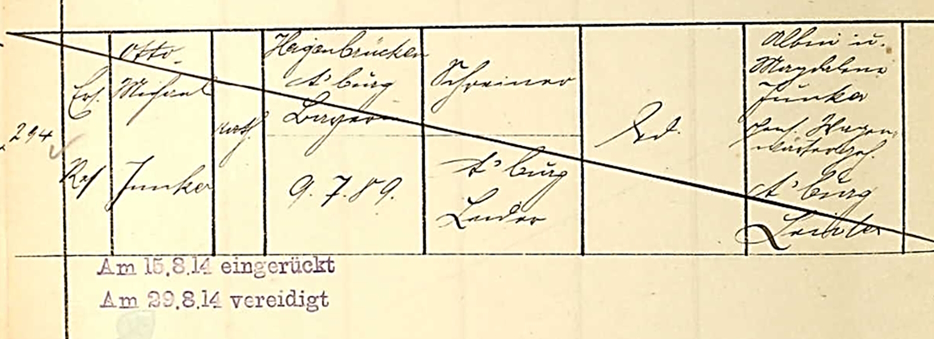

Während sein Leiderer Kamerad Adam Hartmann zur gleichen Zeit seinen Dienst in der 1. Kompanie antrat, wurde Otto Junker der 3. Kompanie zugeteilt. In der für ihn angelegten Kriegsstammrolle mit der Nr. 7994 Bd. 6 wurde Otto Junker wie folgt erfasst: „Religion: katholisch – Ob verheiratet/Kinder: ledig – Größe: 1,64 – Gestalt: kräftig – Kinn: gewöhnlich – Nase: gewöhnlich – Mund: gewöhnlich – Haare. Blond – Bart: Schnurrbart – Besondere Kennzeichen: keine.“ [6]

Abb. 3: Junker Otto – Auszug aus seiner Kriegsstammrolle für das I. Ersatzbataillon im 17. K. b. Infanterie-Regiment

Am 10.10.14 wurde Junker nach dem Scheitern des Schlieffen-Plans im Rahmen der umfassenden Umstrukturierungsmaßnahmen des deutschen Heeres dem K. b. Brigade-Ersatz-Bataillon Nr. 7 überstellt, das sich im Verbund der 30. Reserve-Division mitten in den Stellungskämpfen in den Vogesen befand.[7]

Die Kriegslage und taktischen Vorgehensweisen in den mittleren Vogesen zu diesem Zeitpunkt schilderte der bekannte Musikkritiker Paul Bekker in der „Frankfurter Zeitung“ im Herbst 1914 so:

„Zweck unserer Vogesenbesetzung wird es nun sein, die Taktik des Gegners unwirksam zu machen, wiederum mit möglichst wenig Truppen den Feind ständig zu beschäftigen und ihn allmählich aus seinen gesicherten Stellungen herauszudrängen. Große Schlachten sind bei einem solchen Kriegsplan nicht zu schlagen, wohl aber muß man ständig auf kleine, und doch verlustreiche Gefechte und Überraschungen unfreundlicher Art gefaßt sein. Dabei ist mit den oft kaum überwindbaren Schwierigkeiten eines Geländes zu rechnen, in dem der Gegner auf Höhen und in den Wäldern andauernd die günstigsten Verteidigungsstellungen einnehmen kann, ohne daß wir als Angreifer ihn auch nur zu erblicken vermögen. Das Gelände sichert der feindlichen Artillerie nicht nur die vorteilhafte Aufstellung, sondern es sind ihr auch von vorneherein alle Entfernungen bekannt. So kann sie unsere Truppen schon während des Anmarsches mit Treffsicherheit unter Feuer nehmen, während unsere Artillerie kaum Gelegenheit zur Auffahrt findet, geschweige denn den Gegner in seinen kaum entdeckbaren Stellungen zu fassen vermag. Es will etwas heißen, unter solchen Verhältnissen überhaupt vorwärts zu kommen, und wenn wir nachträglich die Stellungen der Franzosen genau besichtigen, scheint es unfaßbar, wie diese Stellungen jemals angegriffen, geschweige denn von dem Verteidiger aufgegeben werden konnten. Aber es kommt den Franzosen hier eben weniger darauf an, uns zurückzudrängen, als uns dauernd zu beunruhigen und zur Ansammlung größerer Streitkräfte zu veranlassen, die dadurch anderen wichtigen Punkten entzogen werden sollen, ohne daß sie sich in dem unübersehbaren, zerklüfteten Terrain der Vogesen eigentlich wirkungsvoll entwickeln können. Und da den Gegnern dieser sehnlichste Wunsch der Heranlockung großer Massen nicht erfüllt wird, gibt es für die hier beschäftigten Truppen ein ständiges Hin und Her der Bewegung, bald mehrere Tage währendes Gefecht und Sturm, bald plötzliches Aufgeben bereits genommener Höhen oder Ortschaften, zu deren Wiedergewinnung der Gegner überlegene Kräfte herbeizieht.“[8]

Alleine die Einsatzzeiten und der Gefechtskalender von Otto Junker, die auf der Grundlage seiner Kriegsstammrollen und der Regimentsgefechtspläne erstellt wurden, und die detaillierten Ausführungen bei Baer lassen die Auswirkungen solcher taktischen Maßnahmen offenkundig werden:

17.10.14 Beginn des Einsatzes von Otto Junker in den Stellungskämpfen in den mittleren Vogesen

31.10–3.11.14 Gefechte auf dem Grenzkamm bei Markirch – „In den Vogesen in der Gegend von Markirch wurde ein Angriff der Franzosen abgeschlagen. Unsere Truppen gingen hier zum Gegenangriff über.“[9]

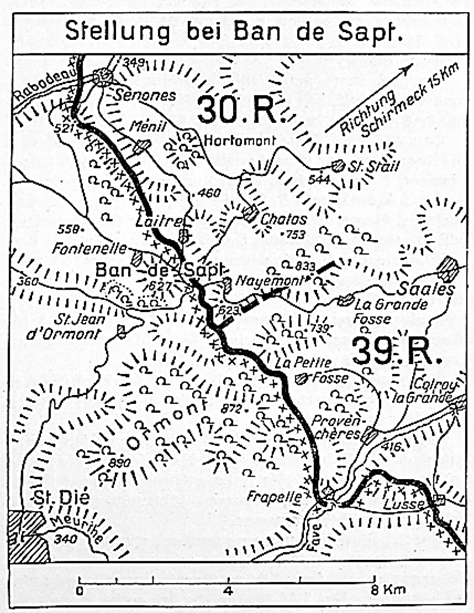

27.1.15 Gefecht bei Senones – Band de Sapt

27.2.–7.3.15 Gegenangriffe der Franzosen scheiterten, die deutschen Truppen bauten ihre Stellungen weiter aus.

März–Mai 15 Eingeschränkte Kampftätigkeit in den mittleren Vogesen, da sowohl Deutsche als auch Franzosen Truppenteile für die heftigen Stellungskämpfe am mittleren und nördlichen Abschnitt der Westfront abziehen mussten.

22.6.–27.7.15 Gefechte bei Ban de Sapt – Launois[10]

„23. Juni. Französische Nachmittagsmeldung: […] In den Vogesen ist es dem Feinde in La Fontenelle in der Gegend des Ban-de-Sapt abends gelungen, nachdem er in einigen Stunden über 4000 Granaten auf eines unserer vorgeschobenen Werke auf einer Front von 200 Metern geworfen hatte, Fuß zu fassen. Er griff zur gleichen Zeit im benachbarten Graben an. Die deutsche Offensive wurde alsbald gehemmt. Durch einen sehr glänzend geführten Gegenangriff haben wir das verlorene Gelände fast gänzlich wieder genommen und der Feind vermochte sich nur am äußersten Ende des Werkes zu halten. Wir machten 142 Gefangene, darunter drei Offiziere.Juni. Französische Nachmittagsmeldung: […] Im Verlaufe eines Gegenangriffs, den wir am 23. Juni in der Gegend des Ban-de-Sapt ausführten, erbeuteten wir vier Maschinengewehre und viel Material (Gewehre, Patronen und Handgranaten).“

27. Juni. Die Angabe in der amtlichen französischen Mitteilung vom 25. Juni über die Fortnahme von vier deutschen Maschinengewehren bei Ban-de-Sapt ist erfunden. Der Feind ist nach seiner Niederlage dort niemals bei seinen Gegenangriffen auch nur bis in die Nähe der von uns eroberten Stellung gekommen. Hingegen hat unsere Beute sich auf 268 Gefangene, 2 Revolverkanonen, 5 Maschinengewehre, 7 größere und kleinere Minenwerfer erhöht.

1. Juli. In den Vogesen fanden nur lebhafte Artilleriekämpfe statt.

9. Juli. Nach starker Artillerievorbereitung griff der Feind die von uns am 22. Juni erstürmte Höhe 631 bei Ban-de-Sapt an. Wir mußten die vollkommen verschütteten Gräben auf der Kuppe räumen.

Französische Nachmittagsmeldung: In den Vogesen trugen wir in der Gegend von Ban-de-Sapt – Fontenelle merkliche Erfolge davon. Nachdem wir den Feind aus dem Teile unseres früheren Werkes vertrieben, das er am 22. Juni genommen hatte, bemächtigten wir uns aller feindlichen Verteidigungsstellungen von den Hügeln südöstlich von Fontenelle bis zur Straße Launois-Moyenmoutier. Insgesamt rückten wir um 700 Meter in einer Front von 600 Metern vor. Wir nahmen gefangen: 19 Offiziere, darunter einen Bataillonschef, zwei Ärzte und 767 unverwundete Soldaten, die sieben verschiedenen Bataillonen angehören. Unsere Lazarette nahmen an deutschen Verwundeten auf: einen Offizier und 32 Soldaten. Wir erbeuteten eine 37 Zentimeterkanone, zwei Maschinengewehre und mehrere Bombenwerfer, sowie viel Munition. Bei Tagesanbruch beschoß der Feind die von ihm verlorenen Stellungen heftig.

10. Juli. Tagsüber war die Gefechtstätigkeit auf der ganzen Front gering. Drei französische Angriffe bei Launois (am Südhang der Höhe 631 bei Ban-de-Sapt) scheiterten bereits in unserem Artilleriefeuer.

12, Juli. Nördlich der Höhe von Ban-de-Sapt wurde ein Waldstück vom Gegner gesäubert.

17. Juli. Französische Nachmittagsmeldung:[…] In den Vogesen richtete der Feind gestern abend auf die von ihm bei Ban-de-Sapt verlorenen Stellungen einen Angriff, der durch unser Sperrfeuer und das Feuer unserer Maschinengewehre aufgehalten wurde.

18. Juli. In Lothringen schlugen unsere Truppen Vorstöße des Feindes bei Emberménil (östlich von Lunéville) und in der Gegend von Ban-de-Sapt zurück.

Karte 1: Juni bis August 1915: Das 30. und 39. K. b. Reserve-Infanterie-Regiment auf dem Vogesenkamm zwischen Senones, Ban de Sapt und Frapelle

25. Juli. Bei Launois, südlich von Ban-de-Sapt, setzten sich die Franzosen in einem kleinen Teil unserer vordersten Gräben fest.

Französische Nachmittagsmeldung: In den Vogesen haben wir bei Ban-de-Sapt neue Erfolge davongetragen. Wir haben uns gestern abend eines sehr mächtigen deutschen Verteidigungswerkes bemächtigt, das sich zwischen den Höhen von Fontenelle, dem Punkt 627, und dem Dorf Launois ausdehnt, und eine den Südteil des Dorfes bildende Häusergruppe besetzt. Wir haben mehr als 700 unverwundete Gefangene gemacht, die vier verschiedenen Bataillonen und einer Maschinengewehrkompagnie angehören.

Französische Abendmeldung: In den Vogesen haben sich unsere Truppen trotz der Beschießung die gestern im Ban-de-Sapt eroberten Stellungen eingerichtet. Die Zahl der deutschen Gefangenen beläuft sich auf elf Offiziere und 825 Mann, darunter nur 70 Verwundete. Zahlreiche Leichen blieben in den Schützengräben. Wir hatten unsererseits nur zwei Bataillone eines Linienregiments eingesetzt. Sechs Maschinengewehre sind bereits in den eroberten Schützengräben aufgefunden worden.“[11]

Über die Geschehnisse in den mittleren Vogesen auf dem Hochplateau von Ban-de-Sapt berichtete auch die deutsche Oberste Heeresleitung. Ihre Darstellung – deutlich detaillierter – liest sich wie folgt:[12]

„Die Kämpfe um die Höhe von Ban-de-Sapt vom 22. Juni bis Ende Juli 1915

Der Ban-de-Sapt ist ein Hügel oder eher eine sanfte Bodenwelle, die sich zwischen den Weilern La Fontenelle, Launois und Laitre erstreckt, zwischen den letzten Ausläufern der Vogesen, diesseits Raon-l’Etape […]. Wie ein gewaltiger geschundener, lehmfarbiger Eselsrücken sieht er aus. Früher war er von Wäldern gekrönt; im Krieg ist er kahl geworden. Ueber die Erstürmung dieser Höhe am 22. und 23. Juni 1915 hat das deutsche Große Hauptquartier am 1. Juli 1915 folgenden zusammenfassenden Bericht bekannt gegeben: `Aus der Linie Chatas—Saales vorbrechend, hatten unsere Truppen Mitte September 1914 das Vordringen der Franzosen bei Senones, Mesnil und Ban-de-Sapt zum Stehen gebracht. In dieser Linie verwehrten unsere tapferen Bayern zusammen mit ihren preußischen und badischen Kameraden seither dem Feinde jedes Vordringen. Indessen hatte im September unsere Kraft nicht ausgereicht, auch die beherrschende Höhe von Ban-de-Sapt den Franzosen zu entreißen. Seitdem bildete sie den Brennpunkt der Kämpfe auf dieser Front. Die Franzosen verstärkten ihre Anlagen oben auf dem Berge immer mehr und machten aus ihm nach und nach eine regelrechte Festung. Von dort aus hielten sie das Gelände bis weit hinter unsere Stellungen dauernd unter Infanterie- und Maschinengewehrfeuer, sodaß wir unsere vorderen Linien nur durch Laufgräben oder bei Nacht erreichen konnten. Wir lagen unten aus dem halben Hange des Berges, entschlossen, nicht einen Schritt breit zurückzuweichen, sondern sobald die Kräfte reichten, die Höhe in unsern Besitz zu bringen. So entspann sich ein zäher Kampf, der seit Ende des Jahres 1914 ein Stück der französischen Stellung nach dem anderen in unseren Besitz brachte. Alle Mittel des Nahkampfes kamen zur Anwendung. Man bekämpfte sich Tag und Nacht über und unter der Erde. Vielfach lagen die Schützengräben aus 20 Meter und weniger einander gegenüber. Ungewöhnlich starke Drahthindernisse, bis zu 1½ Meter Höhe, umgaben die Bollwerke der Franzosen und trennten so Freund und Feind. Nur durch ein Gewirr von Gräben der nach und nach vorgetriebenen Infanteriestellungen konnte man unsere vorderen Linien erreichen. Ihrer Eigenart entsprechend hatten hier die unermüdlichen Bayern fast jedem Graben und jedem Waldstück Namen nach einem der ihnen liebgewordenen Führer gegeben. Einen französischen Stützpunkt, in welchem eingebaut und wohl verborgen hinter Sandsäcken französische Scharfschützen auf der Lauer lagen, um jeden, der sich unvorsichtig zeigte, abzuschießen, hatten sie „Sepp“ getauft. Ihm gegenüber stand der bayerische „Antisepp“ mit seiner das Ziel nicht verfehlenden Büchse auf der Lauer.

Endlich war die Angriffsarbeit so weit gediehen, daß dem Feinde die Höhe endgültig entrissen werden konnte. Lange und eingehende Vorbereitungen waren dazu erforderlich gewesen. Der Feind sollte überrascht werden. Unbedingte Geheimhaltung und genaues Zusammenwirken von Artillerie und Infanterie waren Vorbedingung für ein glückliches Gelingen des beabsichtigten Planes. Der Erfolg war glänzend. Am 22. Juni 1915, Punkt 3 Uhr des Nachmittags, nach vorher genau gestellten Uhren, wurde die Höhe von Ban-de-Sapt und das dahinterliegende Dorf Fontenelle, in dem die französischen Reserven vermutet wurden, planmäßig unter Feuer genommen. Gleichzeitig erhoben die „ultimaratio regis“ vom leichten Feldgeschütz bis zum schweren Mörser ihre ehernen Stimmen, um die verderbenbringenden Geschosse in die feindlichen Stellungen zu schicken. Preußische, bayerische, sächsische und badische Artillerie arbeiteten Seite an Seite. Ein schauerlich schöner Anblick bot sich hier dem Beobachter. Bald sah man eine schwarze Rauchsäule haushoch emporsteigen, bald wirbelten die einschlagenden Geschosse braune Erdwolken, untermischt mit Balken und Brettern, durch die Luft; zeitweise war der ganze Berg in Rauch und Staub gehüllt. Kein lebendes Wesen war zu erkennen.

Den Franzosen war der Angriff derart überraschend gekommen, daß es über eine halbe Stunde dauerte, bis ihre Artillerie das Feuer eröffnete. Wie später ihre Gefangenen aussagten, ist alles bei Beginn des Feuers in die Unterstände geflüchtet. Jede Befehlserteilung und Uebermittlung hatte aufgehört. Die Ueberraschung bei der feindlichen Artillerie war derart, daß sie planlos im Gelände herumstreute und nach unseren aus allen Richtungen dröhnenden Feuerschlünden vergeblich tastete. So währte ein heftiger Artilleriekampf 3½ Stunden lang. Punkt 6 Uhr 30 Minuten war der Sturm befohlen. In unaufhaltsamem Vorwärts stürmten die tapferen bayerischen Reservetruppen, unter stützt durch preußische Infanterie und Jäger, vor, preußische und bayerische Pioniere und einzelne auf nächste Entfernung herangezogene Geschütze bahnten ihnen den Weg, wo es noch nötig war. Sobald der Feind sich von der Wirkung unseres Artilleriefeuers erholt hatte, leistete er zähen Widerstand mit Handgranaten, Gewehr und Maschinengewehr. Es half ihm nichts. Die vordersten Sturmabteilungen überrannten vier Grabenreihen des Feindes hintereinander und richteten sich in dem eroberten Gelände mit schneller Spatenarbeit ein, um das mit dem Blute ihrer Kameraden getränkte Gelände zu behaupten.

Die folgenden Linien holten aus den Unterständen heraus, was noch lebendig war. Die meisten Gefangenen waren betäubt von der Wirkung der Beschießung. Viele Franzosen lagen unter den Trümmern der zerschmetterten Unterstände begraben. Um 8 Uhr abends war die beherrschende Höhe von Ban-de-Sapt fest in unserem Besitz. Bald darauf nahm der Feind unsere neuen Stellungen unter lebhaftes Artilleriefeuer, das die ganze Nacht anhielt und sich gegen Morgen zu größter Heftigkeit steigerte. Wohl gelang es den Franzosen, die in ein von ihrem überwältigenden Artilleriefeuer beherrschtes Grabenstück eingedrungenen wackeren Schützen zu überraschen, aber die beherrschende Höhe selbst blieb trotz aller Versuche des Feindes ohne Unterbrechung in ihrem vollen Umfange fest in unserer Hand.

Mit einem neuen Gegenangriff mußte gerechnet werden. Es war nicht anzunehmen, daß der Feind die monatelang mit schweren Opfern gehaltene Höhe ohne eine größere Kraftanstrengung uns überlassen würde. Am 23. Juni, gegen 9 Uhr vormittags, setzte ein außerordentlich heftiges Feuer von zahlreicher schwerer Artillerie gegen die neugewonnene Stellung ein. Das Heranziehen von Verstärkungen wurde gemeldet, der beabsichtigte Gegenangriff stand bevor. Woher er kommen mußte, war klar, die Geschütze standen

feuerbereit, um die feindlichen Linien zu empfangen. Nach 10 Uhr versuchten dichte Schützenschwärme aus dem Dorfe Fontenelle und dem Walde westlich der Höhe gegen unsere Stellung vorzubrechen, wurden jedoch bereits im Anlauf derart mit Artilleriefeuer überschüttet, daß der Angriff blutig zusammenbrach. Wer nicht tot oder verwundet liegen blieb, flüchtete in den Wald oder in das Dorf Fontenelle zurück. Die dort sichtbaren Reserven wurden durch unsere mitten hineinschlagenden Granaten zersprengt. Nach diesem mit großen Verlusten abgewiesenen Versuch hat der Feind weitere Angriffe unterlassen. Die in dem französischen amtlichen Bericht angegebene Eroberung von 4 Maschinengewehren ist glatt erfunden. Nicht ein einziges unserer Maschinengewehre ist verloren gegangen. Dagegen erbeuteten wir 278 Gefangene, 2 Revolverkanonen, 5 Maschinengewehre, 7 Minenwerfer verschiedener Größe und eine große Menge von Munition und Kriegsmaterial aller Art, das die Franzosen während langer Monate in ihren Stellungen aufgehäuft hatten. Wahrscheinlich liegt noch vieles andere verschüttet in den französischen Unterständen.“

Die deutschen Erfolge ließen der französischen Heeresleitung keine Ruhe und veranlaßten sie zunächst am 8. Juli und dann am 24. Juli 1915 erhebliche Streitkräfte zur Wiedergewinnung des strategisch wichtigen Punktes einzusetzen. Ueber diese erbitterten Kämpfe berichtet Dr. W. M. im Berner `Bund´ folgendes: `Am 22. Juni hatten die Franzosen durch einen ungestümen Angriff der Deutschen bei Fontenelle Boden verloren. Am 8. Juli eroberte das andere Regiment der Brigade, das diese Stellung abwechselnd besetzt hält, das Verlorene zurück. Die Franzosen drangen damit bis über Fontenelle vor, bis hart an die Höhe 599, aber die beherrschende Stellung und Launois, an das der Rücken rechts anlehnt, blieben in der Gewalt der Deutschen.

Es war kein voller Erfolg, aber es war ein Fortschritt, der mit Heldenmut errungen war. Das Regiment wurde im Tagesbefehl der Armee genannt. Dieser Auszeichnung rühmten sich die Soldaten mit lauter Freude, und die Kameraden vom andern Regiment mußten sich foppen lassen: `Wenn es Schützengräben zu verlieren gibt, dann seid ihr da; wenn man sie zurückerobern will, dann ruft man uns!´ Das konnten sich die andern nicht bieten lassen. Sie waren doch nicht weniger wert, sie kamen aus der gleichen Gegend, aus den Dörfern der Nachbarschaft. Das vordem zurückgeworfene Regiment gab sich das Wort, auch in den Tagesbefehl zu kommen. Bei der nächsten Ablösung am 24. Juli 1915 führte es sein Vorhaben dann auch aus.`

`Bereits am 16. Juli waren die Deutschen, nach einem ausführlichen Bericht der „Times“, `mit zwei Bataillonen viermal hintereinander gegen die Stellungen angestürmt, die sie auf der Höhe von Fontenelle (627) verloren hatten, holten sich aber eine voll ständige Niederlage. Am 24. und 25. Juli entriß dann ein mit gleichen Kräften angesetzter Sturm der Franzosen den Deutschen alle Stellungen westlich von Launois und brachte sie in den Besitz der ersten Häuser dieses Dorfes, nachdem die deutschen Besatzungstruppen niedergemacht oder gefangen genommen worden waren.

Abb. 4: Juni 1916 – Bergabhang mit deutschen Unterständen in den Vogesen

Launois besteht aus mehreren Häusergruppen, die staffelförmig an der Straße nach Fraiteux und Saint-Jean-d’Ormont liegen. Diese Straße zieht sich um den Ormontberg. Zwei Häusergruppen liegen auf der Höhe an der Straße nach Laitre, zwei davor an der abfallenden Straße. Von der Mitte des Dorfes mit Kirche und Mairie geht die Straße ziemlich steil bergab; bei den letzten Häusern biegt sie scharf um. Dort war das Ende der deutschen Linie. Um zur Kirche zu gelangen, mußten also die Franzosen zwei Häusergruppen und zwei dazwischenliegende freie Räume auf steil ansteigendem Boden durchschreiten.

Die deutschen Angriffe am 16. Juli 1915 waren in aller Frühe durch das Feuer schwerer Geschütze eingeleitet worden, das gegen acht Uhr mit erschütternder Heftigkeit niederprasselte und den ganzen Tag anhielt. Am späten Nachmittag ließ die Beschießung etwas nach, setzte dann aber mit verstärkter Heftigkeit wieder ein. Es dämmerte schon, als die Infanterie zum Sturm vorging. Dieser war gegen vier verschiedene Punkte angesetzt. Zwei Angriffe entwickelten sich in der Richtung aus Launois, der dritte versuchte sich durch ein infolge der Beschießung stark gelichtetes Wäldchen zu stehlen, das sich an die Westabhänge der Höhe 627 klammert, der vierte folgte der Straße Launois-Moyenmoutier und hatte die Sperrungen, die wir auf ihr angelegt hatten, zum Ziel.

Der dritte wurde durch unsere Artillerie aufgehalten, die feindlichen Kolonnen konnten nicht aus dem Wald heraus, ebenso wurde dem vierten durch Infanteriefeuer der Weg verlegt. Die Hauptangriffe aber wälzten sich auf die französischen Gräben, die wir die Hauptstraße entlang angelegt hatten. Die deutschen Kolonnen, die von Laitre kamen, warfen sich im Laufschritt aus unsere vorspringenden westlichen Gräben. Unsere Mitrailleusen[13], die trotz des ungünstigen Artilleriefeuers auf der Brustwehr der Gräben aufgestellt waren, zogen einen unüberwindlichen Schutz vor diese, und gleichzeitig nahmen unsere Batterien, die unverzüglich an der Arbeit waren, die Reihen der Stürmenden unter ihr Feuer. Man sah, wie sie auseinanderstoben und dann verschwanden. Der aus die Mitte gerichtete Angriff hatte denselben Erfolg, obwohl die Deutschen hier in sechs Linien hintereinander vorgingen.

Unterdessen war die Nacht hereingebrochen. Unsere Scheinwerfer suchten mit ihren Strahlen die Abhänge der Höhe 597 ab, und unter ihrer Hilfe leisteten unsere Mitrailleusen und Batterien gleichgute Arbeit. Die deutschen Reihen begannen aus den Fugen zu gehen, man hörte in dem Teufelslärm der Geschütze die Schreie der Verwundeten, die sich in den Schutz der Dunkelheit hinter Sträuchern und Büschen schleppten. Die Offiziere und Unteroffiziere ordneten die Reihen noch einmal zum Angriff, aber das Feuer unserer Geschütze lichtete sie von neuem. Sie schwankten und stürzten dann in voller Auflösung zurück. Als der Morgen graute, lagen noch mehr als hundert Tote vor unseren Gräben, während wir nur vier Tote und 25 Verwundete hatten.

Am 24. Juli 1915 gingen die Franzosen dann zum Angriff über, der sich gegen die deutschen Befestigungen am äußersten Südwestabhange der Höhe 627 und die Häuser im Südteil des Dorfes Launois richtete. Die französische Artillerie hatte die schwersten Kaliber mit größter Treffsicherheit spielen lassen. Am Spätnachmittag richteten die Deutschen, in der Erwartung des Angriffs, heftiges Feuer auf unsere Laufgräben. Fünfzehn Minuten später, genau zur angesetzten Zeit, stürzten unsere Truppen aus den Gräben und stürmten vorwärts, obwohl die Kanonade fast noch einmal so heftig geworden war. In einer halben Stunde waren sie im Besitz aller Punkte, um die der Kampf gegangen war, bis nach Launois hinein, worauf die Reserven sofort die eroberten Gräben einrichteten. Die Deutschen versuchten in der Nacht einen schwachen Gegenangriff, wurden aber leicht abgewiesen. Seitdem sind wir täglich weiter vorgedrungen und besitzen jetzt fast die Hälfte von Launois. Wir nahmen elf Offiziere und 825 Mann gefangen und eroberten acht Mitrailleusen, einen Bombenwerfer, Gewehre und Munition. Die Gefangenen waren niedergeschlagen durch die andauernden Mißerfolge. Die Ueberlegenheit unserer Infanterie hat sich von neuem gezeigt.“

`Mit Launois fiel,´ wie Dr. W. M. im Berner „Bund“, die französische, wie stets außerordentlich aufgebauschte Siegesmeldung etwas einschränkend, schreibt, `die dort angelehnte ganze deutsche Stellung; die Höhenlinie des Eselrückens war nun in den Händen der Franzosen. Dagegen konnten sich diese bei der Kirche nicht halten, da sie jenseits des Höhenzuges liegt und ihre Behauptung die Eroberung neuer Schützengräben verlangt hätte.´“ [14]

29 Juli. Französische Abendmeldung:

In den Vogesen, in Ban-de-Sapt, gelang es uns, um Südwestteil von Launois eine neue Häusergruppe zu besetzen.

2. August. […] Südlich von Ban-de-Sapt schoß unsere Artillerie einen französischen Fesselballon herunter

Bis in den Herbst 1915 hinein erfolgten am Frontabschnitt bei Ban-de-Sapt kleinere Gefechte, die keine Erwähnung durch die Oberste Heeresleitung erfuhren und auch in den Gefechtskalendern des Regiments ohne Erwähnung blieben.

Am 26.11.1915 endete der Fronteinsatz von Otto Junker in den mittleren Vogesen. Er erkrankte bei Laitre, einem Weiler bei Ban-de Sapt, an einem Bronchialkatarrh, den er bis 23.12.15 im Ortslazarett Rothau ausheilen musste. Vom 24.12.15 bis einschließlich 21.3.16 gehörte Junker der 1. Genesungs-Kompanie an. Anschließend war er einen Monat lang der 3. Kompanie im Rekruten-Depot des Reserve-Infanterie-Regiments Nr. 4 zugeteilt. Ab 22.4.16 stand Junker als etatmäßiger Gefreiter, gesundheitsmäßig wohl wieder hergestellt, für den Einsatz im Feld zur Verfügung. Am 11.7.16 wurde er zur 3. Kompanie des 27. K. b. Infanterie-Regiments in Würzburg versetzt. Am 27.7.16 ging es für Junker mit seiner neuen Einheit zurück ins Oberelsaß, wo er bei Stellungskämpfen bis zum 4.10.16 eingesetzt war.

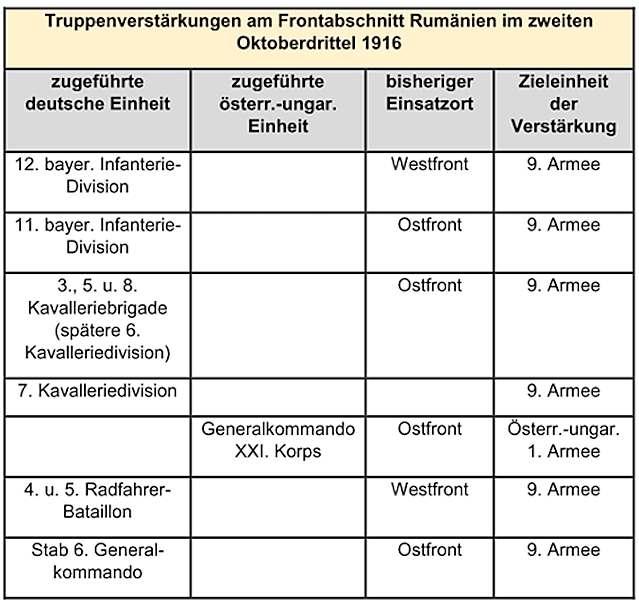

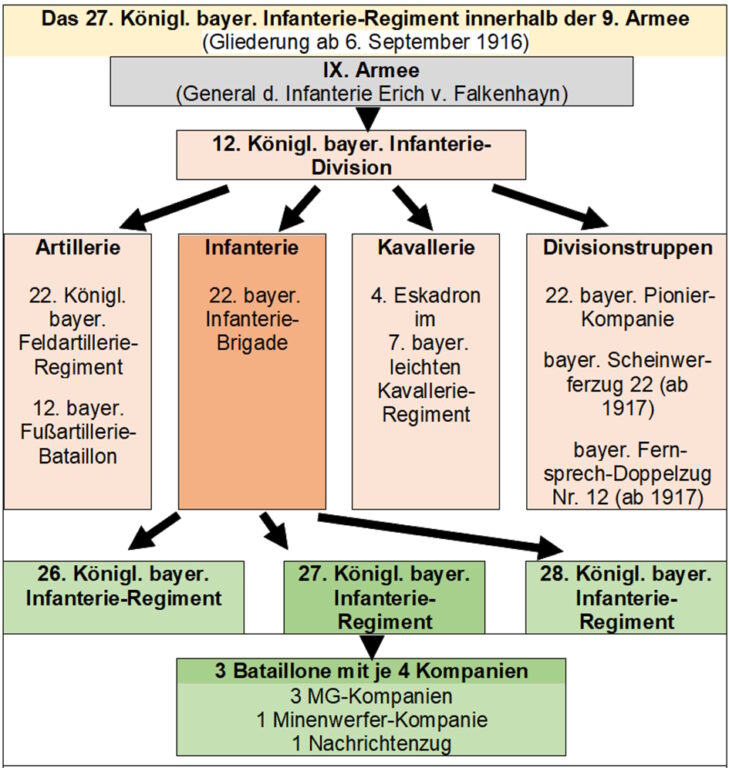

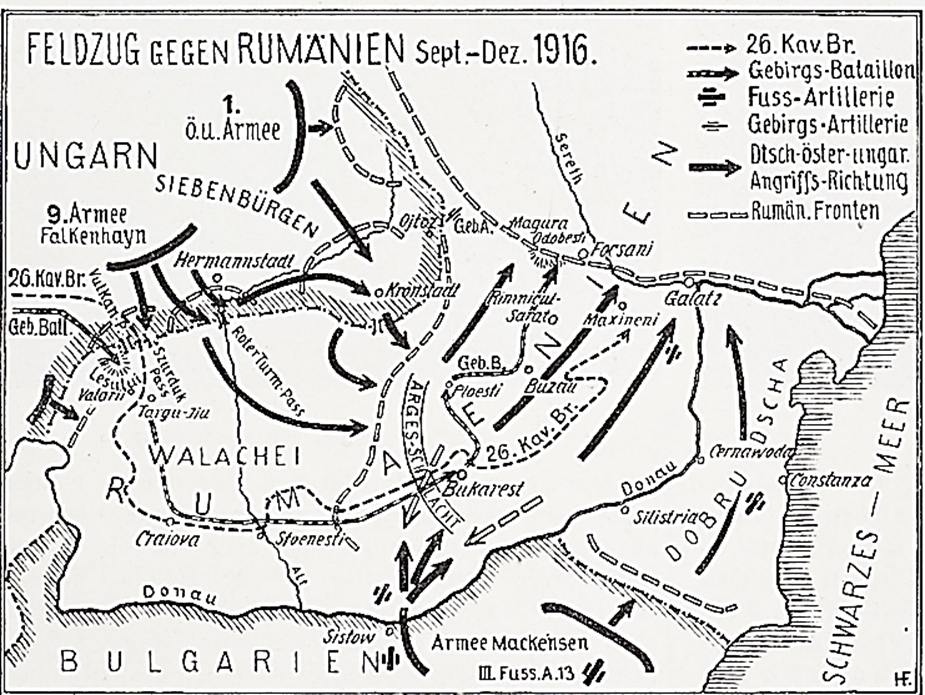

Am 27. August 1916 hatte Rumänien auf Druck der Entente-Staaten den Mittelmächten den Krieg erklärt. Weil Österreich-Ungarn alle verfügbaren militärischen Kräfte an den verschiedensten Frontabschnitten im Süden und Osten gebunden hatte, blieb es dem Deutschen Reich vorbehalten, Truppen gegen diesen neuen Feind abzustellen.[15] Diese sollten gemeinsam mit den österreichisch-ungarischen Verbänden den bis Ende September erfolgreichen Vormarsch der etwa 80 km tief nach Siebenbürgen eingedrungenen rumänischen 3 Armeen[16] stoppen. Unter dem Oberbefehl des Infanterie-Generals Erich von Falkenhayn wurde ab 6. September 1916 das Armeeoberkommando 9 zusammengestellt. Einen Teil dieser neuen 9. Armee stellte die 12. bayerische Infanterie-Division dar, der auch das 27. bayerische Infanterie-Regiment untergeordnet war.[17]

Abb. 5: Truppenverstärkungen am rumänischen Frontabschnitt im zweiten Oktoberdrittel 1916

Abb. 6: Das 27. Königl. bayer. Infanterie-Regiment innerhalb der IX. Armee

Für Junker bedeutete das Anfang Oktober 1916 die Verlegung seines Regiments vom Fechttal im Elsaß in das östliche Ungarn an die rumänische Front. Noch vor diesem Zeitpunkt hatten in der Schlacht von Hermannstadt (26.–29.9.16) die Mittelmächte das Vordringen der rumänischen Armee erfolgreich gestoppt.

Ziel der 1. ö.-u.[18] Armee und der 9. Armee (Falkenhayn) wurde es jetzt, die rumänischen Truppen über die Transsilvanischen Alpen bzw. die Östl. Karpaten zurückzudrängen.[19]

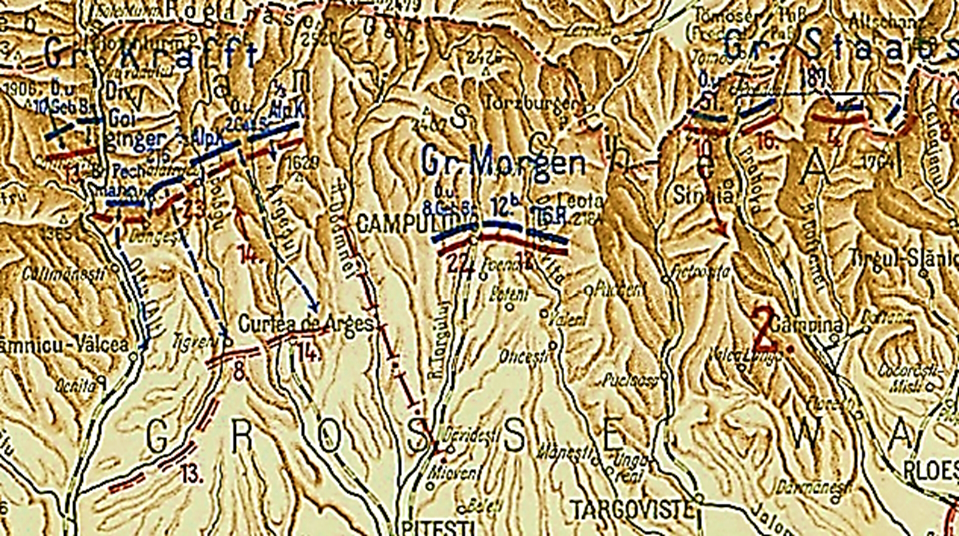

Karte 2: November 1916 – Frontsituation in der nördl. Walachei

Ab 10. Oktober 1916 griff dann im Verbund der 9. Armee auch die 12. bayer. Infanterie-Division, zu der Otto Junker jetzt mit seinem Regiment gehörte, aktiv in den von General v. Falkenhayn geforderten Angriffskampf gegen die Rumänen ein. In Junkers Kriegsstammrolle[20] beim 27. bayer. Infanterie-Regiment sind folgende Gefechte und Schlachten im Gefechtskalender aufgeführt:

10.10.–28.11.16 „Gebirgskämpfe am Törzburger Paß“

Wie sehr die Anfangserfolge in Siebenbürgen und die Heranführung weiterer deutscher Reserveeinheiten die Angriffsbestrebungen Falkenhayns befeuerten, machte sein Tagesbefehl an die ihm unterstellten Truppen vom 10.10.16 deutlich: „Frisches Zugreifen auf und an den vorhandenen Wegen, besonders auch auf den Bergkämmen abseits der Täler zu Umgehungszwecken sei erforderlich. Große Anstrengungen und Entbehrungen müßten den Truppen, unausgesetzte Arbeit den Kommandostellen zugemutet werden. Dem Verband, der zuerst einen Weg über das Gebirge öffne, sei höchster Ruhm sicher. Dabei müsse allerdings vermieden werden, daß sich zu schwache Teile ohne genügende Vorbereitung an ernstlich verteidigten, dauernden Befestigungen vorzeitig verbluteten. Es sei Sache der Führer, in diesem Zwiespalt den richtigen Weg zu finden. ´Ich verlasse mich darauf, daß jeder derselben seine Ehre daransetzen wird, diese ebenso schwere wie schöne Aufgabe befriedigend zu lösen.´“[21]

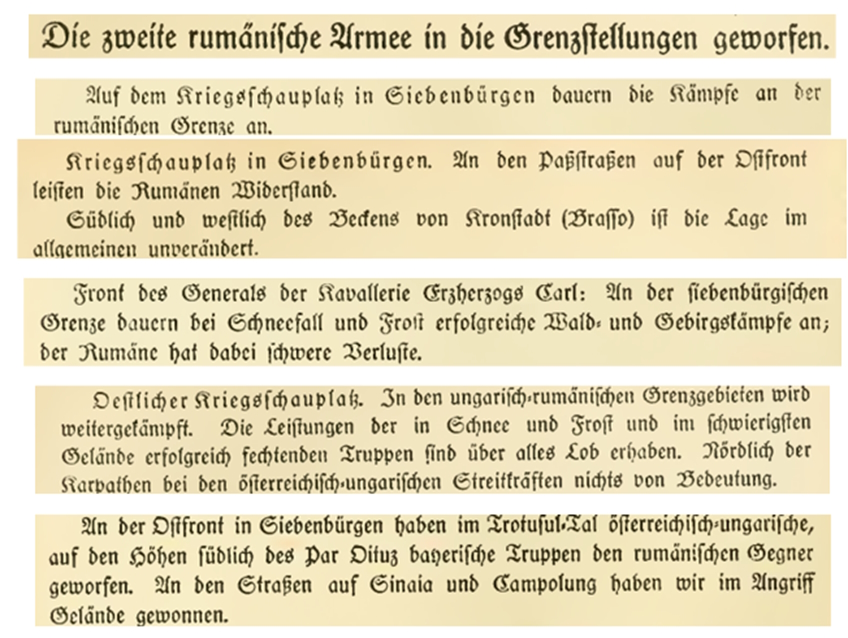

Heftiger rumänischer Widerstand auf den engen Passstraßen führte anfangs jedoch nur zu geringem Geländegewinn. Die folgenden ausgewählten „Meldungen aus dem Großen Hauptquartier“[22] schildern – aus deutscher Sicht – den Fortgang der Kämpfe im Grenzgebirge zwischen Siebenbürgen und Rumänien im Oktober 1916:

Abb. 7 : Meldungen aus dem Großen Hauptquartier zum Vormarsch in Siebenbürgen

Widrige Umstände wie die Geländebeschaffenheit mit engen und steilen Passstraßen, das frühe Einsetzen von Schnee und Frost im Grenzgebirge zwischen Siebenbürgen und der zu Rumänien gehörigen Walachei und die langen und umständlichen Transportwege für den Nachschub an Mensch und Material erschwerten den Mittelmächten die Verfolgung der rumänischen Truppen. Die Zuführung zahlreicher, vor allem deutscher Verbände[23] gerade zu diesem Zeitpunkt, bedeutete eine Steigerung der militärischen Schlagkraft der Mittelmächte und so konnte die zahlenmäßig deutlich überlegene rumänische Armee stetig weiter zurückgedrängt werden.

Schon im Laufe des November 1916 überschritten die vereinten ö.-u. und deutschen Truppen die Transsilvanischen Alpen auf breiter Front und drangen über die bedeutendsten Passstraßen in die Walachei vor. Mit der Gruppe Morgen[24] drang die 12. bayer. Infanterie-Division dabei über den Törzburger Pass zuerst südlich auf Campulung vor. Welche Probleme dabei auftraten, ist im folgenden Armeebericht zu lesen: „An den Kronstadter Pässen, wo die Rumänen ihre Hauptkräfte vereinigt hatten, konnten nur geringe Fortschritte erzielt werden. Auf dem rechten Flügel der Gruppe Morgen gelang es der ö.-u. 8. Gebirgsbrigade, am 12. und 13. November nordwestlich von Campulung nach schweren Kämpfen zwei Dörfer zu nehmen. Als aber in den nächsten Tagen die Witterung umschlug, traten solche Schwierigkeiten in der Versorgung dieser Brigade und auch der 12. bayerischen Infanterie-Division ein, daß General von Morgen sich zu dem Vorschlag veranlaßt sah, den rechten Flügel seiner Gruppe[25] zurückzunehmen und auf weitere Angriffe in seinem Abschnitt zu verzichten; die bayerische Division könne dann an anderer Stelle verwendet werden. General von Falkenhayn stimmte nur der Zurücknahme des rechten Flügels zu. Der Druck auf den Gegner sollte fortgesetzt werden. Nordöstlich von Campulung wurde daraufhin ein neuer Angriff vorbereitet, der aber erst beginnen sollte, wenn die bayerische Division, die starke Verluste gehabt hatte, wieder voll kampfkräftig war.“[26]

Während im südlichen Abschnitt die Heeresgruppen Mackensen und die Gruppe Kühne relativ rasch nach Osten in Richtung Bukarest vorstießen, verzögerten Wetter und Geländebeschaffenheit ein rasches Vorwärtskommen der Armeegruppen Krafft und Morgen im Norden. Ende November rückte auch diese beiden Truppenverbände in zuerst in südlicher, dann in südöstlicher Richtung auf Bukarest vor: Der Ringschluss um Bukarest zeichnete sich immer deutlicher ab.

Karte 3: Feldzug gegen Rumänien September–Dezember1916

29.–30.11.16 Verfolgungskämpfe bei Campulung

1.–3.12.16 Schlacht am Arges

4.–8.12.16 Verfolgungsgefecht nach der Schlacht am Arges. Am 7.12.16 stand die 12. bayer. Infanterie-Division am Fluss Jalomita, ca. 60 km nördlich von Bukarest, das am 6. Dezember von den Truppen der Mittelmächte eingenommen worden war.

Bis zum 8.1.1917 rückte die Gruppe Morgen gemeinsam mit den beiden Heeresgruppen Krafft und Kühne in der Verfolgung der nach Nordosten sich zurückziehenden Rumänen über die Flüsse Jalomita, Prahova und Buzaul weiter ins Landesinnere vor.[27]

9.–20.12.16 Verfolgungskämpfe um Jalomita, Prahova und Buzaul.

21.–27.12.16 Schlacht beim Rimnicul-Sarath

4.–8.1.17 Schlacht an der Putna

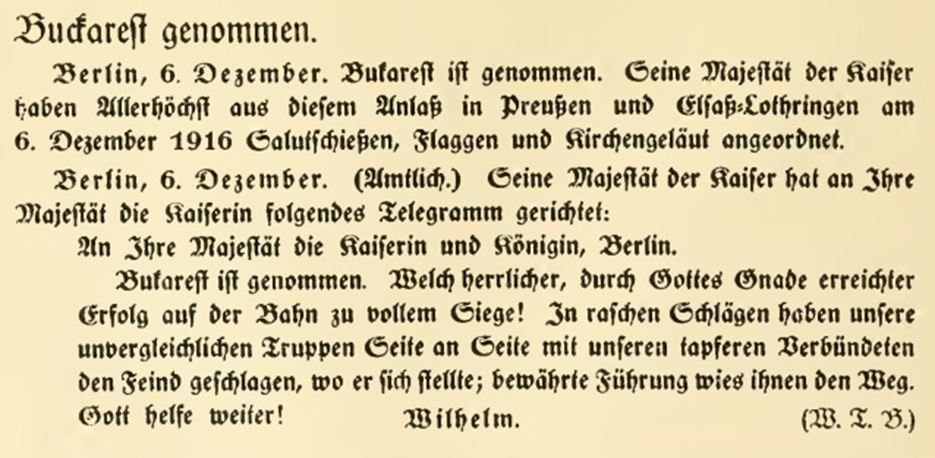

Abb. 8: Meldung über die Einnahme Bukarests am 6. Dezember 1916

An Putna und Sereth kam es schließlich zu einem monatelangen Stellungskrieg. Hier stießen die ö.-u. und deutschen Verbände ab dem Jahreswechsel 1916/17 auf den geballten Widerstand der geflohenen rumänischen 2. Armee und der russischen 4. und 6. Armee. [28]

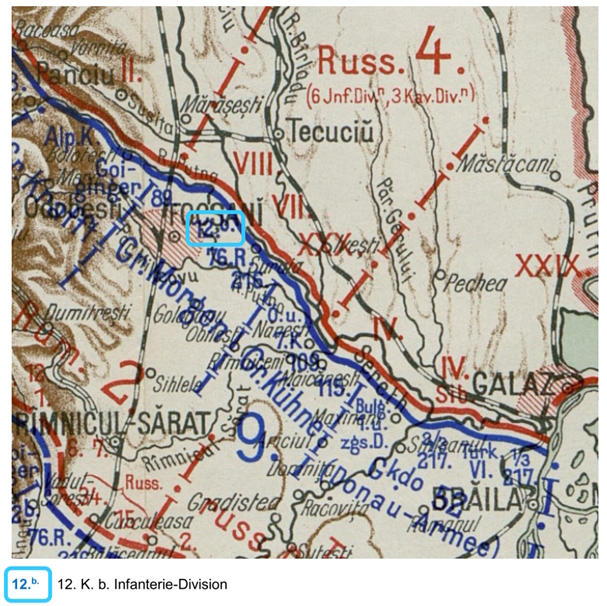

Karte 4: Rumänienfront – Vormarsch gegen den Sereth im 2. Halbjahr 1917

In den Mitteilungen des „Großen Hauptquartiers“, die täglich über die „Amtlichen Kriegsdepeschen“ des Wolff´schen-Telegraphen-Bureaus allen deutschen Zeitungen zugingen, wurden Tag für Tag die aktuellen Frontberichte – natürlich ganz im „vaterländischen“ Sinne – in Kurzform dargestellt.

9.1.–5.8.17 Stellungskrieg an der Putna und Sereth

Von Januar bis Ende April 1917 meldeten sie für den Abschnitt an Sereth und Putna stets ähnliche Vorkommnisse: „An der Front des Generaloberst Erzherzog Joseph und bei der Heeresgruppe des Generalfeldmarschall v. Mackensen kleine Vorfeldgefechte und vereinzeltes Artilleriefeuer“, „Südöstlicher Kriegsschauplatz. Unverändert“, „Heeresgruppe des Generalfeldmarschall v. Mackensen: russische Streifkommandos sind bei Faurei (nördlich von Focsani) und bei Corbul am Sereth vertrieben worden“ oder „Südöstlicher Kriegsschauplatz. Unverändert.“ Alle diese Meldungen können als Beleg dafür gewertet werden, dass auch dieser Abschnitt der Ostfront in den Stellungskrieg übergegangen war.

Nach dem raschen Vormarsch der österr.-ungar. und deutschen Verbände in der 2. Jahreshälfte 1916 gegen Rumänien und der Februarrevolution in Russland kam es bei den rumänischen und russischen Truppen im ersten Halbjahr 1917 zu größeren Umstrukturierungen. Angesichts dieser Situation hielt man in den Planungsstäben der Mittelmächte den Zeitpunkt für gekommen, durch eine größere Offensive Rumänien vollständig zu erobern und damit auch Zugang zu den (land-)wirtschaftlich so wertvollen Regionen der West-Ukraine zu erhalten. Schon ab Mai 1917 meldeten die „Amtlichen Kriegsdepeschen“[29] wieder eine zunehmende Kampftätigkeit entlang der Flüsse Putna und Sereth.[30]

„Sieben Monate lang lag die Division[31] an der Putna dem Feinde im Stellungskampf gegenüber. Nunmehr sollte es mit letzterem zu Ende gehen. Es war beabsichtigt, den Feind anzugreifen, ihn aus seinen Stellungen zu werfen, und sodann wieder in den Bewegungskrieg überzugehen. Mit Rücksicht auf letzteres Ziel wurden Anordnungen getroffen, daß die Truppen alle für den Bewegungskrieg entbehrlichen Gegenstände in das Geräte-Depot nach Focsani zu bringen haben. Auch wurden alle auf den Vormarsch bezüglichen Anordnungen hinsichtlich Ausrüstung, Munition, Verpflegung usw. getroffen.“ [32]

Im August versuchten die Truppen der Mittelmächte die strategisch wichtigen Flüsse Putna und Sereth zu überschreiten. Im Bereich Focsani und Mârâşeşti kam es schließlich vom 6. August bis 3. September 1917 zur „Schlacht von Mărășești, die in den amtlichen Gefechtskalendern auch als „Durchbruchsschlacht an der Putna und Sereth“ [33] bezeichnet wurde.

6.8.–3.9.17 Durchbruchsschlacht an der Putna und Sereth

6.8.17: Erstürmung des Regrawaldes und des Dorfes Ciuslea, ca. 13 km südöstlich von Mârâşeşti am Sereth (heute: Siret) gelegen

7.8.–10.8.17 Starke Gegenwehr russischer und rumänischer Truppen verhinderte den weiteren Vormarsch, die Einheiten der 12. b. Inf. Div. rochierten „leider unter starken Verlusten an Offizieren und Mannschaften“ [34] im Dreieck der Ortschaften Patrascanii, Bisighesti und Precistanul[35] je nach den strategischen Erfordernissen.

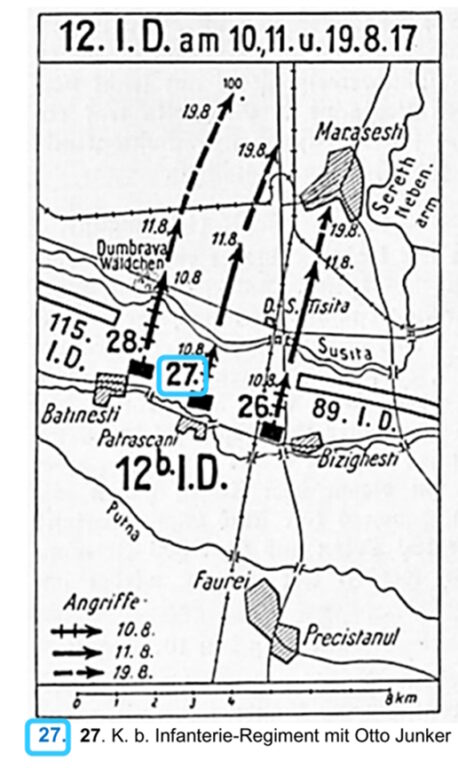

11.8.17: „Um Mitternacht traf der Divisionsbefehl ein, der den Angriff für 11. 8. anordnete. Dieser bedingte zunächst eine Vorschiebung der Truppen, insofern als das 26. Inf.Regt. von Bisighesti über die Bahn herüber nördlich Patrascanii zu rücken und das 27. Inf.Regt. die westlich der Bahn befindlichen Teile der 178. Brig. abzulösen hatte. Angriffsziele für die Brigade waren zunächst das Sägewerk Tisita und die westlich anschließenden Befestigungsanlagen, im weiteren Verlaufe sollte jedoch der Feind soweit als möglich nach Norden zurückgeworfen werden.“ [36]

Karte 5: Die 12. K. b. Inf. Div. in der Schlacht um Mârâşeşti am 10., 11. und 19. August 1917

Trotz heftiger Gegenwehr des Feindes konnte am Abend des 11. August die Eroberung von Tisita, ca. 3 km südlich von Mârâşeşti, gemeldet werden.

12.–18.8.17: Diese Tage kennzeichnete auf beiden Seiten der beteiligten Kriegsparteien ständige Truppenverschiebungen und Ersatzbewegungen für die vom Kampf und der extremen Hitze erschöpften Mannschaften an den jeweiligen Frontabschnitten.

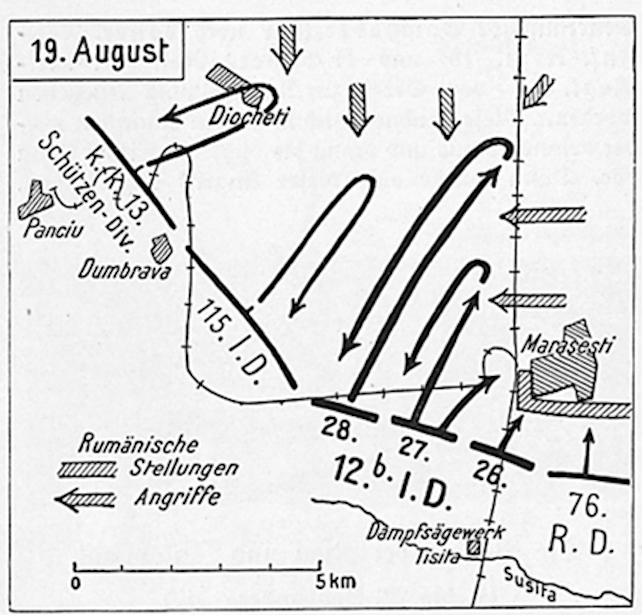

19.8.17: Am Vorabend des 19. 8. standen die Planungen für diesen Tag seitens des Divisionstabes für die 22. K. b. Inf. Brgd. fest, „das 26.Inf.Regt. nimmt die Parkett-Fabrik und die Bahnhofsanlagen westlich Marasesti und deckt das 27. Inf.Regt. gegen feindliche Vorstöße aus der Gegend nördlich und nordöstlich von Marasesti, das 27. Inf.Regt. rollt in seinem Gefechtsstreifen den Feind in den Schützengräben auf, nimmt den Südosthang des Höhenzuges 100 und deckt das 28. Inf.Regt. gegen feindliche Vorstöße aus nördlicher und nordöstlicher Richtung. Das 28. Inf.Regt., dem die Hauptaufgabe als Stoßflügel zufiel, bricht in die feindlichen Vorstellungen ein, und stößt in zügigem Vorgehen bleibend auf den Höhenzug 100, nimmt und behauptet dem Höhenzug. Die Regimenter graben sich in den erreichten Linien sofort ein.“ [37]

Karte 6: Gefechtsbewegung der 12. K. b. Inf. Div. im Verlauf des 19.8.1917

Dem Bericht des Regiments-Chronisten ist zu entnehmen, dass anfangs die Planungen erfolgreich realisiert werden konnten. Doch bereits um die Mittagszeit schien die heftige Gegenwehr der Rumänen und Russen Wirkung zu zeigen: Der Vormarsch der Mittelmächte geriet zunächst ins Stocken. Immer mehr und stets größer werdende Lücken in den Reihen der 22. Inf. Brig., Probleme bei der Weitergabe von Meldungen und daraus entstehende taktische Fehlentscheidungen, dazu eine überlegene russisch-rumänische Streitmacht führten am Abend zum Scheitern des Angriffes: „Das Regiment hat sich am 19. August bei tropischer Hitze ohne Trinkwasser und ohne ausreichende Verpflegung gegen die erdrückende Übermacht des Feindes todesmutig geschlagen, schwere Verluste erlitten und […] den Durchbruch des Feindes durch unsere Linien verhindert. Mit dem 20. August waren die Durchbruchskämpfe beendet. […] Diese Kämpfe hatten den Regimentern schwere Verluste an Offizieren und Mannschaften gebracht. Die Verluste des Regiments in den abgelaufenen Kämpfen vom 6.8. mit 21.8. waren: Offiziere, tot 7, verwundet 8, vermißt 1, Unteroffiziere und Mannschaften, tot 182, verwundet 527, vermißt 306.“ [38]

Der 19. August 1917, der Wendepunkt im Vormarsch der Mittelmächte gegen russische und rumänische Truppen führte angesichts der dramatischen Verluste der Mittelmächte schon am nächsten Tag zum Abbruch der Angriffsbestrebungen der Mittelmächte.

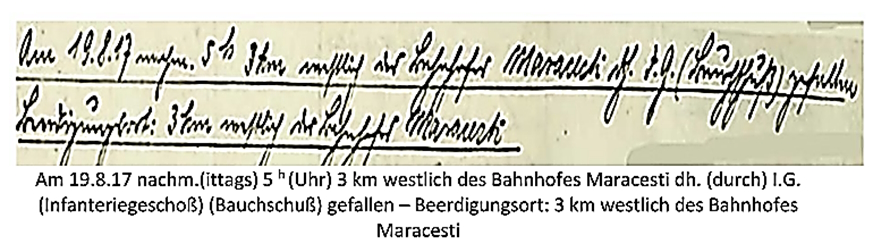

Unter den 182 Toten aus der Gruppe der Unteroffiziere und Mannschaften war auch der Gefreite Otto Junker. In seiner Kriegsstammrolle sind nähere Einzelheiten dazu festgehalten:

Abb. 9: Eintrag in der Kriegsstammrolle über den Tod des Infanteristen Otto Junker

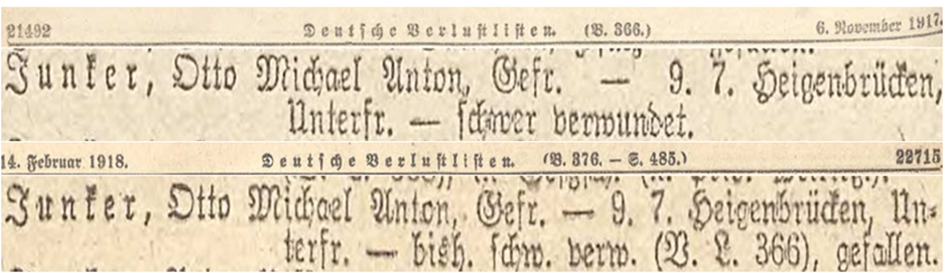

Zweimal erschien Junkers Name in späteren amtlichen Verlustlisten: Am 6. November 1917 lautete die Meldung, er sei schwer verwundet. In der Verlustliste vom 14. Februar 1918 wurde sein Tod mitgeteilt.[39]

Abb. 10: Junker Otto – Anzeigen in der Deutschen Verlustliste Bd. 366 (06. Nov. 1917) und in der Deutschen Verlustliste Bd. 376 (14.02.1918)

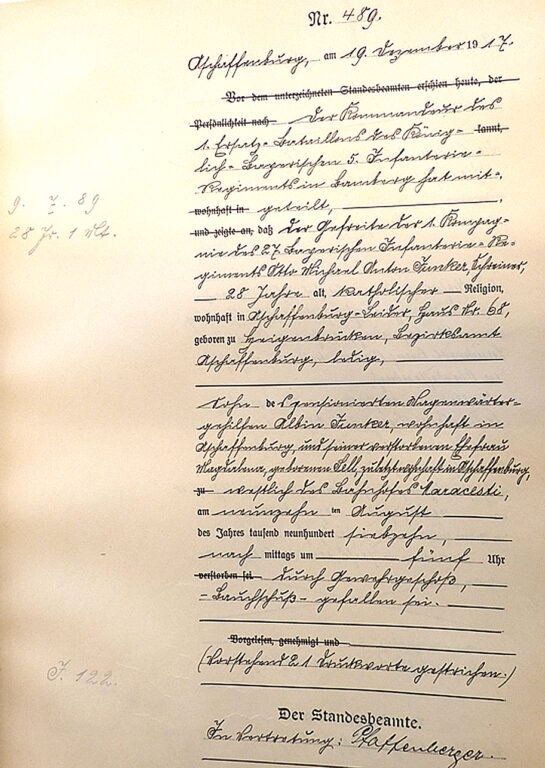

Erst am 19. Dezember 1917 erhielt die Stadt Aschaffenburg die Nachricht vom Tode Otto Junkers und fertigte unter der Nummer 489 die entsprechende Eintragung im Sterberegister der Stadt.[40]

Abb. 11: Junker Otto – Sterberegister Aschaffenburg 1917, Teil 2, Nr. 489; Eintrag vom 19. Dezember 1917; SSAA

Ein Blick in eben dieses Aschaffenburger Sterberegister zeigt, dass weitere Aschaffenburger Soldaten in der Schlacht von Mârâşeşti ihr Leben verloren:

- 8.1917 – Amend Johann, geb. 6.10.1885 in Partenstein; Gefreiter, 9. Kompanie/ 27. K. b. Inf. Reg; vormittags um 6 Uhr durch Bauchschuss (Gewehrgeschoss) auf dem Haupterkundungsplatz bei Bisighesti[41]

- 8.1917 – Brunner, Johann Maria, geb. 24.6.1897 in Weiden; Infanterist, 9. Kompanie/I. Ersatz-Btl., K. b. Inf. Leib-Reg.; verstorben im Feldlazarett Nr. 28 in Focsani vorm. um 8 ½ Uhr[42] (Blasenschuss)

- 9.1917 – Wüst Matthias, geb. 14.11.1876 in Oberafferbach; Fahrer, 2. Batt./4. K. b. Fußartillerie-Regiment; verstorben im bayerischen Feldlazarett Nr. 32 in Focsani nachmittags um viereinhalb Uhr[43]

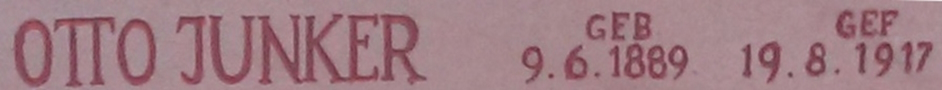

Auf dem Leiderer Denkmal für die Opfer des 1. Weltkrieges wird – wie auf den Gedenktafeln im linken rückwärtigen Kircheneingang zur Pfarrkirche St. Laurentius – mit folgendem Eintrag an Otto Junker erinnert:

Abb. 12: Weltkrieg-1-Denkmal in Aschaffenburg–Leider – Eintrag für Otto Junker

Anhang:

Abbildungen:

Abb. 1: Weltkrieg-1-Denkmal Friedhof Aschaffenburg-Leider – Foto: Peter Grasmann

Abb. 2: Berichtigungsplakette zu Otto Junkers Geburtsdatum auf dem Weltkrieg-1-Denkmal im Friedhof Aschaffenburg-Leider – Foto: Peter Grasmann

Abb. 3: Junker Otto – Auszug aus seiner Kriegsstammrolle für das I. Ersatzbataillon im 17. K. b. Infanterie-Regiment – Quelle: Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 1. Weltkrieg 1914-1918 für Otto Michael Junker; Infanterie; Ersatztruppenteile der Infanterie Regimenter; 17. bayer. Infanterie-Regiment (Germersheim) I Ersatz-Bataillon-06738- Kriegsstammrolle: Bd.1; Lfd. Nr. 294

Abb. 4: Juni 1916 – Bergabhang mit deutschen Unterständen in den Vogesen – Quelle: Baer, C. H.: Der Völkerkrieg. Bd. 9. A. a. O., S. 188 b

Abb. 5: Truppenverstärkungen am rumänischen Frontabschnitt im zweiten Oktoberdrittel 1916 – Nach: Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 11. A. a. O., S. 270 f.

Abb. 6: Das 27. Königl. bayer. Infanterie-Regiment innerhalb der IX. Armee – nach: The German Forces in the Field. A. a. O., S. 64 – © Peter Grasmann, 2025

Abb. 7: Meldungen aus dem Großen Hauptquartier zum Vormarsch in Siebenbürgen – Quelle: Baer, C. H.; Bd. 5. A. a. O., S. 1745 ff.

Abb. 8: Meldung über die Einnahme Bukarests am 6. Dezember 1916 – Quelle: Amtl. Kriegsdepeschen. Bd. 5. A. a. O., S. 1570

Abb. 9: Eintrag Kriegsstammrolle über den Tod des Infanteristen Otto Junker – Quelle: Bayerisches Hauptstaatsarchiv; München; Kriegsstammrolle: Nr. 2180 Bd. 1 Nr. 240

Abb. 10: Junker Otto – Anzeigen in der Deutschen Verlustliste Bd. 366 (06. Nov. 1917) und in der Deutschen Verlustliste Bd. 376 (14.02.1918) – Quelle: www.ancestry.com. Deutschland, Verlustlisten im 1. Weltkrieg, 1914–1919

Abb. 11: Junker Otto – Sterberegister Aschaffenburg 1917, Teil 2, Nr. 489; Eintrag vom 19. Dezember 1917; SSAA

Abb. 12: Weltkrieg-1-Denkmal in Aschaffenburg–Leider – Eintrag für Otto Junker – Foto (Ausschnitt): P. Grasmann

Karten:

Karte 1: Juni bis August 1915: Das 30. und 39. K. b. Reserve-Infanterie-Regiment auf dem Vogesenkamm zwischen Senones, Ban de Sapt und Frapelle – Quelle: Dellmensingen/Feeser: Das Bayernbuch vom Weltkrieg 1914–1918. Bd. 2. A. a. O., S. 247

Karte 2: November 1916 – Frontsituation in der nördl. Walachei – Quelle: Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 11. A. a. O., Skizze 19

Karte 3: Feldzug gegen Rumänien September bis Dezember 1916 – Quelle: Moser, O. v.: Die Württemberger im Weltkriege. A. a. O., S. 61

Karte 4: Rumänienfront – Vormarsch gegen den Sereth im 2. Halbjahr 1917 – Quelle: Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 11. A. a. O., Skizze 21 (bearb. d. Verf.)

Karte 5: Die 12. K. b. Inf. Div. in der Schlacht um Mârâşeşti am 10., 11. und 19. August 1917 – Quelle: Das Bayernbuch vom Weltkrieg 1914-1918. Bd. 2. A. a. O., S. 464

Karte 6: Gefechtsbewegung der 12. K. b. Inf. Div. im Verlauf des 19.8.1917 – Quelle: Das Bayernbuch vom Weltkrieg 1914–1918. Bd. 1. A. a. O., S. 121

Literatur:

Änderung der Hausnummerierung im Stadtteil Leider. Aschaffenburg 1937. In: Kaup, Wilh.; Kaup, Wolfg.; Hapke, K.: Leben in Leider. Portrait eines Stadtteils. II. Textband. Aschaffenburger Studien im Auftrag der Stadt Aschaffenburg. Stadt- und Stiftsarchiv. Band 11. Aschaffenburg 1995. S. 116 ff.

Adressbuch der Stadt Aschaffenburg – einschließlich Damm und Leider. 1910. Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg (Präsenzbibliothek)

Aschaffenburger Adreß-Buch – Adreß- und Geschäftshandbuch für die kgl. bayer. Stadt Aschaffenburg einschließlich Damm und Leider. Aschaffenburg 1904. Stadt- u. Stiftsarchiv Aschaffenburg (Präsenzbibliothek)

Baer, C. H. (Hrsg.): Der Völkerkrieg. Eine Chronik der Ereignisse seit dem 1. Juli 1914. Bd. 2. Stuttgart – Wien 1914. – Digitalisat: https://digi.landesbibliothek.at

Baer, C. H. (Hrsg.): Der Völkerkrieg. Eine Chronik der Ereignisse seit dem Juli 1914. Bd. 3. Stuttgart o. Jg. – Digitalisat: https://digi.landesbibliothek.at

Baer, C. H. (Hrsg.) : Der Völkerkrieg. Eine Chronik der Ereignisse seit dem Juli 1914. Bd. 5. Stuttgart o. Jg. – Digitalisat: https://digi.landesbibliothek.at

Baer, C. H.: Der Völkerkrieg. Eine Chronik der Ereignisse seit dem Juli 1914. Bd. 9. Stuttgart o. Jg. – Digitalisat: https://digi.landesbibliothek.at

Cron, H.: Geschichte des Deutschen Heeres im Weltkriege 1914–1918. Berlin 1937.

Die Bayern im Großen Kriege 1914–1918. Auf Grund der amtlichen Kriegsakten dargestellt. Hrsg.: Bayerisches Kriegsarchiv. 2. Aufl. München 1923.

Dellmensingen, Konrad Krafft von; Feeser, Friedrichfranz: Das Bayernbuch vom Weltkriege 1914–1918. Band 1. Stuttgart 1930

Dellmensingen, Konrad Krafft von; Feeser, Friedrichfranz: Das Bayernbuch vom Weltkriege 1914–1918. Band 2. Stuttgart 1930

Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 1. Bearbeitet im Reichsarchiv. Die militärischen Operationen zu Lande. Die Grenzschlachten im Westen. Berlin 1925 – Digitalisat: https://digi.landesbibliothek.at

Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 3. Bearbeitet im Reichsarchiv. Die militärischen Operationen zu Lande. Der Marne-Feldzug 1. Von der Sambre zur Marne. Berlin 1926 – Digitalisat: https://digi.landesbibliothek.at

Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 5. Bearbeitet im Reichsarchiv. Die militärischen Operationen zu Lande. Der Herbst-Feldzug 1914. 1. Im Westen bis zum Stellungskrieg, im Osten bis zum Rückzug. Berlin 1929. – Digitalisat: https://digi.landesbibliothek.at

Erinnerungsblätter dt. Regimenter. 26. K. b. Infanterie-Regiment. Band 46. Auszüge aus den amtlichen Kriegstagebüchern. Bayerische Armee. Hrsg. vom bayerischen Kriegsarchiv. München 1926. – Digitalisat: https://digital.wlb-stuttgart.de

Erinnerungsblätter dt. Regimenter. 27. K. b. Infanterie-Regiment. Bd. 77. Bayerische Armee. Nach d. amtl. Kriegstagebüchern u. priv. Aufzeichnungen. Hrsg. vom bayerischen Kriegsarchiv. Verfasser: Ruchte, Robert. München 1932. – Digitalisat: https://d-nb.info/362197636

Erinnerungsblätter dt. Regimenter. 28. K. b. Infanterie-Regiment. Band 25. Auszüge aus den amtlichen Kriegstagebüchern. Bayerische Armee. Hrsg. v. bayer. Kriegsarchiv. München 1924.

Falkenhayn, Erich von: Die Oberste Heeresleitung 1914–1916. Berlin 1920. – Digitalisat: https://archive.org/details/dieobersteheeres00falk/page/n1/mode/2up

Kraus, Jürgen: Handbuch der Verbände und Truppen des deutschen Heeres 1914–1918. Infanterie, Band 3 – Ersatztruppen und Feld-Rekrutendepots. Wien 2013

Kaup, Wilhelm; Kaup, Wolfgang; Hapke, Klaus: Leben in Leider. Portrait eines Stadtteiles. Aschaffenburger Studien im Auftrag der Stadt Aschaffenburg – Stadt- und Stiftsarchiv. II. Dokumentationen. Band 10. Aschaffenburg 1995. (Bildband)

Kaup, Wilhelm; Kaup, Wolfgang; Hapke, Klaus: Leben in Leider. Portrait eines Stadtteiles. Aschaffenburger Studien im Auftrag der Stadt Aschaffenburg – Stadt- und Stiftsarchiv. II. Dokumentationen. Band 11. Aschaffenburg 1995. (Textband)

Moser, Otto von: Die Württemberger im Weltkriege. Ein Geschichts-, Erinnerungs- und Volksbuch. Stuttgart 1927. – Digitalisat: https://digital.wlb-stuttgart.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=11990&tx_dlf%5Border%5D=title&tx_dlf%5Bpage%5D=5&cHash=c447e9eef2e32d0862f9b8dd0b377072

The German forces in the field. 6th Revision, April 1918 – Digitalisat: http://www.archive.org/details/cu31924027944838

Stegemann, Hermann: Die Geschichte des Krieges. 1. Band. Stuttgart – Berlin 1917 – Digitalisat: https://archive.org/details/hermannstegemann01steg

Weis, Jakob: Mit einer Bayerischen Division durch Rumänien. Diessen bei München, 1917 – Digitalisat: https://hdl.handle.net/2027/wu.89100002583

Online-Ressourcen:

Brockhaus‘ Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911. URL: http://www.zeno.org/Brockhaus-1911

GenWiki – das Genealogie-Wiki – https://wiki.genealogy.net/Hauptseite

Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 1. Weltkrieg 1914–1918. Bayerisches Hauptstaatsarchiv. München. – www.anchestry.de

WIKIPEDIA. Die freie Enzyklopädie – https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite

Anmerkungen:

[1] Im Folgenden wird nach dem Eintrag auf dem WK1-Denkmal nur der Vorname Otto verwendet.

[2] Dieses Geburtsdatum wird in diversen Kriegsstammrollen für Otto Junker übereinstimmend genannt. Die Eintragung auf dem Denkmal in Aschaffenburg-Leider dürfte auf einem Übertragungsfehler beruhen. Sie wurde zwischenzeitlich durch eine Metallplakette an der Schmalseite des Denkmals korrigiert. Siehe Abb. 2!

[3] Aschaffenburger Adreß-Buch 1904, a. a. O., S. 40. Nach der Umnummerierung 1937 wurde daraus die Anschrift Leiderer Stadtweg 74.

[4] Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 1. Weltkrieg 1914-1918 für Otto Michael Anton Junker, Infanterie, Infanterie-Regimenter, 27. bayer. Infanterie-Regiment-02180- Kriegsstammrolle: 1. Kompanie, Bd. 1, Lfd. Nr. 245 – www.ancestry.de – „Ersatzreserve: Die wegen hoher Losnummer, häuslicher Verhältnisse, geringer Fehler und die wegen zeitiger Untauglichkeit im dritten Militärpflichtjahre für den Dienst im Frieden zurückgestellten Dienstpflichtigen; sie dient zur Ergänzung des deutschen Heers und zur Bildung von Ersatztruppenteilen; die Ersatzreservepflicht dauert vom 20. bis 32. Lebensjahre; Übungen mit der Waffe finden seit 1893 nicht mehr statt. Quelle: Brockhaus‘ Kleines Konversations-Lexikon, fünfte Auflage, Band 1. Leipzig 1911., S. 531. URL: http://www.zeno.org/Brockhaus-1911/A/Ersatz

[5] Siehe Abb. 2! Quelle: Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 1. Weltkrieg 1914-1918 für Otto Michael Junker; Infanterie; Ersatztruppenteile der Infanterie Regimenter; 17. bayer- Infanterie-Regiment (Germersheim) I Ersatz-Bataillon-06738- Kriegsstammrolle: Bd-1; Lfd. Nr. 294 – www.ancestry.de

[6] Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 1. Weltkrieg 1914-1918 für Otto Michael Anton Junker; Infanterie; Ersatztruppenteile der Reserve-Infanterie-Regimenter; bayer- Reserve-Infanterie-Regiment No-04 (Germersheim) Ersatz-Bataillon-07994- Kriegsstammrolle: Bd-6. Lfd. Nr. 3148. – www.ancestry.de

[7] Quelle: Kriegsranglisten und -stammrollen des Königreichs Bayern, 1. Weltkrieg 1914-1918 für Otto Michael Anton Junker; Infanterie; Infanterie-Regimenter; 27. bayer. Infanterie-Regiment – 02180- Kriegsstammrolle:

- Kompanie, Bd. 1-Lfd. Nr. 245 – www.ancestry.de

[8] Baer, C. H.: Der Völkerkrieg. Bd. 2. A. a. O., S. 133 f.

[9] Amtliche Kriegsdepeschen. Bd.1. A. a. O., S. 201

[10] Siehe Karte 1!

[11] Baer, C. H.: Der Völkerkrieg. Bd. 5. A. a. O., S. 218 ff.

[12] Eine dritte Darstellung, dort jedoch aus französischer Sichtweise, zu den gleichen Ereignissen findet sich bereits im Abschnitt 3.1.5 Hartmann Adam.

[13] Eine manuell zu bedienende Vorgängerwaffe des Maschinengewehrs.

[14] Baer, C. H.: Der Völkerkrieg. Bd. 5. 227–231

[15] Siehe Abb. 5!

[16] 1., 2. u. 3. rumän. Armee. Die 4. rumän. Armee sicherte die rumänische Südgrenze an der Dobrudscha.

[17] Siehe Abb. 6!

[18] ö.-u. = österreichisch-ungarisch

[19] Siehe Karte 2!

[20] Ebenfalls dargestellt in: Wikipedia. Die freie Enzyklopädie.: Seite „12. Königlich Bayerische Infanterie-Division“. – URL: https://de.wikipedia.org

[21] Der Weltkrieg 1914-1918. Bd. 11, S. 247. Siehe auch Karte 2!

[22] Siehe Abb. 7!

[23] Siehe auch Abb. 5!

[24] Dazu zählten noch die ö.-u. 8. Gebirgs-Brigade und die 76. Reserve-Division.

[25] Das war die ö.-u. 8. Gebirgsbrigade. Anm. d. Verf.

[26] Der Weltkrieg 1914–1918. Bd. 11. A. a. O., S. 270 f.

[27] Siehe Karte 3!

[28] Siehe Karte 4!

[29] Amtl. Kriegsdepeschen. Bd. 6. S. 2179 ff.

[30] Siehe Karte 5!

[31] Gemeint ist die 12. K. b. Inf. Div. Anm. d. Verf.

32 Erinnerungsblätter dt. Regimenter. 27. K. b. Inf. Reg. A. a. O., S. 98 – Siehe auch Karte 4!

[33] Siehe dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_M%C4%83r%C4%83%C8%99e%C8%99ti!

[34] Erinnerungsblätter dt. Regimenter. 27. K. b. Inf. Reg. A. a. O., S. 104

[35] Siehe Karte 5!

[36] Erinnerungsblätter dt. Regimenter. 27. K. b. Inf. Reg. A. a. O., S. 104 f.

[37] Erinnerungsblätter dt. Regimenter. 27. K. b. Inf. Reg. A. a. O., S. 106 f.

[38] Erinnerungsblätter dt. Regimenter. 27. K. b. Inf. Reg. A. a. O., S. 108 u. 110. Siehe dazu auch Karte 6!

[39] Siehe Abb. 10! Deutsche Verlustliste Nr. 21492 (6.11.17) u. Nr. 22715 (14.2.18)

[40] Siehe Abb. 11! Quelle: Sterberegister Aschaffenburg 1917, Teil 2, Nr. 489; Eintrag vom 19. Dezember 1917; SSAA

[41] Quelle: Sterberegister Aschaffenburg 1917, Teil 2, Nr. 409; Eintrag vom 23. Oktober 1917; SSAA

[42] Quelle: Sterberegister Aschaffenburg 1917, Teil 2, Nr. 433; Eintrag vom 9. November 1917; SSAA

[43] Quelle: Sterberegister Aschaffenburg 1917, Teil 2, Nr. 453; Eintrag vom 17. November 1917; SSAA